“哭声免疫法”可能会毁掉你的孩子,家长不能再盲目效仿......

01.

知乎上,有人问:“不抱不哄,让孩子哭累了就睡觉”的做法是否可取?

底下清一色的回复都是:“不可取”,“不好”。

这个问题让我想起曾经风靡一时的育儿理论:哭声免疫法。

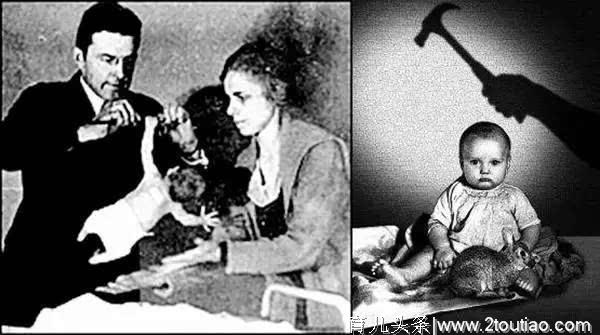

“哭声免疫法”创始人约翰·华生就曾提出了“哭了不抱,不哭才抱”的观点。

他认为:在孩子哭闹时不要抱他,让孩子从小知道哭闹对家长没有任何作用;等到不哭的时候再抱他,以示奖励。

他设想,通过这样训练下的孩子,从小就拥有独立的意识,降低哭闹频率,让带孩子的家长更为省心。

然而,讽刺的是,华生的亲生儿女,在经过这样的“训练”下,过的并不幸福:

大儿子早年自杀身亡;小儿子一直选择流浪;女儿也试图多次自杀,就连华生的外孙女,也因受到母亲的影响,长期酗酒,并伴有轻生的举动……

说真的,“哭声免疫法”的推行牺牲了一代、甚至是两代孩子的幸福,然而在国内,还是有一部分家长将这个观点视为“哄娃神器”,坚定不移的执行着。

02.

老婆怀孕时,我也曾在社交平台看到了“哭声免疫法”这个理论,看到很多家长都反馈有用,所以在儿子出生后,我也想着将这个理论应用在儿子身上。

记得一次在傍晚,儿子吃完奶没多久,就闹得很厉害,老婆一听见孩子的哭声就心软了,想要过去抱他。

我连忙把她制止住,说:“等一下,先让他哭会。”

但是儿子不仅没有停下来,还哭的声嘶力竭,小脸涨的通红,小拳头也握得紧紧的。

老婆实在是看不下去了,把儿子抱起来,发现儿子的肚子鼓鼓的,这才知道儿子犯了肠绞痛。

老婆狠狠地瞪了我一眼,把儿子哄睡以后,对我说;

“你要是吃东西不舒服,肚子会不会难受?你都知道难受的事情放在那么小的孩子身上,你就忍心看着他一直哭?”

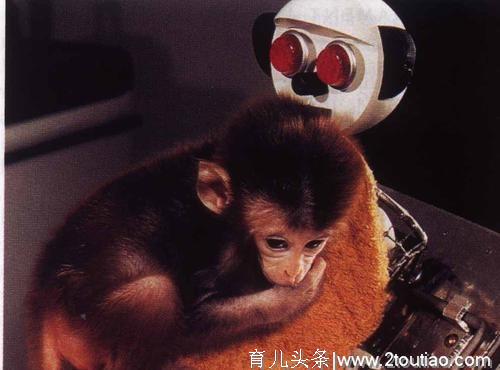

后来我看到了哈利·哈洛的恒河猴实验,才明白,原来独立并不代表着放任不管。

恰恰相反,给予孩子温柔细心的呵护,及时回应孩子的诉求,孩子反而会成为可以离开父母怀抱、内心强大且充满安全感的大人。

在孩子刚降临到这个世上时,因为被迫与母亲分开,所以他对于这个世界的认知都是迷茫且恐惧的。

孩子的哭闹也恰恰说明了他需要得到父母的回应。

如果家长只是为了更轻松而一味的奉行“哭了不抱,不哭才抱”的理念,不仅会是孩子对外界环境,对父母家长失去信任,还会导致孩子从小失去安全感,被无助感包围。

这对于孩子来说,无疑是一种伤害。

03.

但是有的家长也会问了,难道孩子一哭我就要过去抱他,这样孩子不是会被娇惯吗?

其实这也是要分年龄分阶段分情况来看的:

孩子一岁之前,家长怎么宠爱都不为过。

孩子在一岁之后,自我意识逐渐增强,总会自发性的去摸索外界环境。

在孩子探索世界的过程中,难免会遇到一些磕磕碰碰的情况发生。

如果磕碰的不厉害,家长就不要参与,尽量让孩子一个人解决。

儿子在刚会走的时候就经常因为脚软而坐在地上。

我们发现如果这时候安抚他,他会哭的厉害,但是如果放着他自己一个人,他反而会自己爬起来,不好意思的大笑。

现在他磕了碰了,都不会有什么大反应,除非是很重的一下,但是家长哄一哄也就过去了。

我认为,培养孩子的钝感很重要。

我们都希望自己的孩子可以勇敢坚强,愈挫愈勇。

作为新手家长,不得不说,一不小心就会把宠爱和溺爱混为一谈,确实,这之间的界限有时候会让家长迷糊,需要做父母的好好拿捏。

所以在不忽略他正常的感受下,通过日常生活培养钝感,让他学会面对生活中的困难,建立积极的思维方式,很重要。

04.

有人说,养育孩子的过程就像是打游戏通关,一路上过关斩将,不断升级,等到孩子长大了,游戏也进行到了尾声。

然而我却不这么认为:游戏可以重新开始,孩子的童年却只有一次。

我们能陪在孩子身边的也就这么几年时间,等孩子大了,再想时时刻刻在他身边是件不现实的事。

有心理学家指出:从小就被用心爱护、需要时有回应并且在爱的环境下成长的孩子长大以后自信心更强,也更具备抵抗外界压力的能力。

一个被爱,从不被你忽略的孩子,从小被温柔以待,长大后他也会用温柔去对待生活。

身为家长,我们应该知道,在养育孩子的路上,做出合适孩子成长的方法,才是最正确的育儿之道!

- END -

作者:凯爸

看完的读者,如果你赞同我的观点,记得给我点个赞哦

(图片来源于网络,侵删)