从马斯洛需求看育儿真谛:少年有山海,爱相伴,温暖以行

文/魔斯妈妈育儿实录

每个除夕晚上,妈妈都会在联欢晚会之前把饺子煮好,吃完饭,妈妈去收拾碗筷,收拾完就和我们一起坐在热炕上,磕着瓜子,看着节目。妈妈总是很安静。她认识不了几个演员,看着看着就会闭上眼睛睡上一会儿。但也从不催我们睡觉,就那么安静地陪着我们仨。每每这时,爸爸就会给我们一个眼神,轻声说:“看看你妈,又睡上了。”

这不是名家的作品,它出自一位我非常欣赏的育儿作者@皓月长歌正面管教过年时写的一篇文章。看到这段时,我有点泪目。

简简单单的文字,简简单单的场景,却异常打动我的内心。我开始明白为什么这个朋友平时说起话来那么自信,字里行间都透着一股底气。她说她中学打游戏、看课外书,母亲从不干涉她,只是默默无闻的照顾着一家子。但是她也从不过分放纵,成绩一直很优异。

我很羡慕她,被爸妈无条件的爱着,纯粹的爱。

1943年,亚伯拉罕.马斯洛提出马斯洛需求层次理论。它将人的需求从低到高依次分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。此后,马斯洛需求理论成为了现代行为科学的重要基础,并成为管理心理学中的人际关系理论、群体动力理论、权威理论等诸多理论的基础。

探寻马斯洛需求的理论精髓,会发现和育儿的道理是相通的。满足孩子不同层次的需求,会得到孩子不同的回报。反之,忽视孩子某一层次的需求,也会带来相应的负面影响。

1、 生活越来越好,衣食父母的角色还能带给孩子什么?

现在的生活越来越好了。孩子吃穿不愁,也许有人会觉得所谓吃穿、温饱这样的生理需求早已满足,没那么重要了。

但是我们依然还是会从孩子的作文里听到这样的故事:

妈妈总是每天天没亮就给我做早餐。很多同学都是早上出门买早餐,上学路上吃。妈妈却总是告诉我,家里的饭菜更营养,路上吃东西不干净,也不利于消化。

听奶奶说,我刚出生时不会吃奶。妈妈心急如焚。为了母乳喂养,她坚持每天把奶挤出来喂我。别人家的孩子吃奶花二十分钟,我吃一顿奶要花上三倍的时间。就这样,妈妈还是坚持了一年多。“

满足孩子的基本温饱需求,不能给孩子带来感动吗?

妈妈总会在年夜饭做出一些平时不做的菜。有一年,我记得她做了一道“花生粘”。妈妈一边念叨着“糖炒得火候不够”,一边端上来。我和弟弟才不去与买到的对比,用手抓着一颗颗地吃,吃得很香。“

皓月长歌短短数字中,我读出了一位母亲对孩子的爱,也读出了孩子对母亲的爱。东西好不好吃,岂是衡量母爱的标准。母爱早已通过妈妈的一言一行注入到孩子们的心底了。

在这份衣食温暖背后实际上是马斯洛需求中对安全感、归属感和爱的需求。作为父母,我们可以通过亲子关系的培养,增强彼此间的理解和情感联结。

孩子会更懂得一粥一饭,都倾注了父母之爱,来之不易。孩子会少一些恃宠而骄的心态、挑三拣四的习惯、虚荣攀比的心理。

2、 马斯洛进阶需求:安全感、归属感恰恰是很多父母忽略的点

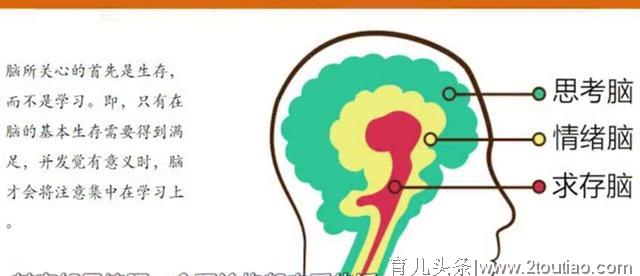

人类的大脑,从结构上来看,可以划分为求存脑(脑干)、情绪脑(边缘系统)、思考脑(额叶)三个部分。

如果一个孩子求存脑,也就是安全感都没有得到满足的话,外层的情绪脑和思考脑就不可能得到完全连接。

如果一个孩子感受不到来自父母的爱,对生活环境缺乏归属感,那他的情绪脑也不可能有效运转,同样会影响着上层的思考脑。

所以,解决孩子安全感、归属感的问题,才是一个孩子大脑能专注于思考的根本所在。

不是在生命发生危险的时候才会存在安全感的问题。生活中,妈妈总是训斥、责备孩子,总是喜欢进入房间监督、打断孩子,往往会造成孩子安全感的缺失,乃至对家庭归属感的缺失。

试想,一个总是留一只眼睛在观察周边是否可能存在“危险”的孩子,怎么能心安理得的坐在那里学习呢?

2019年,王一博大火。越来越多的人开始关注到这个不善言辞、酷炫但又很温和有礼的男孩子。在一期《天天向上》中,王一博提到了父母对他的态度。他说他在家里比较自由,父母不会特别管他。汪涵追问:你在家玩游戏你父母会管吗?会给你送个梨子吗?没想到王一博的答案是“会”。

王一博紧接着又说,父母对他十分“纵容”。比如他要出去玩,父母不会追问去哪里跟谁去,而是给王一博准备两杯水,让他把水喝完了再走。

在如此包容的环境中长大的孩子,一定是个温暖、有爱的人。

天下父母都是爱孩子的,但是爱的方式里往往却夹杂着太多的“摧残”。打着“养不教、父之过”的名头,要求孩子这样,限制孩子那样。

他要看电视,你说伤眼睛;

他写字不认真,你一张黑脸盯到底;

他想看课外书,你非逼他先完成学校作业……就这样不情不愿的耗上一整晚。

孩子一旦不服从,你就堂而皇之的利用成人的权威,把情绪发泄到孩子身上。

不经过反思的亲情,夹杂着太多的为所欲为。

孩子并不是一个任由雕刻的物品,孩子是有思考、有灵魂的人。父母如果希望孩子变得越来越有思想、独立、自强,那就应该首先考虑的是:建立好孩子的安全感和归属感。

——送给每天在鸡娃道路上狂奔的宝爸宝妈们,共勉。

3、 马斯洛需求原理:尊重的基础上,才能促发自我实现需求

尊重需求包括受人尊重和自我尊重。孩子既需要懂得自尊自爱,也需要从别处获得被尊重的感觉。在这两点上,又存在着:只有被尊重,才能逐渐形成自我尊重的逻辑关系。

很多时候,父母总认为孩子毕竟是孩子,需要的是多关心、多教育,却往往忽略了孩子也是人,也需要被尊重。

最近热播的《囧妈》中,徐伊万好几次对妈妈大喊:我说话你听不见吗?

徐伊万说自己不饿,妈妈说“你怎么会不饿呢?”

徐伊万说自己不喜欢吃小番茄,妈妈说“小番茄这么好吃,你怎么会不喜欢吃?”

徐伊万说自己不想生孩子,妈妈说“人怎么能不生孩子呢?”……

父母养育孩子,总是自己觉得自己很关心孩子了。但往往孩子的感受是:你根本没有在意过我的感受。

这就是亲子关系中,尊重的缺失。

在一项家庭教育问卷调查中,亲子关系问题引起很多人的关注。孩子对父母最不满的地方就是,得不到父母的尊重。

“没事干就来找我的毛病”

“老与别人比较,说人家孩子好”

“不听我辩解,强迫我接受他说的话”

“很少认真听我讲,我跟她说话总是心不在焉,或者没听完就做其他事去了”

——这几点抱怨是孩子反馈最多的,也是孩子最不满意父母的地方。

上文说到王一博父母对他的包容,实际上就是一种对孩子的尊重。王一博不止一次在公众场合提到,父母的教育方式很开明。

他说他小时候爱好很多东西,看到一个想学一个。要是换做其他家长,早就失望了,但是他的父母却一直支持他。最后他选择了跳舞,并一直坚持下去,同样也得到了父母的支持。

UNIQ刚出道时,北京粉丝见面会上,王一博知道父母就坐在台下看他表演时,17岁的他泪流至哽咽。他边哭边说 “ 爸爸妈妈,从小(你们)这么支撑我,我喜爱跳舞,你(们)就让我去跳。感激你们,我才有了今天。从小到大我没有说过一句我爱你们,爸妈我爱你们!”

只有被尊重的孩子,才能更加懂得自尊自爱,才能懂得尊重他人,理解他人。很多父母焦虑孩子学习也好,做事也好,总是缺乏内驱力。

内驱力从哪里来?自尊、自爱的孩子,才能有更强大的内驱力!有了强大的内驱力,也才能促发内心更大的潜能,从而满足自我实现的需求。

马斯洛需求层次理论,每一层次的进阶,都折射出孩子成长的基石和原动力。按照这样的思路去反思我们平日里对待孩子的行为和态度,才能够真正找到培养更优秀的孩子、构建和谐亲子关系的钥匙。

4、 多年以后,我们给孩子留下的印象是什么?

当孩子尚未成年的时候,大多数的父母对于育儿这件事总是缺乏敬畏之心。毕竟孩子处于弱势群体。孙悟空再有能耐,也翻不出如来佛的手掌心。

等到孩子大了,有些孩子有所成就,有些孩子默默无闻,有些孩子懂得感恩于父母,有些孩子却在不断地与父母发生冲突。这个时候父母才开始反省,当初教育的得失。

多年以后,我们能给孩子留下的印象是什么?

我出身于军人家庭,从小父母就对我管教很严。而后我也算小有出息,所以父母一直对他的教育方式引以为傲。但我至今都清晰地记得,高中时我拼命学习,就是为了有朝一日考上大学,摆脱父母的管束。

刚结婚那会儿,父母来家里住,早上睡个懒觉,没按时吃早饭就甩脸色;家里的家具摆得哪里不对,也要指指点点。在我20多岁的年纪,大概整整有10年,我都对父母的管束充满了抵触。

直到有了孩子,我才慢慢学会理解他们的不容易,学会对一些事情放下,而他们也慢慢老了,觉得管不了那么多了,也在逐渐放下,这才算是和解。但即便如此,每每我和父亲说话,仍旧有三分畏惧之心。

我曾一度很羡慕老公的原生家庭。虽然老公90年代初,17岁不到就考上了清华,但是他并不是成长在一个重规矩、严要求的家庭。我的公公是一位中学老师,我的婆婆就是一位普普通通的农民。因为当年经济条件受限,我婆婆毕生的追求就是给孩子们弄点好吃的,别饿着。孩子们平平安安的长大,过得开心,她就开心。

多年以后,每当老公回忆小时候的事情时,他总会想起婆婆年轻时打的年糕、酿的米酒,还有去镇上卖鸡蛋时奖励他的油饼。那些回忆听起来,总是那么温馨。

其实我小时候的生活比老公家好多了,衣食无忧,父母也从不让我做什么家务活。但是回想我的父母,反复被强化的记忆中大多是教育我如何好好学习。一本练习册,撕掉答案反复做上十几遍。每次月考之后,妈妈必到班主任那报到,几乎每次回来都会多多少少指出一些问题,然后再是一通教育。

我承认,父母的教育确实让我学习的基本功打得很扎实,成年以后的自律性和秩序感也好于常人。我也知道我的父母很爱我,但是我却少有温暖与感动。

仔细想想,一个人回首往事时,最容易记得的事情,就是年少时那些有点烂漫、有点不羁,怀揣一点梦想、给人以温暖的琐碎小事。也许跟一块饼干一根雪糕有关,也许跟某个夜晚的星空有关,也许跟邻居家的喵喵有关,也许跟学校球场上的那个他有关……

人们总是更愿意记得令人感动、温暖的事情。而我们做父母的,在养育孩子时,需要做的难道不应该是让这些温暖多一些、再多一些吗?

许多年以后,当孩子回首往事,那些温暖的回忆中有你,是一件多么幸福的事情!

无数点温暖堆积起来,也许就铸就了孩子内心底强大的力量,无坚不摧,无往不胜!

写在最后

少年有他的山海,有他的重重山影,有他的万里波涛。如果可以,风给他,沙漠给他,天空也给他。是无拘无束的风,会下大雨的沙漠,和铺满星辰的天空。

万物给他,让他自由!

"我是#魔斯妈妈育儿实录#,俩宝妈,热爱写作、热爱分享,喜欢历史、喜欢旅行。财务金融领域混迹多年,后因孩子投身教育领域。从卖方研究写行研报告到创建魔斯英语品牌开设30多家校区,再到跟宝爸宝妈们一起探索育儿心得,我一直在跟随心的方向前行。感谢孩子,让我拥有不断成长的动力!喜欢我的文章,请点击关注、转发!欢迎交流任何有关育儿的话题!