一种反传统的育儿观,哈佛大学硕士:父母对孩子人格形成不起作用

看武侠小说的时候,经常会看到这样的情节:男主角的父母被仇人追杀,留下一个尚在襁褓中的小婴儿,然后这个小婴儿被狼群叼走抚养长大。最后,小婴儿长大成人,习得武功,成为了一代大侠。

我不禁在想,如果是现实生活中,这个和狼一起长大的小孩会有狼的特性吗?他是更像人还是更像狼?他回到人群中还能适应吗?当然,这些我们都无从得知。但是印第安纳大学心理学教授温斯罗普·凯洛格做过一个类似的实验。那就是他把黑猩猩和自己的孩子放在一起抚养,看看在这种情况下长大的黑猩猩是否能获得人类特有的能力。

温斯罗普夫妇把一只叫做“瓜”的七个半月大的黑猩猩带到家里抚养,和自己儿子唐纳德一起生活。他们把“瓜”当作人类一样抚养,给她穿衣服、穿鞋,接受如厕训练、刷牙,跟唐纳德吃一样的食物,穿同样的尿片,同时间洗澡。

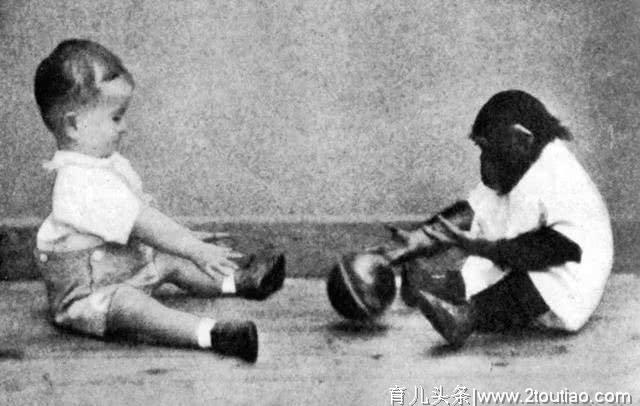

唐纳德和“瓜”

“瓜”和唐纳德像兄妹一样在一起玩耍,一起追来攀去。午睡时,“瓜”要是先醒来了,一定不会离开房间半步,如果唐纳德哭了,“瓜”会去拍拍或者抱抱,表示安慰,还会用亲吻来表表达爱意。

唐纳德和“瓜”玩耍

“瓜”学东西也比唐纳德快,更多的时候,“瓜”是攻击者和领导者,总能找到新玩具和新的游戏方法,而唐纳德只有模仿的份。于是,唐纳德学会了“瓜”的坏习惯,如咬墙,也学会了“瓜”的黑猩猩语言,如吃饭时大叫。唐纳德19个月大时,还只会说三个英语单词。就在这个时候,实验终止,“瓜”回到了动物园。

看到这里,那你认为唐纳德是一个傻瓜吗?并不是。根据心理学史专家鲁迪·本杰明的记载,唐纳德毕业于哈佛大学医学院。

这个实验大约是在100年前进行的,我第一次看到是在朱迪斯·哈里斯著作的《教养的迷思》一书中,朱迪斯把这个实验放在书中论证她的一个观点:父母对孩子的成长和人格形成完全不起作用,善于模仿的孩子是通过同伴实现社会化的,而不是父母。

作者朱迪斯·哈里斯被哈佛大学心理学系辞退后,在家潜心研究父母对孩子的人格发展是否有长久的影响,并且经过长久地查阅资料和研究后,得出结论:没有。并且提出了一种全新的理论,叫做“群体社会化理论”,即儿童是如何社会化,以及在发展过程中人格是如何得到完善的。

我刚拿到这本书的时候,更多的是好奇,因为作者传达的育儿理念跟我们平常所接触、并且得到广大家长认可的育儿理念完全相悖。我们看过的无数育儿书都在告诉我们,父母的全心投入,可以对孩子的未来有重要的决定性作业;成年人的生活很大程度上取决于他们的童年经验。

刚开始看到作者的观点是觉得荒谬的,但细看下来,又有一种感觉,那就是书中出现的孩子和家长都能在现实中找出类似的原型。

作者朱迪斯·哈里斯

我们来看看,作者为什么说父母不能影响孩子人格的形成

一、孩子在不同情境中有不同表现

《三面夏娃》中的夏娃有多重人格,并且各个人格之间不能进入彼此的记忆。而我们则不然,我们在不同的社交场合有不同的行为表现。

有一个叫安鲁德的婴儿,他的妈妈有产后抑郁症,除了给他换尿布、喂奶,很少有眼神和语言上的交流,当安德鲁三个月时,好像也出现了抑郁症的症状,因为他不笑、面部表情僵硬,远不如其他同龄孩子。但他在托儿所的时候,表现出的却是另一幅模样,好像完全不是同一个婴儿,他变得爱笑也好动。

我们平时也见过不少这样的情况,在家里的孩子和在学校的孩子仿佛不是同一个人,在家长眼里的他是胆小又害羞的,可老师眼中他可能是会主动回答问题,和同学相处愉快的三好学生。

孩子在不同的环境中会发展出不同的人格,其实这种情况不止孩子,也真实的发生在我们大人身上。在外面光鲜亮丽的成功人士,一旦回到家中,坐在餐桌旁,他们马上就像过去一样,开始争吵和抱怨。在外人眼中自律、努力、善良的他们,一回到家中,那些被抛弃的人格立刻就回来找他们了。

作者把这个叫做“情境的力量”,只有父母在身边,或与父母相关的情境中,孩子的行为才能被父母影响,如果你不再回家了,那么你在家中养成的人格可能会永远消失。

二、孩子是怎么进行社会化的

人类群体是在童年中期开始发挥作用,最重要的事也都发生在童年中期。因此,孩子正是在这个时期实现了社会化,人格也在发生永久性的变化。

在七岁左右,儿童的社会能力和智力得到了很大的发展,就是我们俗称的“开窍”。在平常生活中,你们肯定感慨过某个孩子在不经意间好像突然就长大了。

我身边就有这样一个男孩子。他三岁的时候爸爸妈妈离婚了,妈妈走了后就再也没有回来,爸爸和爷爷在外面打工,奶奶带着他在家里。但他奶奶很忙,打几份临工,没什么时间管他,大部分时候都是早上炒两个菜放家里,小孩饿了就自己盛饭吃。

他小的时候,我每次见到他都是浑身脏兮兮的,满嘴脏话,倔犟又不讲理,村子里每个人都不喜欢他。这次过年回家,我看到他变得干干净净,懂礼貌,也不讲脏话了,我妈妈感慨地说,他到底是长大了、上学了,也变得懂事了。

用作者的理论解释就是,这个孩子上小学后,离开了原有的家庭环境,遇到了不一样的群体,他为了融入到那个群体中,会改变自己。孩子们会因为有相同的态度和价值观,而形成一个小圈子。但对孩子来说,社会化是一个不自觉的过程,可能他们自己都没有意识到。

以上,我把作者的理论简单的阐述了一下,作者下了很大的功夫查阅资料,研读了无数遗传学家和社会行为学家的研究资料,并且用一个个具体的实例,推翻了他们的理论。然后,从人类演化史开始说起,用大量的例子来一步一步论证“群体社会化”的正确性。

《教养的迷思》这本书刚出版的时候,以其独特的见解和颠覆传统的认知,引起了学术界巨大的震动和回响。作者写这本书的本意是,希望能够让“抚养孩子”这件事变得容易一点,让家长的压力小一点,不要把孩子所有的过错都归结到父母身上。孩子的人格形成与父母没有关系,而是在寻找同伴的过程中实现社会化,并且逐渐产生自己价值观和世界观的。

就像开头“瓜”和唐纳德的故事一样,父母给了唐纳德和同龄孩子一样的抚育、爱和陪伴,但唐纳德却不像同龄孩子,反而越来越像和他一起长大的黑猩猩“瓜”。

读这本书确实打开了我的眼界,也颠覆了我很多的想法,甚至是思考问题的方式。至于里面的理念是否符合每一个读者的认知,那就见仁见智了。但我认为,不管你认同与否,这本书都值得一读。

".jpg