40元一斤的草莓,你舍得给孩子买吗?

1

情人节当天,李湘在微博晒出了一家三口的合影。照片中,三人亲密依偎,幸福的样子引得网友纷纷点赞。

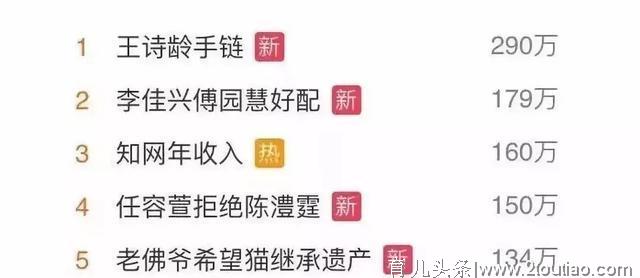

然而,眼尖的网友却发现李湘女儿王诗龄的手链出自某奢侈品牌,每条售价2.6万元人民币。

随着网友们的热烈讨论,“王诗龄手链”也成了当天微博热搜榜第一。

有网友说:“李湘一家又在炫富,这么小的孩子就给她买奢侈品,会把孩子惯坏。”

也有网友说:“人家有钱,想怎么给孩子花就怎么给孩子花,用不着别人指手画脚。”

还有网友说:“孩子要穷养,我家月收入五万,但我从来不给孩子买超过二百块钱的衣服,孩子还不是好好地长大了。”

有条件的情况下,到底该不该给孩子买贵的东西,相信每个人都有不同的看法。

无论是买或者不买,其实都无可厚非,因为每个人都有自己的价值观和消费观。

但是,圈妈不认同部分网友“穷养孩子”的论调:

即使有条件,也要穷养孩子,孩子提出来的合理消费需求最好不要满足。让孩子觉得家里很穷,这样孩子才会懂事、才会心疼父母。

这话乍听起来好像有道理,其实,这是一种畸形的育儿方式。

你以为你会培养出一个懂事听话的孩子,其实你培养的只是一个看似懂事,实则自卑、觉得自己不配拥有好东西的孩子。

这种“不配拥有”的自卑感,会让孩子错失生活中很多美好的东西,最终过上了“低配”的生活。

2

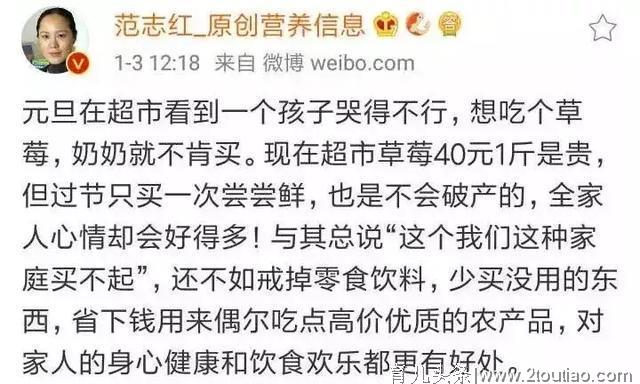

前段时间,营养学家范志红博士发了这样一条微博:

范志红博士说,她在超市遇到了一个想吃草莓的孩子,可是孩子奶奶嫌40元一斤的草莓太贵,任凭孩子嚎啕大哭,就是舍不得买。

她说,草莓虽然贵,但是过节期间只买一次尝尝鲜,也是不会破产的,但全家人的心情却会好很多。

没想到,这条微博却让网友吵翻了天。

有人说,范志红博士的这条微博是典型的“何不食肉糜”论调;

有人说:“山沟沟的孩子还没衣服穿,你居然鼓吹让家长们给孩子买40元一斤的草莓?”

有人猜测:“说不定孩子奶奶过得很艰难呢?”

然而事实是,老人全家住在大学里的职工家属楼,她本身可能就是大学退休教师。尽管不是富贵之家,也绝对可以买得起40元一斤的草莓。

即使生活拮据,买十块钱的草莓给孩子尝尝,满足孩子的小需求,又何尝不可?

与其用“我们这种家庭买不起这个东西”来遏制孩子的小需求,让孩子产生“我这种家庭的孩子不配拥有好东西”的心理,不如尽量满足孩子,然后告诉他:

“虽然我们现在没有太多钱,但是我们也可以偶尔尝试贵的东西。但是贵的东西得来不易,所以我们平时不能乱花钱,而且要努力赚钱,这样我们才能把自己喜欢的东西买下来。”

我想,这对每个孩子来说,都好过这句“这个我们这种家庭买不起”。

“穷养”最可怕的不是孩子的物质需求得不到满足,而是孩子的心灵会日渐敏感自卑,甚至会失去追逐美好的勇气。

3

小时候被过分“穷养”的孩子,长大后往往会走向两个极端:

一是不择一切手段、不惜一切代价地去获取自己想要的一切,拼命弥补自己幼时的遗憾;

二是自卑胆怯,从来不敢说出、更不敢争取自己想要的东西,一旦有喜欢的人和事出现,首先想的就是我配吗?最终在犹豫和不敢争取中,错失了很多美好。

圈妈的好友佳佳,就属于第二种人。

其实佳佳家里条件还可以,父母都是中学教师,家庭虽然称不上富裕,但也算小康之家。

但是佳佳的父母,一直在物质上对她比较严苛。

小时候,每次她想问家里要几块零花钱,母亲都会指责她不懂事,不知父母辛苦;16岁那年,她想买一件白裙子,被母亲数落了一下午,说她就会乱花钱......

长期在这种环境下生活的佳佳,渐渐变得沉默自卑,再也不敢对父母说出自己的喜好。

走入社会之后,即使已经有了一定的经济基础,但佳佳依然摆脱不了已经刻进骨血里的自卑敏感,总觉得自己不会拥有幸福的人生。

本来很有好感的男孩子,也因为佳佳的自卑怯懦、敏感多疑,而变成了一段遗憾。

佳佳曾说:“身边的人对我好,我总是控制不住地去想他们对我好的动机,我知道这样敏感多疑很不对,可是我总是觉得自己不配别人对我好,有时候甚至会有意去回避别人的示好。我知道这样不对,但是好像很难改。”

其实生活中,有很多个这样的“佳佳”,因为从未得到过想要的,所以慢慢变得不想要、不敢要......

孩子的要求我们无需全都满足,适度合理的“穷养”也有它的可取之处,但是一味地压制和指责孩子的合理需求,对孩子又有什么好处呢?

过度“穷养”孩子,虽然省下了钱,但却禁锢了孩子的眼界,摧毁了孩子的自信,甚至会牺牲孩子本可以更好的人生。

4

圈妈曾经在网上看到这样一篇文章,其中的故事值得我们每个父母深思。

作者回忆称,小时候家里特别穷,一家人从来没有去餐馆吃过饭。

一天,村里的一个小伙伴告诉他和他姐姐,镇上餐馆里的菜非常好吃,吃一次能开心半年。

作者和姐姐听了心动不已,很想去餐馆吃一次饭,体验一下到底有多好吃。姐弟俩怀着忐忑的心情问父母:“我们能不能去镇上的餐馆吃一次饭?”

尽管家里很穷,但是父母并没有拒绝孩子,而是承诺他们:新年的时候,全家人一起去餐馆吃饭。

同时,父母告诉姐弟俩:为了这个目标,全家人都要更加努力,大人更努力地赚钱,孩子也要努力帮助父母干活,大家一起节约每一块钱。

最后,在全家人的努力下,一家人在新年的那一天实现了在餐馆里吃一次饭的小愿望。

姐弟俩也体会到了:即便贫穷,只要努力,就有实现愿望的那一天,不必因为贫穷而失去自信。

这样的教育方式,势必会让孩子受益一生。

5

我们无需对孩子有求必应,满足他所有的欲求,但我们也不应该用“我们这种家庭买不起”来遏制孩子的需求。

更何况,很多父母只是为了“穷养”而“穷养”:

有的妈妈给自己做几百块钱一次的美甲,却舍不得给孩子买几十块钱一斤的水果;

有的爸爸给自己买上千块钱的游戏装备,却告诉孩子“车厘子太贵了,过一阵打折了”;

有的老人花几万块给自己买保健品,却在孩子想买一套高级画笔时犹豫再三......

这样的“穷养”难道不是一种自私的行为吗?

孩子没有消费的能力,但孩子有消费的权利。

在父母可以承受的范围内合理消费,对孩子而言,不仅仅是一时需求得到了满足,更重要的是,孩子收获了幸福感、开拓了眼界......

更重要的是,孩子见过了美好的东西,才会有勇气去追求更加美好的东西,才有可能过上“高配”的生活。