不知死焉知生?清明,和孩子一起读懂死亡这本书

文:vipJr

“认识死亡,才能更好地认识生命。”

女儿对我说:今年我不想养蚕宝宝了,因为养着养着就会“没了”。

还记得她的第一个宠物就是蚕宝宝。那个时候她看到养蚕的过程,对每一阶段的变化都感到非常新奇。可等到蚕宝宝吐丝结茧后,女儿就开始失落。

我很理解她,因为在养蚕的过程中,女儿已经把蚕宝宝当成生活中的一部分。我想告诉她:蚕一生的意义就是为了结茧。有句话说“春蚕到死丝方尽”,这就是它的全部意义。

可转念一想,的确,我从来没有给她用心地谈过死亡。小到蚕宝宝的消逝,大到家里老人的离世,总是含含糊糊的就过去了,没想到这些对孩子来说其实都是非常重要的事。

回顾我们自己的成长历程,从来也没有“正规”渠道教我们死亡是什么。对于死亡,我们都是简单粗暴的靠自己“悟”,又如何能教导自己的孩子正确认识和面对死亡呢?

萨瓦特尔说:“认识死亡,才能更好地认识生命。”作为家长,我迫切希望让我的孩子懂得如何接纳生命的离去,懂得珍惜拥有的一切,懂得生命的意义和价值。

一、不知死焉知生?1.读懂死亡,孩子更懂得拥有的幸福,逝去的自然。

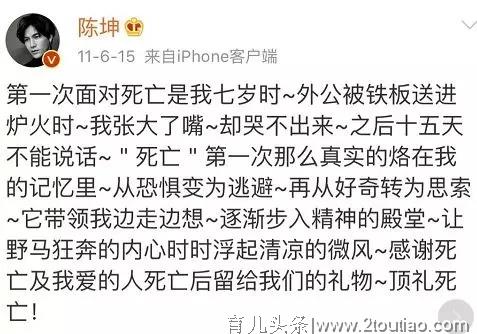

陈坤说自己人生的第一课,是从认识死亡开始的。

陈坤7岁时外公去世,他参加了火葬仪式,当时家人的痛哭和哀嚎,以及家里弥漫着的死亡气息,让他产生了恐惧。连续十多天陈坤都不能说话也不怎么吃东西。觉得外公死了好可怜,总是侥幸的想自己可不可以不死?因为寄希望于自己不死,对死亡的恐惧反而越来越大。

此后他的大部分青春时间都在想一件事情:怎么才能不惧怕死亡。

多年后他在《西藏生死书》里看到一个故事:

一个妇人的儿子病逝了,伤心欲绝,求佛陀让她的儿子复活。佛陀说:“你到城里去,问一户没有亲人过世的人家要一粒芥菜籽给我。”妇人很高兴地去了,但沮丧地回来。佛陀问她:“你带回芥菜籽了吗?”妇人说:“我问了很多家,可是每户人家都有亲人过世了。”

他才逐渐明白:死亡是每个人要经历的再正常不过的事。

也因此,再后来对外婆的去世,陈坤学会了用最平静的心态来面对。

陈坤说:当我了解了死,更珍惜生。于是不再逃避,坦然地向前走。

2.读懂死亡,孩子更懂得珍爱家人朋友

著名艺术家陈丹青曾慨叹:“珍贵的关系,是不可替代、不可复制的。”

而孩子们如果未曾体会失去,也就无法意识到家人朋友的珍贵。

英国作家艾利克斯·希尔所著的长篇小说《天蓝色彼岸》讲的是这么一个故事:

小男孩哈里因为跟姐姐吵架,一怒之下,骑着自行车冲出马路,被一辆疾驰而过的汽车撞到,失去了生命。

哈里死后来到另一个世界,碰到幽灵阿瑟。因为哈里牵挂着家人和朋友,也很后悔和姐姐的争吵,在阿瑟的帮助下,哈里重返原来的世界完成未了的心愿。

他和爸爸妈妈朋友好好地告别后,最后来到了姐姐的房间。

他们原本是相亲相爱的两姐弟,但平常总会因为一些小事争吵、口出恶言。哈里走后姐姐很自责后悔。在阿瑟的帮助下,哈里借着一只铅笔和姐姐道了歉并表达了藏在内心深处的爱。

当哈里离开时,姐姐对着房间说话:“你还在吗?我爱你,哈里。我一直爱你。在我们打架的时候,我也爱你。”

哈里最终欣慰又不舍地离开了熟悉的一切。

哈里想告诉人们:要珍惜自己仍被爱的生命,学会关心身边的一切。

3.读懂死亡,孩子更加敬畏生命,善待生命。

2004年北京石景山发生了一起震惊全国的“四少年绑架杀人案”。4名15至17岁少年因没钱去网吧,绑架了一名同学,并向其家人勒索巨额钱财,之后将人质残忍杀害。在被害者家属报警下,警方将4名少年犯抓获。

法院判处2名有期徒刑和2名无期徒刑。在听到法院判决时,几名少年竟然相视一笑,庆幸自己逃过了死刑。

日前,湖南一12岁男孩吴某持刀杀死了自己的妈妈,原因是“妈妈对自己管教太严”,男孩吴某由于未达到法定年龄,被警方释放。警方让吴某的叔叔去商量之后孩子的看管问题,叔叔见了吴某后忍不住问他:

“你把你妈妈杀了,你认为错了没有?”

吴某说:“错了,但是我又没有杀别人,我杀的是我妈妈。”

无论是四名少年犯逃过死刑后的“相视一笑”;亦或是12岁少年持刀杀母获释后的一句:“我杀的又不是别人,杀的是我妈。”无不让人想到,

如果他们能早接触死亡教育,就会对生命心存一份敬畏,就能善待他人的生命,下手也就不会如此“无所谓”了。

二、如何和孩子一起读懂死亡这本书

冉克雷维说:提早认识死亡才会深刻人生。

其实大人不跟孩子谈论死亡,主要是出于:

忌讳:由于传统民俗,觉得谈论死亡很晦气。

保护:大人以为把孩子和死亡隔离是对孩子的保护,却不知,伤害孩子的恰恰是这种做法。

不知道怎么说:有的家长知道死亡教育是个好事,却不知怎么说,怕误导孩子,干脆就不说。

我们只要记住一些原则,死亡教育其实并不难。

1.不同年龄阶段,不同的引导方法

根据国外专家研究建议,我们可以分年龄段来对孩子进行死亡教育:

第一阶段:3-5岁,孩子对死亡的了解是可逆的,认为死了的人或物还会回来。我们可以用比喻的方法解释“死亡”。

比如说:我们可以把家里去世的亲人比喻成天上的星星,告诉孩子,虽然亲人不会回来了,但是如果孩子想他,晚上就抬头看看天上,他就会知道你在想他呢!

第二阶段:5-9岁,孩子对于死亡的理解是终点,但认为不是所有人都会死,尤其是认为自己不会死。这个时候的死亡教育要相对明确,倾向于安全教育,避免发生危险。

比如说:在外面要注意交通安全,过马路时要看红绿灯;在家里要注意水火电,防止烫伤、烧伤、电伤。并告诉孩子对每一个人来说,生命只有一次,要爱惜自己的生命。

第三阶段:9岁至更大的青少年,孩子已经能认清死亡是生物最终、必然、普遍的现象,有了一定的独立思考能力和判断力。可以带他们了解科学,理性的加以引导、认识生命。

可以带孩子逛科技馆,自然博物馆。用科学的态度让他们客观地了解生命的历程, 这样孩子能更加自然、平静的接受人会死亡这个事实。

2.抓住情感教育契机

清明节扫墓祭祀时,可以告诉孩子祭奠的意义:让离去的人们存在的形式就是记住他们,所以我们每逢特殊的日子要来祭拜他们。

参观红色景点时,可以告诉孩子人死了,但人的名声、精神、人格没有在人世间消亡,这才是真正的长寿。

3.情绪引导

其实小孩对死亡的害怕更多来自家人的情绪感染。

在英国,专门设立了死亡教育机构,开设了“死亡和悲哀”课程。主题是“体验同遭遇损失和生活方式突变有关联的复杂心情”,帮助孩子们学会在各种“非常情况下把握住对情绪的控制力度”。

孩子很容易因为家人的过度悲伤,而觉得死亡是件很可怕的事情。所以如果家里有人离世,可以坦率的向孩子谈谈你的感受,让孩子在看到你伤心和难过的时候,也看到你在慢慢地放下,为孩子正确迎接死亡做出正面的示范。

生命是一个过程,每个人都要经历“出生、成长、成熟、衰老、死亡”。 死亡并不可怕,认识死亡就是认识生命,不过度美化,不遮掩不躲闪,不吓唬孩子,是我们引导孩子认识死亡的正确姿态。

如此,生命才能获得该有的珍惜和热爱。