80/90后父母:我还没搞懂自己的人生,凭什么左右孩子的

2019年,第一批80后,已经39岁了。第一批90后,也即将步入而立之年。

80后诞生于中国社会全新的节点。1978年改革开放后,和他们的身高一起增长的,是身边的像春笋一样窜起来的房子和经济。而90后,更随着互联网科技革命,经历了前所未有的价值观刷新:要不要结婚、过年不回家、要不要安稳的工作、成为网上持续争论的话题。

“标新立异” 、“叛逆”、“自私”,这是曾经贴在他们身上的标签。但我们不得不承认:在一些90后坦言“我还是个孩子”的时候,另一些同龄人已为人父母。从年龄结构上,他们已不再是小屁孩,而开始定义着“新·中国式父母“。

独身子女、经济发展、科技革新,这些都决定着80、90后与上一代父母迥然不同但育儿方式。

《数字时代的中国孩童白皮书——泛八零后育儿观》中,总结了80后的育儿观中的矛盾心理:既希望孩子轻松成长,又雄心勃勃追赶各种育儿KPI。

看理想采访了6位来自不同地点、不同职业的80、90后父母。我们问了他们很多问题,比如如何看待晒娃、隔代抚养、会不会给孩子报早教班、甚至 “孩子出柜了,你会怎么做”。

矛盾、进步、迷茫、纠结,一副「新·中国式父母」的图景向我们缓缓展开。

受访者:

@熊猫 80后妈妈,儿子3岁,坐标香港,银行职员

@棉爸 80后爸爸,儿子10岁,坐标澳洲,媒体人

@列文 85后爸爸,儿子2岁,坐标黑龙江,国企职员

@莎莎 90后妈妈,儿子刚出生,坐标北京,主编

@無名 90后爸爸,女儿1个月,坐标河南,离职在家

@曹老师 90后妈妈,女儿8个月,坐标湖北,培训机构老师

1. 进步

「民主」的背后,是主动放弃权力关系

在筛选出6位受访者前,我们面向读者做了近100份的调查问卷。

虽然读者的年龄、性别、所在城市都不相同,但从「育儿观念」一栏,却能瞥见极大的共性:

来自问卷「育儿观念」一栏的部分截图

自由、平等、尊重、快乐,成为80、90后育儿理念的关键词。

而在上一代的育儿理念中,以上概念可能是陌生的。我们常听到,父母希望孩子拥有的品质是“懂事”、“乖”、“听话”、“孝顺”。

武志红曾在《巨婴国》一书中道破“中国式父母”教育观的残酷:

孝——上“老”,下“子”,是孩“子”承载着“老”人;更残酷一点,是砍孩“子”一刀,再埋入土里。

顺——即孩子“顺”老人意,代表着孩子的真正自我的牺牲。

看似夸奖的词,背后是成人世界的冰冷的权力关系。

来自大庆,85后爸爸@列文 是一名国企员工,儿子今年2岁半,他对所谓的孝道、感恩很是排斥——

“前些年教育中非常风行宣扬「感恩」,我听着就非常刺耳,什么叫「感恩」呢,弦外音就是要你满足现状,把你自由灵魂中的那些愤怒和不满压抑下去。这种「感恩」完全是要你向家庭、学校和社会中的权威感恩。”

聊到作为父亲的期望,@列文 的态度很明确,他“不望子成龙”:“人的一生是很短暂的,每一天都不会再来的,我不希望用他童年的快乐去换以后的成就,至于他自己想做成什么事,那是他的决定,我会帮助他。”

他选择把属于“父亲”的那份权力扔掉。而这在他的童年里,是未曾出现的:初三时的一个下午,父亲在吃饭时“霸占”了他一直坐的座位,给他留下了不小的阴影——

“我说我想坐那个位置,他的回答很干脆也很坚决,‘不行’,我说我喜欢那个位置还不行么,回答还是一样,‘不行’。这是我成长中黑色的一刻,我收到了压迫和侵犯,我的喜爱被毫无道理的剥夺了。”

来自父母的威权,是大多数80、90后一代都亲身经历的。而如今将它放手丢掉,是因为自己曾深受其苦,不愿在下一代的身上重蹈覆辙。

在香港银行工作,80后妈妈@熊猫 的育儿方式民主到「佛系」的地步:“我希望无为而治,培养一个自由而无用的独立人格。”

在被问道“如果今后孩子告诉你,自己不结婚,或者喜欢同性,会怎么做?” 她洒脱一笑:“关我什么事,哈哈。”

“我怀孕的时候,有时看到路上一些不符合我审美的人和事就会想,如果有一天我家小孩这样怎么办啊,焦虑一会儿,就释然了。所以呢,只要他是认真思考过决定的,而非人云亦云,那完全支持。”

和大多数人一样,她的父母也有着传统的价值观,吃饱穿暖不生病,长大了就好好读书,“其实我们就是这样长大的,所以深知其短。”

Papi酱在微博上发过一个视频,获得了无数“年轻人”的赞同:不希望听到父母说的“为了你而xxx”。因为这样的爱夹带着沉重的负担和亏欠,而他们更想轻装上阵。

因不想被亏欠,亦不愿别人对自己有所亏欠。在原生家庭里曾感到的压迫和痛苦,通过反思,80、90后父母们形成了新的育儿观。一切民主、理解、开放的根源,是同理心。

在上一代的父母眼里,这样民主、宽松教育方式往往被认为“没有规矩”、“不成体统”。而这样弱规矩,重民主的“佛系育儿”背后,体现出新中国式父母们的一种谦卑,一种不以年龄、辈分作为衡量权力关系的平等观。

在这样的亲子关系里,孩子不再是自己的“父母的作品”、甚至也不是“父母的希望”:我们彼此都是独立的个体,因缘分而相聚,你开心就好。

新·中国父母快乐和成就感的来源,不再仅局限于长辈对小辈的权力,而是学会从相对平等的交流中找到快乐。比起传统的“要听话”,一种更加平等的亲子关系正在形成。

2. 和解

隔代养育:既然无可避免,那就乐观对待

在中国,隔代养育的现象非常普遍。《新闻晨报》调查显示,在上海,88%的家庭都有隔代养育的经历。80、90后正处事业发展的重要时段,面临着加班、升职、加薪的压力。月嫂太贵,外人也不放心,于是,求助父母,成了“夹心一代”成了无可奈何的权宜之计。

而父母的到来,让80后父母不得不直面困境:“爷爷奶奶带娃”,常出现溺爱孩子、育儿方式不科学等问题,一度激发家庭矛盾。

表面是育儿方式的分歧,背后是代际关系间的暗流涌动:在父母面前,自己是孩子;而在孩子面前,自己是父母。三代人共处一个屋檐下,权力关系变得微妙而复杂。当对老人们的教育方式感到不满时,如何委婉地提出、不伤感情地交流,又成了一个难题。

“两代人的教育理念不同。我认为小朋友不愿意吃饭就不吃,饿两顿就好了” @熊猫 说,“可是孩子的外婆总觉得,少吃一勺就会长不高。”

80后的@绵爸 是朋友心中的育儿专家,@棉爸的理想国)。他这样理解隔代抚养,一定要明确,是“请外公外婆来帮忙”,而不是“交给他们抚养”。家庭的主体,一定得是核心的三口之家。

不过,即使矛盾不可避免,最后大家也在以不同的方式,和自己的父母进行和解——

@熊猫 说,“必须对父母牺牲自己的退休生活帮我带孩子致以敬意,既然享受了这样安排带来的便捷和舒适,就必须忍受同时带来的问题。“

@棉爸 说,“意见不和的时候会吵架,不过吵完也就好了。隔代养育不一定是坏事,也是自己和老人们难得的相处机会。”

90后母亲 @莎莎 也学会了乐观看待,“可以教孩子如何尊重老人、喜欢老人”,“这个我觉得也是很必要,很多年轻人不喜欢老人,也不想变老。”

隔代养育,是忙碌的新父母们共同面临的境遇,而一些家庭,已渐渐学会从矛盾里找到出口。即使它也许不是最完美的选项,但就像很多事情一样,个体最终获得的「圆满」未必建立在符合社会标准的「完美」上。

3. 崩溃

不再“为母则刚”,偶尔崩溃不可耻

长久以来,中国的「母亲」形象被华丽的大词所包裹:伟大、奉献、含辛茹苦。她们是“去个性化”的,除去母亲之外的角色,关于她们人生的描绘几乎为零。

社会宣扬着“为母则刚”的伟大,仿佛成为母亲之后,一夜间就从柔弱的少女,变成了一个坚不可摧的人。

事实上,这种描绘是脱离现实的。据2014年11月刊的《中国妇产科临床杂志》指出,15%的中国女性被确诊为产后抑郁,85%的女性都经历过产后的抑郁情绪。「产后抑郁」这一话题,未曾在中国受到重视,原因之一,就包括中国“神化母亲”的传统——

生育责任和女性身份紧紧捆绑,人们认为她们“天生就该擅长”,有的更是将它美化和神化,造出如下句子:“听说神不能无处不在,所以,创造了妈妈……”

这种话语相当危险,她让每一位母亲在受到过大的压力时,无法合理释放,而是反过来埋怨自己:“我怎么这么没用”。

庆幸的是,在我们的访谈中,看到的是这种形象的瓦解。妈妈们纷纷承认,压力很大,有时会崩溃大哭。

90后妈妈 @莎莎 说,生完孩子后,情绪崩溃的时刻简直数不过来。即使很小的一件事,也可能成为崩溃的导火索:“近一次崩溃是老公抢了我的被子,白天晒过的非常暖和的被子,他二话没说自己拿去盖了,我一下就崩溃了,觉得他怎么这么自私。”

来自湖北的90后女孩 @曹老师 是一名教育机构的负责人,因丈夫在外地读研究生,带娃及经济的压力长期都压在她身上。“他家的事,我家的事,宝宝的事,我工作上的事情”,“孩子四个月前我每天情绪都不是很好,每天处理的事情太多,压力很大。”

如今80、90后的新妈妈们,主动把“母亲”的角色拉下神坛。比起学习分身术,变成“work-life balance”的女超人,女性越来越直面自己的困境和脆弱,而不再以“因为你是母亲,所以你要xxx”的原则来要求自己。

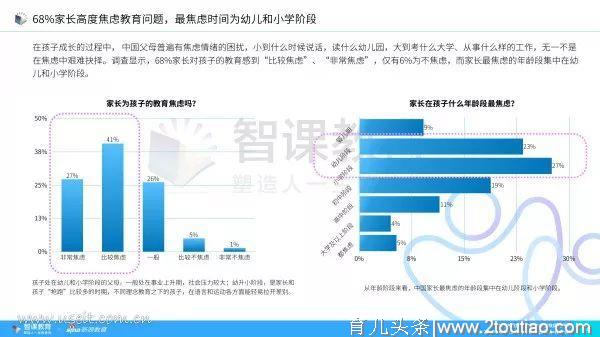

《中国家长教育焦虑指数调查报告》

身在忙碌的香港,@熊猫 深谙女性身份与事业间的矛盾:“坦白说,对女性是不公平对的。” 她曾有份轻松的工作,可是“即使这样,还总因为偶尔晚回家觉得少陪了小朋友一会儿而内疚。”

相比于上一代强调的牺牲和奉献,对于个人主义萌生的80后来说,如何平衡「自我」和「母亲」的角色,成了新妈妈们关注的话题。@熊猫 最终找到了她的平衡,她换了一份更忙、更有发展前景的工作,“因为我明白了我爱他这件事并不因为少陪一会儿改变,我需要做的是如何更全心全意的在有限的时间里陪伴他。”

发脾气也好,崩溃也好,意识到困境的来源后,就是改变的开始。更加清醒、客观地面对自己的处境,这不是“母亲的退化”,而是社会的进步。只有正视母亲面临的困境,更优化的家庭和社会分工方式才会到来。

4. 焦虑

我连自己的人生都没搞懂,又如何指导Ta的人生?

30多岁,并非一个看破一切的年纪。他们刚在社会上立足,有了一些经验,但又并不是太多。成为家长的一瞬间,是逼着自己长大的时刻。

“他问我,妈妈,我从哪里来。” 面对3岁儿子的问题,@熊猫 不得不去重新审视和思考她的人生。

在成人世界里,大人们依靠消费、享乐、喝醉而获得的种种逃避生活的可能,在天真的孩子的疑问面前,瞬间崩塌。你必须剥开一切,直面最赤裸的真实。

而小孩问出的问题,往往是要用一辈子去回答的——“我从哪里来”、“人为什么会死,死后我们会怎么样。”

“我们在回答他们形形色色的问题时,也是在问自己。” @熊猫 接着说,“最大的迷茫可能就是我开始反思自己的人生,发现自己内心世界的基石是缺失的,或者说是碎片化的,所以在我连自己都弄不懂人生时,何以指导他的人生呢?”

我们这一代人,多少都听过“你是垃圾桶捡来的”这样的回答。而普遍受过教育的80、90后们,对「教育」一词开始有了敬畏与谨慎,他们不再满足于敷衍和糊弄,而是思考如何更妥当地和孩子交流。于是,孩子的到来,逼着父母进行了一场重新审视自己人生观、价值观的测验。

这种迷茫和焦虑,将随着小孩年龄的增长渗透到各个方面。补习班就是一个典型的例子。无处不在的“别让你的孩子,输在起跑线上”口号,让初为父母的家长们无法不为所动。

身为独生子女一代,80、90后从小背起了家族的期待。他们亲身经历了竞争的残酷滋味,没有人们比他们更明白奋斗、努力、竞争的意义。

《中国家长教育焦虑指数调查报告》指出 ,80后父母焦虑指数达68%,高于70后父母。消费主义带来便捷的同时,也使80后父母增添了属于新时代的烦恼:需要参加早教吗?该让孩子玩多久的手机?线上兴趣班/补习班要参加吗?

如果说上一辈的家长们,焦虑的范围仅局限在成绩、工作、婚姻等主流价值观上,新·中国父母们面对的焦虑,则随着评判标准的多元,放大到生活的方方面面:早教班开发智力,兴趣班提高审美,口才班提高交流能力,游泳课强身健体……在任何技能都能被商家包装成“班”的时代,每一个环节都生怕被落下。

若上一代父母的养娃宗旨仅是“拉扯长大”,新·父母们所面对的任务则是2.0的升级版本。面对消费主义的侵袭,父母若是没有坚定明确的认知,便容易陷入焦虑和迷茫之中。

可以说,如何与自我作战,与消费主义作战,是新·中国父母们即将面临的问题。

5. 共生

从“孩子是我的作品”,到“和孩子共同成长“

而迷茫过后,是另一种新生:和孩子共同成长。

我们的教育总在强调父母的「伟大」和「无所不能」,却常常忽视,他们亦是第一次当父母。居住在澳洲的@棉爸 感叹,30-50岁才是人生真正的成长期。“在这几十年里,你会经历人生中的各种巨变:婚姻、孩子、父母老去、经济压力。”

孩子的诞生,像人生中忽然出现的镜子。它逼着你审视自己的一生,同时,也给你新的视角,让你注意到从未到的地方。

@棉爸 和我描述了一个画面,有一天盯着孩子的睡眼,周围像按下了静音键般,一切噪音消失。“那不就是神迹吗?”,“孩子天生的平和,那个能量场是会感染你,如宇宙和谐的韵律。”

刚当上爸爸的@無名 上个月刚迎来了孩子的诞生。作为90后,他拥有了同龄人难有的体验——对于另一个生命的责任。“因为孩子母体内缺氧,48小时后就进行了磁共振检查,当我抱着她进去,听着机器嗡嗡的声音,心都要碎了,她才那么小一点,恨不得所有的苦痛都能替她承担。”

来自大庆的85后@列文 说:“我高中时父亲车祸成了类似植物状态,从那以后我一直觉得我的人生残缺了,好像后面的人生只是之前那个拥有健全家庭的人生的残留。直到儿子诞生,我觉得我人生的基础又一次完整了。他的诞生给了我一种新生感。”

和上一辈父母「领导式」的权力关系不同,新·中国父母们对孩子的方式,带着好奇、欣赏、谦卑。他们不再控制孩子,而是学会从孩子身上吸取经验和能量。孩子的诞生,对他们来说,亦是重新成长一次的体验。

前段时间,网友对于“是否要让孩子读《海的女儿》”产生了热议,除去关于文本本身“正确性”的讨论,一些父母提出了这样的观点:孩子会对同一个文本,会产生与大人截然不同的思考。

可以看出,与传统教育不同的是,新·父母们正在弱化对孩子的「观念输出」的职能,不再把他们当作自己的作品。父母们所承担的角色,从孩子们的老师,逐渐过渡成一位提供爱和引导的陪伴者。

正如90后母亲@莎莎 所说:“作为父母家庭,能帮到孩子的是给他们爱,让他们知道自己活着有意义,长大了也会去寻找意义。”

一个时代的群体常被赋予许多标签,而随着时代的更迭,标签也发生了变化。从“叛逆一代”到“新手爹妈”,80、90后扭转着的不仅是自身的标签,更是「中国式父母」的定义。

有民主和自由,但也有焦虑和迷茫。身为传统教育的亲历者,新父母们清楚地明白自己不要什么,但至于自己要什么,也许还需要更多时间的沉淀。

我们交给时间。