“巴黎圣母院被烧毁,关我什么事”:孩子的同理心需要从小培养

◆◆关注家学宝,每天收获专业家庭教育知识◆◆

图片来源网络

图片来源网络1

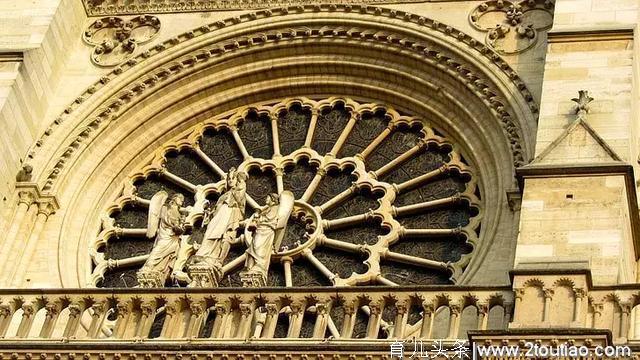

“法国巴黎圣母院,突遭大火,几乎被烧毁。”

昨天的朋友圈被这条新闻刷屏,火灾视频中,壮观美丽的标志性建筑,在一片橙色的火海中坍塌。

隔着屏幕似乎都能听见,大火无情的咆哮,烧毁的是没有生命的建筑和物质文化遗产,更是一代人对巴黎圣母院的回忆。

卡莫西多、钟楼、那个他心爱的姑娘……

从此,真的只剩下回忆了。

大火的消息,很快在巴黎人民中传开,他们纷纷赶往圣母院前,泪水止不住的流,集体跪地唱颂歌。

看到这一幕,心中无比震撼,于他们而言,巴黎圣母院是家园图腾,没有了大教堂的巴黎,是残缺的巴黎。

然而,部分国人得知此事后,却对着遍体鳞伤的圣母院做出了期待已久的嘲笑。

随着消息的广泛传播,类似言论的拥戴者也越来越多。表面上看,似乎一群爱国者在狂欢,但这真是的是爱国的表现吗?

从整个人类文化历史的角度看,巴黎圣母院,不单是法国的,它和圆明园一样,是全人类的文化瑰宝。圆明园官方微博随后也发表了对此次事件的态度:

图片来源网络

图片来源网络己所不欲,勿施于人。

当初我们的国宝被毁时,痛心疾首,现在人家的古建筑被大火烧尽后,却去踹两脚,有这种想法的人,其实是缺乏共情能力。

晚上对儿子提起此事时,他的回答是,真是太可惜了。

2

美国心理学家亚瑟·乔拉米卡利说过:

“只有当我们变得富有同情心,能够真正理解他人的感受时,我们的内心才将收获一直寻觅的平静和幸福。”

一个人的“共情力”,是他行走江湖的“软实力”,于孩子而言,是他开启健康社交的捷径。

上周和几个妈妈带孩子春游。

妈妈们坐在一起,互吹“彩虹屁”;孩子们四处撒欢的闹,正聊到“别人家的孩子”,臭臭满脸满身都是泥跑过来,哭得像只小花猫。

臭臭妈看着孩子脱口而出:

“我的小祖宗,怎么就你玩得这么野,刚换的衣服就脏成这样。”

一起跟过来的遥遥一脸尴尬,手足无措的站在旁边。

遥遥妈则平静的问孩子:

“有没有受伤,是不是发生了什么事”。

彼时,孩子大哭起来,哭诉着:

“是他先笑我摔跤,我一生气才推他的,没想到他会摔倒。”

事情真相大白了。臭臭妈依然在数落孩子,谁让你幸灾乐祸的,遥遥妈却是先看了孩子摔跤的部位,再引导孩子跟臭臭道歉。

两个孩子之间的打闹,两个妈妈不同的反应,给孩子心灵也留下了不同的印记。

作家太宰治在作品《候鸟》中说道:

“那些共情力弱的人,是很自私光明地幸福着。”

显而易见,臭臭看到其它孩子摔跤,第一反应是嘲笑,人家的丑态正好满足了他短暂的快乐,而遥遥在受到侵犯后,第一反应是发泄情绪,继而自责,最后是理解和道歉。

追根逆源,臭臭妈见到孩子异常的样子,只有数落和弄脏的衣服,至于孩子的委屈和惊吓、挫败和受伤,全然看不见。

遥遥妈则是先关注孩子的身体以及感受,再用平和的方式,帮助孩子缓和“受伤”的友情。

当孩子对父母不理解、不关心,对同伴不友好、不爱护时,我们常以为,这只是孩子“不懂事”的行为,其实,真正的原因,往往是“共情力”的缺乏。

孩子这项能力的匮乏,往往影响着他的人际交往。

3

有人说:

“一段关系到底是滋养,还是损耗,关键看共情的程度。”

共情力的强弱,在亲子关系间,显得十分重要。

心理学家武志红老师曾讲过一个案例:

一位爸爸为了不让儿子像自己一样高度近视,就禁止他看电视、吃糖。

很显然,简单粗暴的“禁令”,效果并不好,反而爸爸每次被气得头冒青烟,孩子依然改不掉吃糖和看电视的“毛病”。

他们找到武志红老师后,被指导用“无条件积极关注”,也就是让爸爸放下对“吃糖和看电视”的偏见,回想自己当初爱吃糖、爱看电视时的心情,并把这些感受讲给孩子听,当孩子充分感受到被理解、被尊重后,自然就放下防备,更乐于接纳爸爸的意见。

从中得利的爸爸,在此后的教养中,一直保持着与孩子的“共情”,无论发生什么事,都坚持关注孩子的遭遇和感受,接着寻找原因以及受挫背后带来的动力,然后,积极解决。

如人饮水,冷暖自知。这个世界上,有个人像自己一样,理解自己,不是同情,不是怜悯,是一件多么幸福的事。

图片来源网络

图片来源网络没有人是一座孤岛。

作为父母,我们都希望孩子能够关爱和体谅他人,建立有意义的人际关系,并且有着很强的人际交往能力,而“共情力”则是拥有良好人际关系的前提。

那么,到底该怎么做呢?

1. 满足孩子的需求,教会他们如何在困境中重新振作。

儿童心理学研究表明,如果孩子自己的情感需要,在家里获得足够的满足,他们有可能发展出更强的共情能力。

所以,当孩子遇见害怕的事情,需要安慰时;遇见难过的事情,需要倾听时;有进步的时候,需要被鼓励和认可时…… 父母可以在这些方面满足孩子的需要。

当孩子建立起了安全的依恋关系,他们更可能表现出同情,并对其他处于困境中的孩子提供帮助。

2. 抓住每个机会去做示范,去引导孩子对他人的共情性的感受。

关系处理,在我们生活中随处可见。

和妈妈走散的孩子;不幸摔倒的小朋友;成绩不理想的小伙伴......

甚至是电视剧、书中的人物;还有父母自己、亲人的遭遇,都可以成为父母帮助孩子建立共情力的素材。

这些时候,父母与孩子,一起讨论那个被伤害的人,可能会有什么样的感受。

模拟孩子进入他人的生活情境里,增加共情力的敏感度。

比如,和孩子共读一本书,看到一半时,各自猜测人物的心里,再去书中找答案,从而不断开发孩子去思考他们感受的能力。

类似的“共情训练”,不是刻意而为之,也不是为了理解他人,而是帮助孩子找到换位思考的灵感,学会理解自己,感受他人。

3. 帮助孩子发展出依赖于内部自我控制,而不是奖赏和惩罚的道德感。

善良是孩子的天性,孩子是可以自发的去帮助和理解别人。

但实验研究表明,当孩子被给予物质奖励来这么做的时候,他们却可能减少共情别人的概率。

比如说,孩子本来自发的想要捐赠自己的玩具和书籍,但是,规则改为只要他捐赠一个物件,就奖励他10块钱。

那么,当奖励停止后,孩子就不愿意做出捐献的行为了。

这就说明,孩子内在的善良被无端的奖励控制,剥弱了他们原本对有需要的人的感同身受。

心理学家们也曾研究得出,如果孩子在权威型或民主型的家庭的中成长,他们更有可能发展出一种内部的是非感。

具体来说,如果父母告诉孩子他们的错误行为,可能会如何影响到别人,去引发他们的共情和罪恶感,他们更有可能将那些道德原则内化。

图片来源网络

图片来源网络我们和孩子是各自独立的个体,有着不同的感知系统和各自真实的感受,了解彼此的“感受”是需要学习的。

而能够理解并且“运用“到自己的生活中,更是不易。所以,更需要我们反复地学习、操练。

愿我们都能懂得孩子的感受,更愿孩子能从我们的理解中获取力量,感知世界。

家学宝编辑团队以专业的心理学、教育学和社会学理论为支撑,原创图文、音频、视频和测评内容,为您提供全方位的教养支持。家学宝——您手边的家庭教育专家