教育心理学中的替罪羊理论浅析

在讲这个话题之前先看一个案例

网上新闻摘要(大致就是讲某孩子玩游戏跳楼死亡,家长要告游戏公司)

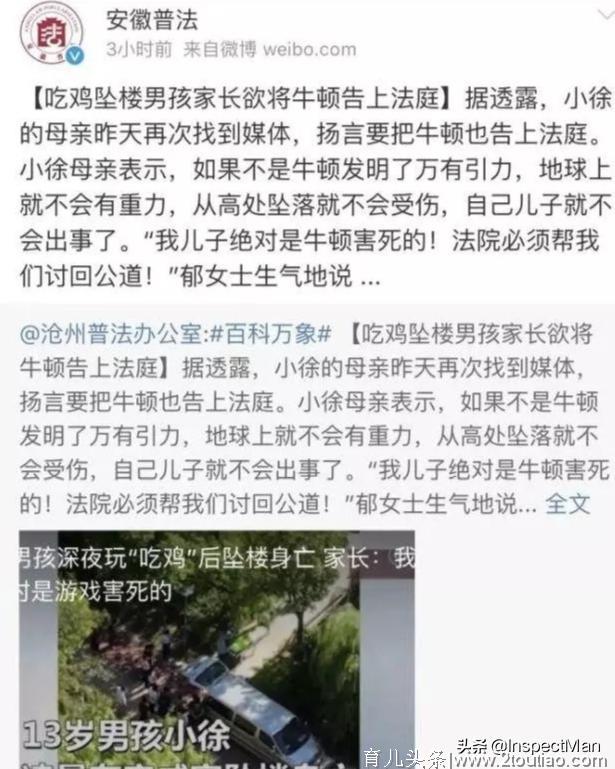

另一则截图(更奇葩,要告牛顿?牛顿的棺材板都要盖不住了!)

家长的核心意思就是:游戏害了孩子!

在现如今的学校教育中,老师与家长们沟通的过程中,

大概永远绕不开的话题,就是游戏。

几乎所有焦虑的家长,

在他们焦虑的因素中,

游戏是必须的存在。

在家长老师们看来,

游戏似乎是一切“罪恶”的根源。

孩子的任何偏差行为,

都可以归罪于游戏——

不写作业,是因为打游戏;

不去补习,是因为打游戏;

不想上学,是因为打游戏;

不愿沟通,是因为打游戏;

成绩不好,是因为打游戏;

精神不佳,是因为打游戏;

起不了床,是因为打游戏;

不想睡觉,是因为打游戏……

总之一点——

“我的孩子变成现在这个样子,

一定都是游戏惹的祸!”

“只要游戏消失,我的孩子,

就一定还是个好孩子!”

看起来是不是很可笑?

其实所有事物(包括游戏),

本身是不具备任何意义的,

直到人们赋予它们意义,

就像玫瑰花代表爱情,

菊花寄托缅怀一样。

这就是典型的替罪羊理论!

在讲这个理论之前,先了解下“替罪羊”这个概念的历史来源

根据维基百科定义,替罪羊,又称代罪羔羊,原指犹太教信徒于赎罪日时,按《圣经·利未记》记载的仪式将山羊献作赎罪祭。现普遍意指在某错误事件上,替代犯过者承受责任、受罪受罚的无辜人,即替罪者。

“在古代,每年7月10日是犹太人的“赎罪日”,这是犹太人的重大节日。这一天,犹太人会举行赎罪祭,请求上帝宽恕自己的罪。赎罪祭有一个主要的仪式:通过抓阄决定两只活公羊的命运,一只称作“the Lord's goat”,即“献给上帝的羊”;另一只则称作“scapegoat”或“escape goat”,即“被放逐的羊”。后一只羊,即是著名的“替罪羊”。在祭祀仪式上,犹太大祭司将用双手按住替罪羊的羊头宣称,犹太人过去一年所犯的罪都转移到它的头上了。然后,它将被放逐旷野,这意味著它带走了犹太人的一切罪过。把无数人的罪过转移到一只羊的身上,这是古犹太人的逻辑所在。把许多人的过错转嫁到一个人的身上,这是古代社会和现代社会都非常常见的现象,因为太常见了,于是替罪羊成了一个极其流行的术语。

替罪羊在古犹太历史占据著重要地位,除了在重大节日上有替罪羊外,圣经中也有另几个替罪羊的典故。一个出现在《旧约》中,上帝为考验亚伯拉罕的忠诚,叫他带著独生儿子以撒到一个指定的地方,然后杀了以撒献给上帝。正当亚伯拉罕要拿刀杀以撒时,一个天使出现了,对他说:“现在我知道你是敬畏上帝的了,前面林子里有一只羊,你可用来‘祭献’上帝。”于是,亚伯拉罕便把小树林中的羊抓来杀了,献祭了上帝。

一个出现在《新约》中。耶稣为救世人的罪恶,宁愿钉死在十字架上,以献祭上帝。并且,耶稣祝福门徒在他死后也这样去做。人都有罪,而耶稣替人承担了罪,这就像古犹太人的赎罪日中的赎罪羊,所以,基督教教会常将耶稣称为赎罪羔羊。

在中国,《孟子·梁惠王上》中记载:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。”王曰:“舍之!吾不忍其觳棘,若无罪而就死地。”对曰:“然则废衅钟欤?”曰:“何可废也,以羊易之。”这一段古文的大概意思是:王看到有人牵著一头牛走过,问,带这头牛去干什么,对方回答说,一口钟刚弄好,现在要用这头牛祭祀它。王不忍这个悲惨结局出现,于是下令说放掉这个牛,但钟的祭祀怎么办呢?王回答说,用羊替代它!

由此引申出来的代罪羔羊理论(Scapegoat theory)作为一种源由已久的政治理论,最早持代罪羔羊理论者认为,某些战争是由政府挑起的,目的是转移民众视线,团结因互相仇视而陷于分裂的民众。

政治实征上,代罪羔羊是一种重要的宣传技巧,例如在第一次世界大战后,犹太人就被纳粹设定成德国经济与政治瓦解的主要原因;另一个例子是在古代中国,女人,尤其美女,被设定成古代中国许多朝代土崩瓦解的主要原因,因此古代中国有红颜祸水之说,而一些古书也不断地流传类似的说法,将一些朝代灭亡的原因归结为女性。如杜预为《左传》做的注里提到说“夏以妹喜,殷以妲己,周以褒姒,三代所由亡也”;东汉的《吴越春秋》也引用伍子胥的话说“臣闻贤士国之宝,美女国之咎:夏亡以妹喜,殷亡以妲己,周亡以褒姒。”;《旧五代史》也提到说“夏之兴也以涂山,及其亡也以妹嬉;商之兴也以简狄,及其亡民以妲己;周之兴也以文母,及其亡也以褒姒”。在工业化社会中,代罪羔羊的情形更为严重,最严重的情况下,所有言论都将会被社会制约,就像政治正确一样。

少数族群被当成代罪羔羊时,由于缺乏抵抗的能力,所以对于少数族群的破坏力更大。代罪羔羊常见的手法,就是将某个团体中极少数个体个别的不道德行为,放大成为整个团体的行为。

在上面的实例中,游戏成了孩子死亡的替罪羊,如果是在九十年代,那么就是《古惑仔》这些港片成了孩子学习失败混社会的替罪羊,而家长却从不反思,这背后的根本原因是什么

显然,真正的替罪羊不是游戏,而是孩子,孩子成了这个问题家庭的替罪羊!

美国家庭心理治疗大师维琴尼亚·萨提尔((Virginia Satir,1916年6月26日-1988年9月10日,是一名来自美国的家族治疗先驱,她原先是一名教师、社会工作者,后开创并发展了属于自己的萨提尔模式(The Satir Model),并运用于家族治疗中。她相信,不论外在条件如何,在这个世界上,没有人是无法做出改变的。她也相信,人类可以实现其所想要实现的,可以更正向、更有效率地运用自己。而这样的信念也促使她去往世界各地开展工作坊,以带去希望、新的观点,以及家族治疗的新取向。)曾说,家庭生活好比冰山,大部分人只看到了十分之一。言外之意就是,家庭环境影响孩子的人格成长!

用系统论的观点看,家庭也是一个系统。在这个系统中,任何成员的行为,都受系统内其他成员的影响:个人的行为影响系统,系统也影响个人的行为。这种系统相关的连锁反应,可导致许多所谓病态的家庭现象;而一个人的病态行为,也常因配合其家庭成员的心理需要而被维持。因此,要改变病态的现象或行为,不能单从治疗个人成员入手,而应以整个家庭系统为其对象,所以,近年来家庭系统治疗在国外发展得很快!而我国在这方面,显然显得很落后!

在这个世界上,每个人都在家庭中生活,不同的个体对家庭的理解也不同。

科克认为,“家庭是每个人的城堡”。

诺贝尔文学奖得主萧伯纳则说:“家是世界上惟一隐藏人类缺点与失败的地方,它同时也蕴藏着甜蜜的爱。”

俄国文学家托尔斯泰曾说:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”

这些对家庭或哲理或诗意的描述,充分体现了家对于个人一生的重大影响。

亲子关系以及父母之间的关系对青少年心理健康有重要影响。父母关系不和谐(如经常争吵、冷战等)容易使青少年产生残缺感、不安全感,从而出现自卑、抑郁、敌意等消极心理特征。反之,良好的夫妻关系可以使孩子有较强的安全感,进而促进其社会适应。

一般来说,在充满生机及和谐的家庭中,每个成员都会有较高的自我价值感;家人之间的沟通是直接、清楚、明确、真诚的;家庭的规则是富有弹性又很人性化的,恰当又可变化的;家庭与社会的联系不是通过畏惧和谴责,而是在选择的基础上建立的,是开放、充满希望的。在这样的家庭中,爱能够自然流动,每个成员都能够感受到爱和付出爱,并将这种爱转化为积极的、爱自己和爱他人的能量。

当然,并不是每个家庭都如此完满,正如我国著名的心理学家李子勋所说:“很难说有一个家庭是完全健康和谐的,这种家庭只存在于概念中或治疗师的浪漫幻想中。每个家庭既存在欢乐、幸福,又存在愤怒、争吵,存在情感背离,存在分裂,存在不平衡……”尽管无法达到完全健康和谐,但是家长们作为家庭的塑造者,有责任和义务努力成为合格的塑造者,从而帮助孩子健康成长。而爱,是塑造健康家庭的灵魂!

比如中国家庭中常见的两种:

第一种:

父母觉得自己给孩子的爱是最无微不至的、最无私的,事无巨细地以爱的名义为孩子操办一切,甚至从小学到高中都要陪着孩子做作业才放心,只要求孩子好好读书。这样的父母常常对孩子说:“我们给了你全部的爱,牺牲了自己的全部时间陪你,你什么都不用操心,只要争气,考出好成绩就可以了。”而结果往往适得其反,孩子的成绩让家长很是失望。这是为什么呢?因为在孩子的世界里,他会认为父母爱的只是学习成绩好的他,他会带着深层的焦虑和内疚感去学习。此外,他的潜意识也会通过让自己的成绩和行为越来越糟糕来证明自己的假设:“看吧,我学习成绩差了,你们就开始数落我、责骂我了,你们并不是真正爱我!”这是真正的爱吗?不是!这只是有条件的、控制性的、令孩子窒息的爱而已!

第二种:

父母经常说自己很爱孩子,却常常以爱的名义伤害孩子,让孩子成为家庭中的“替罪羊”。心理学上有个“踢猫效应”,讲的是一位父亲在工作中被领导骂,回家拿妻子出气,妻子则转过头骂儿子,最后儿子去踢猫。它揭示了一个事实:人在发泄压力、情绪时,并不一定冲着引起我们情绪的人,而是常常将情绪转嫁给那些相对软弱、安全的对象。在一个家庭里,最弱的角色往往就是孩子,于是,他们很可能承受着过多由他人转嫁而来的压力。心理学家说“孩子是家庭的守护神”,这句话的另一个含义是,孩子常常会承受过多的压力和责难,牺牲自己以换取家人的平静。孩子代替家庭成员“受过”,成为家庭的“替罪羊”,成为父母发泄压力的对象。此外,通过责备孩子存在的各种不是,让孩子成为“替罪羊”,父母也就间接避开了本属于自己的责任。家长可能责怪孩子这也“不行”那也“不行”,却未必能够正视:只因自己一贯替孩子包办一切,才剥夺了孩子“行”的机会;家长可能责怪孩子内向、封闭,不与人交往,却未必能够正视:只因自己很少给孩子鼓励和欣赏,总是对孩子的不足太过敏感,才会无形中强化了问题;家长可能责怪孩子学习注意力不集中、成绩下降,却未必能够正视:只因自己给了孩子太多压力,孩子才会因为深层的焦虑和愧疚而无心向学;家长可能责怪孩子暴躁、反叛,却未必能够正视:自己也经常简单粗暴地对待孩子;家长可能责怪孩子不能理解自己的良苦用心,不能替父母着想,却未必能够正视:自己从来没有真正关注过孩子的内在感受……

总结:

当孩子出现问题时,父母不能简单的认为是孩子的问题,也需要反思:是否有着孩子成为父母双方间问题的承担者的原因?孩子是否被无形的拉入了父母的战争中,成为了父母矛盾的牺牲者?如果有着这样的原因,想要改变孩子,父母必须从自身开始改变!

如何改善或改变这种困局,个人的一点浅见:

1,父母要明确什么是给予孩子的真正的爱:确定合理合情的规则,平等(不是居高临下的单方面灌输讲大道理,允许有理有据的辩论),独立(360°无死角的爱会让人窒息,无底线无原则的滥爱也会走向另一个极端。孩子也需要自己的私人空间,只要合法合理),赏罚分明(不是由父母心情也不是由某次考试结果没有达到预期,更不是由孩子因为调皮导致父母丢面子来决定)

2,父母之间的关系改善也有助于孩子的成长:

①,父母之间要互相尊重,树立榜样(就算有什么小矛盾,也不宜显露在孩子面前)

②,父母要适时的陪孩子吃饭,亲子互动,增进家庭氛围,聚少离多或离异或单亲的家庭氛围是很难让孩子拥有完整的爱,往往这种家庭的某一方会因为愧疚而极端弥补所谓的“爱”而陷入两种困境,一种是使孩子承受巨大的心理压力导致人格异化,另一种是引起孩子越来越大的反感,从而寻求于外界的安抚,不外乎早恋,混社会,游戏等!

③,家庭成员之间的教育思想要达成一致!