“妈妈,求求你不要吼我了!”

前段时间,朋友分享给我一条新闻,看完后非常震惊。

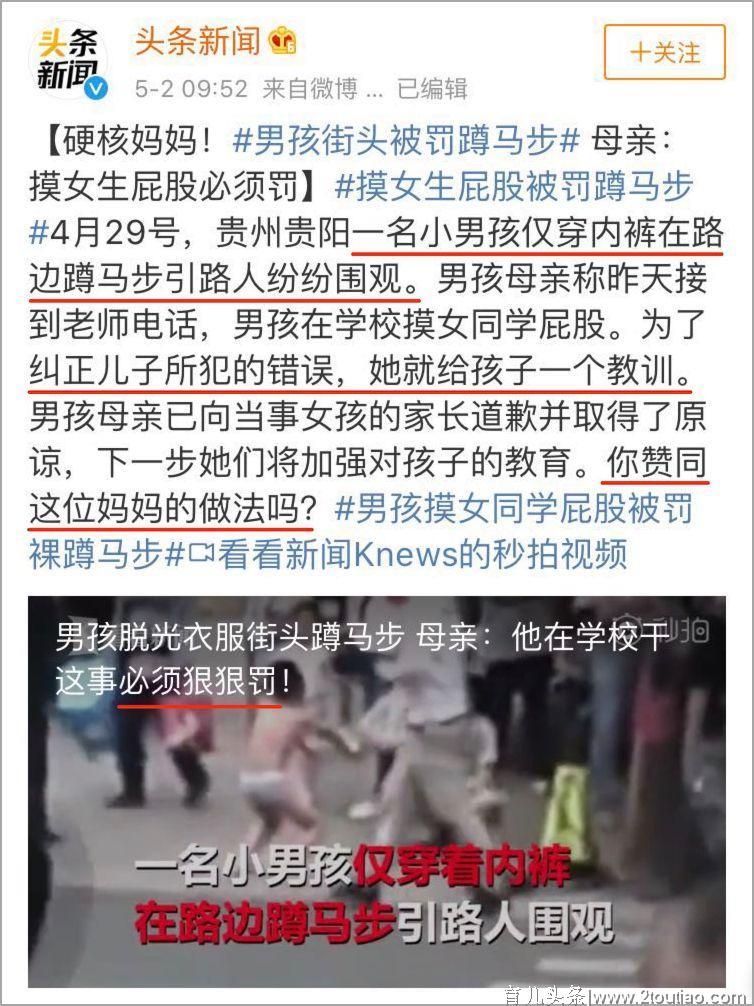

妈妈为了给孩子一个教训,竟然让儿子脱光衣服在大街上扎马步。

大街上人来人往,无数人驻足围观。

孩子全身赤裸,羞愧大哭。

图片来源:@头条新闻

对于父母用近乎“羞辱”的方式让孩子知错,很多人看法不一。

有人说惩罚的好,现在不教育以后迟早会后悔。

也有人说太过激了,会给孩子留下心理阴影。

这种惩罚式的教育方式到底可不可取呢?

其实,家长的想法是是对的,但教育方式是错的。

惩罚式教育虽然会在短时间内起作用,但治标不治本。

因为孩子记住的并不是自己犯的错,而是父母在惩罚他时候可怕的样子和被围观的羞辱感。

在一档综艺节目中,男孩小朱坦言只要自己做的不好,妈妈就会打他。

每每想起起妈妈的严厉,小朱依然心有余悸。

图片来源:@放学别走

严厉的体罚孩子,其实只是父母在单方面的发泄罢了。

等你发泄完情绪,孩子或许已经忘记自己为什么会被惩罚了。

孩子记住的,只是你发怒时的表情和一直停留在孩子脑海里的可怕回忆。

这种可怕的回忆会在孩子的心里停留多久?

答案很可能是一辈子。

演员陈乔恩就曾在节目中透露:

因为在小时候妈妈经常打她,长大后依然难以逃脱被回忆支配的恐慌。

在我周围很多宝妈说,孩子惹她生气有时候真的忍不住要动手。

刚冲好的奶粉被孩子踢翻、不好好吃饭搞得到处都是、喜欢在高处玩差点摔倒……

盛怒之下总喜欢给孩子一巴掌,或者轻轻推一下。

虽然当妈的并没有多么在意,但在孩子眼里,你很可能会成为那个“坏妈妈”。

“好,孩子不能打,那我训他一顿总可以吧”。

很多父母都有这样的误解,认为“让我来教育教育你”的意思就是狠狠地训孩子一顿。

其实真相是,语言暴力比动手打孩子的负面影响有过之而无不及。

昨天晚上,闺蜜小芳对我说,自从有了二宝感觉对大宝很失去了耐心。

早上磨磨唧唧不愿意起床,而她总是控制不住自己的脾气。

妈妈我不想起床,我能不能再睡一会儿?

你是老太太吗!磨磨蹭蹭的,为什么非得让我生气!

即便孩子一直体谅她的暴脾气,她还是觉得孩子就是太不懂事了。

妈妈,你发脾气的时候不漂亮,别发脾气了好吗?

那你就少气我,看看人家隔壁小宁,比你小还比你懂事!

慢慢地,孩子对于妈妈的“教育”不予回应了,小芳以为奏效,于是每天都唠叨几遍。

我急忙告诉她不要这样了,千万不要把孩子的沉默当成听话。

她很可能是被你整“抑郁”了,心情低落,疲于回应。

在教育理论中有一个“踢自动售货机效应”:

如果售货机没有吐出商品,你发怒踢它一脚,它还是不会吐出商品。

就像教育孩子一样,你体罚或者臭骂他一顿,更不会有好的效果。

陶虹曾经在节目中讲过自己的经历:

孩子不小心把牛奶打翻了,她火冒三丈责备孩子“你怎么回事!”

孩子被吓得忘记了哭,睁大眼睛盯着她。

陶虹意识到自己不该发这么大脾气,连忙抱住了孩子。

“我们都是这么过来的,孩子就得吼!”

很多父母喜欢用严厉的惩罚和羞辱教育孩子,错误地觉得这是最直接最有效的方式。

孩子的童年时期是心智成长的重要时期,错误的教育方式只能对孩子造成伤害。

其实很多父母也懂得这个道理,但是脾气一上来就控制不住。

很多妈妈都是这样:忍不住发脾气,事后就后悔。

我的后台每天都会收到这样的“忏悔”:

孩子成绩不好,贪玩

首先想到的就是吼

▽

总是吼孩子的后果是

什么话都不敢说

学会撒谎

▽

大吼大叫就是不平等

孩子永远学不会平等待人

▽

一项对1000名未成年人的调查数据显示:

在家里经常被打骂的孩子,负面的性格特征很明显。

25.7%的孩子“自卑”,有22.1%的孩子“冷酷”,有56.5%的孩子“暴躁”。

在这样的环境下成长的孩子,性格极有可能会发生扭曲。

之前看过一部短片,讲述那些少年犯的童年经历。

他们都有一个共同点,就是总是被父母骂。

丢人、猪头、废物、不让省心、看看别人家的孩子……

每次考试之后,每次犯错之后,每次爸妈不高兴的时候,都会挨骂。

“妈妈从来都没有夸过我,我记得妈妈骂我最多的一句话就是,猪脑子”

这些在父母眼里是家常便饭的脾气,在孩子心里就是尖锐的凶器。

他们的怨气和委屈越积越多,总会在某个时间点得到释放和爆发。

这些孩子就更容易走上违法犯罪的道路。

不管你怎么训斥孩子,你的话语千差万别,但你的情绪改不了。

从刚开始的反抗到后来的沉默,你以为孩子是听进去了,其实他只是伤心了。

惩罚式的教育会有立竿见影的效果,你骂他一顿甚至打他一顿,他肯定在短时间内不敢再犯。

因为孩子怕你,怕挨打,怕挨骂。

但是过了这个劲儿,孩子们有很大的概率犯同样的错误。

所以,让孩子真正认识自己的错误,坚持和善而坚定的正面管教才是正确的教育方式。

在尼尔森的《正面管教》中有这样一个有趣的故事:

妈妈给即将上学的孩子准备了玉米粥做早餐,但孩子看了一眼就嫌弃地说道:

“我不吃这东西,一点都不好吃!”

这时候妈妈们该怎么处理呢?先看看多数妈妈的处理过程:

先是耐心地给孩子解释,为什么早餐做了玉米粥。

然后,妈妈们为了让孩子吃玉米粥开始往碗里加糖、葡萄干、酸奶……

再给孩子讲一遍不吃早餐的危害,顺便说一说妈妈做玉米粥有多不容易。

孩子还不听话,很多父母可能已经忍不住要臭骂孩子一顿甚至动手了。

但懂得正面管教的家长会直接对不吃早餐的孩子说一句话:

“不喜欢吃就去上学吧,我相信你能撑到中午”。

到了中午,孩子饿坏了。

妈妈说:“你真棒,竟然真的撑到了中午,快来吃饭吧”。

妈妈全程没有发脾气,但孩子已经知道不吃早饭难受的是自己这个结果了。

让孩子们认识到错误的严重性,不用家长的臭骂和打击,自己就能做出调整。

这就是正面管教的意义所在。

曾看到过这样一部视频,孩子在学校玩手机被老师发现,然后告诉了家长。

本以为父亲会暴跳如雷,揍孩子一顿,但是他没有。

他一直强调孩子没教好,是自己的错,他没有惩罚孩子,反倒惩罚了自己。

当这位父亲用木棍一下一下打在自己身上的时候,站在旁边的孩子或许已经明白:

我犯了很严重的错误,我以后一定不能辜负爸爸的期望。

在美国还有这样一位父亲,因为孩子在学校欺负同学,他决定让孩子步行上学。

从家到学校足足有8公里的路程,每天他都会开车跟在孩子的后面确保其安全。

有了这次经历,再给孩子一百个胆子,她也不会再欺负同学了。

因为她已经知道:

犯错的代价真的很严重,而且要自己全部承担。

让孩子为自己的行为负责,才是教育的最终目的。

而和善而坚定的正面管教才是正确的手段。

央视纪录片《镜子》有一句特别经典的话:

孩子就是一张白纸,而父母就是作画人,孩子成长成什么样完全看父母怎么教育。

不要总是把期望寄托给孩子,你要知道决定孩子成长环境的是我们自己。

我们要做孩子的守护者,而不是成长道路上绊脚石。

而这一切的基础就是我们努力做更优秀的父母。