孩子内向是性格,不是缺陷也无需改变,逼孩子外向的父母才需改变

“那些喜欢独处,或是乐于自己一个人钻研的孩子,常常被视为局外人,甚至是问题儿童。而且大部分老师都相信,最理想的孩子应该是外向的,甚至是外向的学生能够取得更好的成绩。”

——摘自美国著名作家苏珊·凯恩在TED演讲《内向性格的力量》

不知道什么时候起,内向变成了一个让人心生同情、怜悯甚至责备的词。它被很多人赋予了除腼腆外,更多的含义,如保守、悲观、孤僻、沉默寡言及社交恐惧等。

而很多家长们也都渐渐变得不喜欢或者是担心孩子的内向性格。一位宝妈就给动妈留言,和动妈讨论自家孩子的内向性格。

“4岁的儿子平常喜欢自己玩玩具或者看电视,跟家里人说话还挺好。但是家里来人了就会表现的有点害羞胆小,上了幼儿园小朋友们一起跳舞儿子也不喜欢参与,跟老师说话也少声音小”这位宝妈说,自己很多时候会暗示儿子要勇敢一点,说话声音大一点。但是没有什么作用,儿子还那样。她很担心将来这种性格会挨欺负,会不好跟别人打交道。

动妈虽然能够理解这位宝妈的心情,但是还是和她说了自己的看法——内向没什么不好,内向和外向一样都只是孩子的一种性格,内向的孩子一样的优秀。

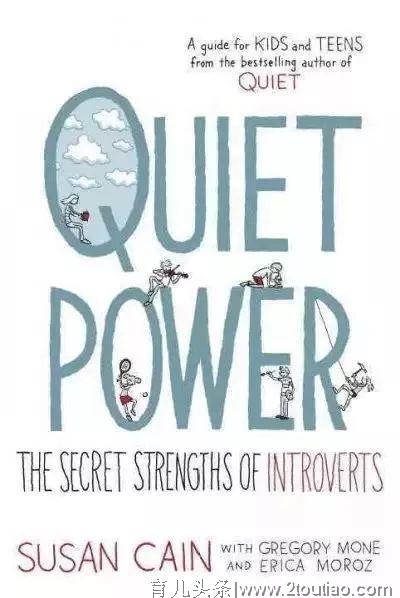

动妈还特意推荐了苏珊·凯恩的《内向性格的力量》给她,希望她能够接受自家孩子的内向性格,能够认识到内向也是一种天赋,能够相信内向的人无需改变,也会有自己精彩的人生。

孩子内向≠孩子没出息

自从开始做育儿类自媒体,接触了很多的家长,大部分的家长都希望自家的孩子外向一些,希望这样可以擅长交际,讨人喜欢,长大后也就会更有出息。而一提起内向,很多家长就会不由自主的将其与胆小、没出息、难当大任、不受欢迎等画上等号。而为了避免内向带来的这些“弊端”,很多家长就会不遗余力地、想尽办法让孩子变得外向。

其实,内向只是一种性格。它和外向一样也有自己的优点。古往今来,许多鼎鼎有名的大人物都是“内向人群”,如企业界的巴菲特、比尔·盖茨;政界的拿破仑、基辛格;科学界和文学界的爱因斯坦、诺贝尔、卡夫卡和尼采等,不胜枚举。

美国著名作家苏珊·凯恩在《安静,内向性格的竞争力》中列举并分析了很多内向的成功人士。

他们安静、稳重、深思熟虑,他们默默地带给了这个世界许多改变。如果他们不幸被强制改变成外向的人,这个世界会少了许多天才,多出许多“病人”。

内向只是孩子的性格,不是孩子的缺陷

杰罗姆·卡根在《盖伦的预言》一书中提出:“婴儿的性情天生就具备基础特质,比如有些孩子天生就不能随心所欲的放松自己,不能随意的开怀大笑。还有些婴儿脾气更坏,更敏感,更难应付,当然也有些婴儿性格温和。”

为此卡根测试了462位婴儿,并进行了长达十几年的追踪研究。

测试很简单:婴儿单独坐在椅子上,他们会听点儿新声音,闻点儿新味道比如酒精味,还有几个从没见过的新奇玩具,在他们眼前晃啊晃…

有的宝宝表现平静放松,甚至对新事物产生兴趣,有的宝宝则手脚蜷缩,极度不安进而大哭了起来。

卡根在视频里说道:

“令我们惊讶和满意的是,我们能够在小孩四个月大的时候透过一个非常简单的行为,预测出这两种气质,他将来是内向的还是外向的。在四个月时表现出手脚蜷缩、极度不安甚至大哭的小朋友之后可能会变得十分安静,通常一到两岁时就会倾向于腼腆和内向,即使在他们长大到18岁,他们的性格还是内向的。这是与生俱来的神经化学特质使得小孩子有这样或那样的表现。”

由此可见,婴儿天生就有自己独特的秉性,这些秉性会影响到她们未来的性格。他或许内向或许外向,虽然后天会受到外界因素的影响,但正如苏珊·凯恩所说:“后来努力可以带我们走得更远,却无法超越基因所划定的框架。”

我们可以发现,内向与外向一样,都是孩子与生俱来的个性特征,就好像人天生就有男女之别一样,无需刻意改变。

内向的孩子有自己的天赋

美国有一项历时30多年,针对社会精英的研究。

研究发现,内向型性格的英才是外向型性格英才的3倍;IQ越高的人,内向型的倾向就越强烈。

而且,内向的孩子在创作,艺术,科研等领域有着外向的孩子们无法比拟的天赋。

“宁静生活的单调与孤寂能启发创意的思维”——这句来自爱因斯坦的名言被其用一生的实际行动所践行着。

爱因斯坦很晚才学会说话,一直到7岁,他也依然是个沉默寡言,不太愿意说话的孩子。

在《爱因斯坦传》里有这样一段描述:“他自始至终都是一个有独立思想的人,他内心沉静,绝不墨守成规,思考不受外界影响,想象力的驱策使他能够从传统的束缚中解放出来,他是个怪人,一个可敬的叛逆者”。

多年以后,当人们问他为何能在1905年提出那么多改变人类认识世界的理论,他谦虚地回答道:“并不是我很聪明,我只是和问题相处得比较久一点而已。”

内向的孩子,思维方式与外向孩子有所不同

之前有一位同事,开玩笑时曾形容他内向的女朋友说:“让她多说两句话能累死人,超级惜字如金!”

那个女孩我们都熟悉,确实是很内向的女孩——刚开始认识的时候,她进行自我介绍时只会说:“大家好,我是L女友,叫QL,大家称呼我LL就好。”然后,就安静的坐在一边听我们聊天,很少会插话。偶尔说的几句话也都特别到位,没有一句啰嗦、多余的话。

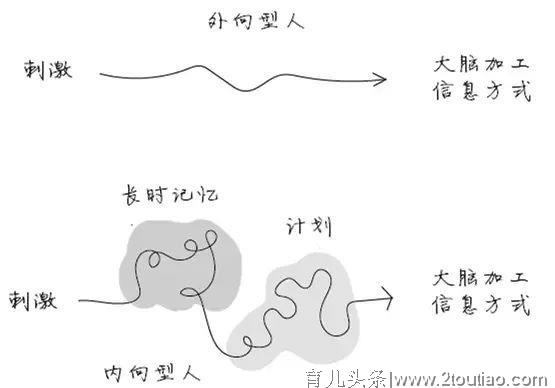

所以,当时听到同事那么说他女友时,动妈为了给他证明“内向和外向一样都是一种性格,只是思维方式不同”特意给他找了插画师Liz Fosslien和Mollie West的关于内向思维方式的漫画。

1、内向型的人脑神经回路通常比较长。当他们加工信息的时候同时,会认真地将自己的感受和想法加入进去。

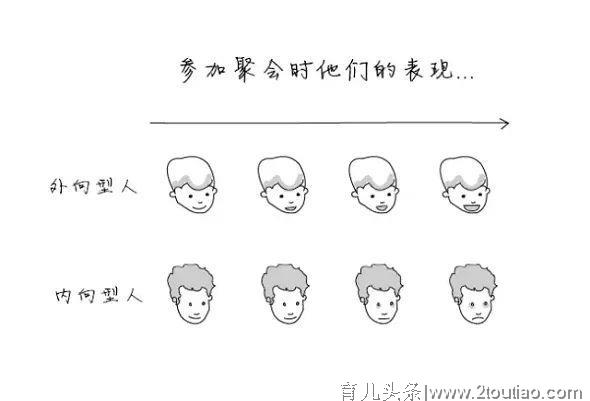

2、内向型的人的唤醒水平比外向型的人低,所以内向型的人更容易被过度刺激。

3、内向型人的大脑是节能型大脑,他们可以通过读书、深度思考、探索内心世界获得满足感和能量。

4、内向型人的大脑很少能通过赌博或者冒险行为获得强烈快感。当他们面对惊喜或者冒险的时候,也没外向型人那么兴奋。

5、内向型的人会观察他们周围的一切事物,并注意到环境中所有引发他们感觉的细节,他们的关注点并不仅仅在某个人身上。

6、内向型人的自我对话其实非常多,他们脑中有很多想法——但是他们不会说出来。

所以,如果家里有内向的孩子,父母最应该、最需要做的不是去强迫孩子变得外向。

接纳和理解内向的孩子

动妈在前面说了很多关于内向不是缺陷,只是一种性格的内容。希望父母们也能正确认识孩子的内向性格,不要觉得内向是坏事,更不要将内向看成一件羞耻的事。

当然,因为内向的孩子更容易活在自己的世界里,不太喜欢与他人交流。所以,父母应该在理解孩子的基础上,多和孩子主动谈心,倾听孩子,及时发现孩子的需求和想法,帮助孩子拥抱更好的自己。

不要给孩子贴“胆小”、“害羞”的标签

之前动妈去一位亲戚家做客,一个6岁的小男孩打声招呼就要回自己房间。他爸爸可能觉得没面子,就叫住了孩子,说:“家里来客人,你打声招呼就走么?太没礼貌了!”然后逼着孩子坐和我们一起坐着。

但事实上,我们这些人聊天,那孩子也只是尴尬的坐在一边低着头,一声不吭。在我们要离开时,孩子也站起来送客,他爸爸看了他一眼,冲我们不好意思笑笑说:“这孩子完蛋一个,太胆小了,来人都不会来点事儿,让你们看笑话了。”

我们都说“孩子小,而且没见过几次,眼生很正常的。”回家路上,动妈满脑子都是那个孩子红着脖子和耳根,低头不语的模样。

其实,给孩子贴标签是家长最容易犯的错误。尤其是当着外人的面,说孩子“完蛋”、“胆小”,是会让孩子产生自卑感的,时间久了,孩子真的会变得“没出息”。

给孩子充足的时间,让其成长

如果孩子真的特别内向,朋友不多,也不用着急。要给孩子留下充足的时间,让他先熟悉环境,找到自我的安全感,然后再开始接受环境和周围的人。

动妈初中时有一个特别内向的朋友,她的内向性格主要是后天的因素造成的,因为她的手指是残疾的。

刚开始注意到她,完全是因为她的安静——课上安静的听课、课间安静的看出,很少与同学们互动。后来,随着时间的流逝,彼此渐渐的熟悉,我发现她很善良、很随和而且很聪明(熟悉后才知道她之所以不喜欢和人交往,是不喜欢被人问手指的问题)。

渐渐的,一些同学也都发现了这一点并开始忽略她的“不一样”,最后和她成为了很好的朋友。

所以,如果你的孩子如果内向,也不要担心他没有朋友。时间一定会赐予他最好、最忠实的朋友的。

动妈寄语:

内向从来不是劣势,它是一个礼物。如果你的孩子因为自己内向的性格而苦恼,你不放告诉他或她“宝贝,这只是一个有天赋的性格”

我是“动妈育儿”:自媒体达人,一名从企业管理职位辞职的宝妈,目前是一名宝宝私人营养师、育儿师和多平台主邀原创作者。写文不易,欢迎大家多多关注和转发。谢谢!