生活已经那么艰难,如何让孩子乐观面对?唯有带领孩子探索内心

我们大人教育孩子时,总会从自己的角度切入。不管是好的、坏的,都会先在自身找原因。所以市面上你会看到很多教家长如何进行情绪管理,如何探索内心独白、如何和孩子沟通的书籍。但其实教育是一个给予和反馈的过程。如果每次出现问题,都只从父母方去反思,不让孩子明白自己的情绪,很难会有一个让双方都满意的结局方案。

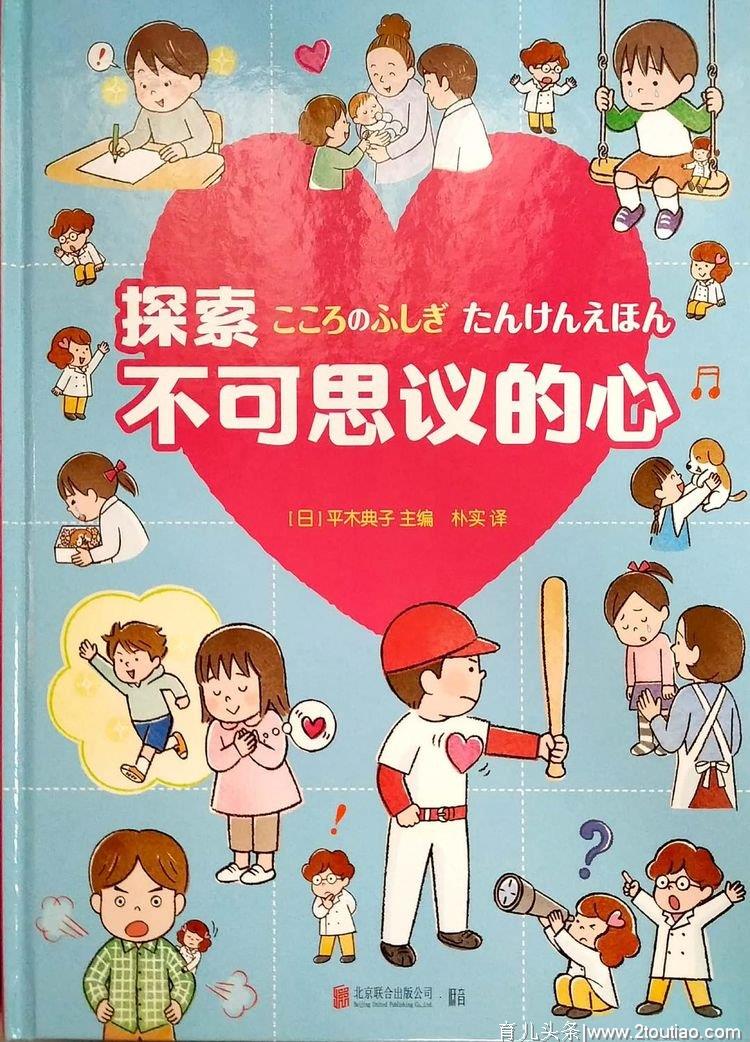

孩子从剪断脐带的那刻起,就以一个单独的个体独立存在。既然独立存在,那么势必会有一些独有的心思想法。但倘若孩子不懂的分辨情绪、表述想法,就很难在步调上和父母保持一致。市面上这方面的书籍太少,更别提学龄前儿童专用的绘本了。机缘巧合拿到了这本《探索不可思议的心》,原以为是给孩子讲一些心灵鸡汤小故事,但看了书后发现大错特错。

这是一本教孩子认识情绪、理解情绪,以及碰到不好情绪时如何处理情绪的启蒙书籍,它更像一本指导孩子情绪管理的绘本。

本书作家是日本心理咨询师——平木典子,她是日本有名的儿童心理咨询师。曾赴美国明尼苏达大学攻读研究生学位,完成了心理咨询专业的硕士。回到日本后,做心理咨询师的同时任教于多所日本国内顶尖大学。她还是《给孩子的表达自己心情的技术》,《图解传达自己心情的技术》,《自我肯定的心》以及《轻松掌握自我肯定》等多本畅销书籍作家。

这本《探索不可思议的心》延续了平木典子,善用浅显易懂的语言表述抽象事物的风格,将一个个抽象的情绪,通过图片和言简意赅的语言,三、两句话立体的表现在孩子面前。并结合多种生活中常见的实例,让孩子阅读书籍的同时能够快速带入,准确理解。

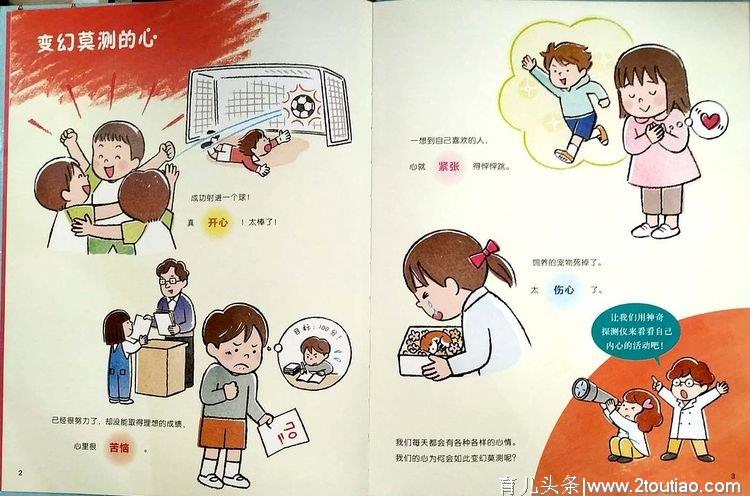

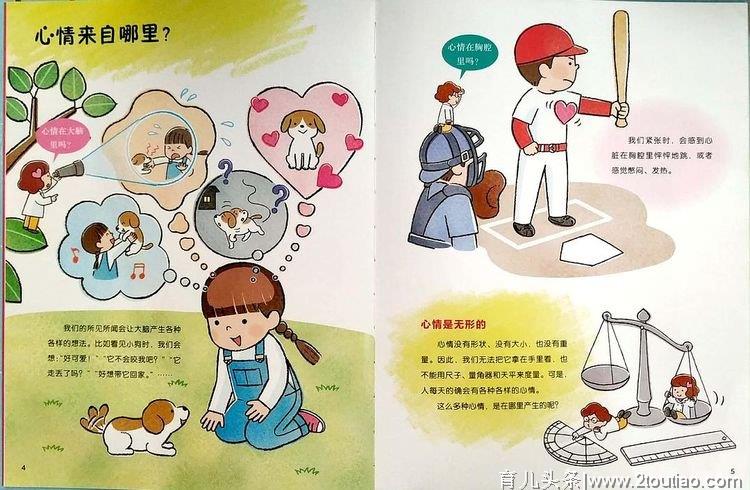

比如,本书一开始就用3W法则告诉孩子,心情是什么样的?心情到底来自于哪里?为什么不同场景我们会有不同的心情?碰到自己无法掌控的心情时,我们该怎么办等4个方面,将心情的来源、表现以及如何处理做了详尽的阐述。

尤其对心情是什么的解释,非常让我受益。孩子情绪管理启蒙,首先要教他们认识自己的情绪。而关于“情绪”这个东西很难用一两句语言描述清楚。尤其像优米这么大的孩子,情绪刚开始萌芽,会让家长很苦恼,到底该如何表述生气,开心,苦恼,伤心这样具体的情绪呢?这本书就给了一个很好的思路——可以利用场景对孩子进行情绪启蒙。

随着孩子逐渐长大,碰到的情绪问题会越来越多,比如和小朋友们吵架了,开玩笑被小朋友误解,被小朋友冷落等等。这个时候如果父母不进行适当的引导,孩子就很容易陷入负面情绪而不可自拔,但父母又不可能无时无刻察觉孩子的情绪,那么让孩子提前了解如何处理这些不良情绪,就是非常有必要的一件事情。

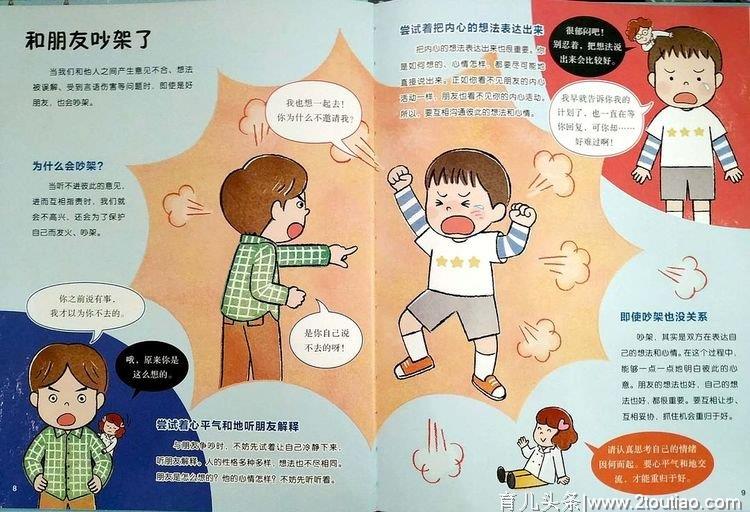

如果孩子告诉你,他和小朋友吵架了,你会怎么引导呢?

大部分父母可能会说,“为什么会吵架?你要和小朋友和睦相处啊,去跟小朋友道个歉吧。”或者“为什么吵架呢?如果不是你的错,那你就不用理他了。”但其实这样一味的让孩子道歉,或纵容孩子特立独行的方法并不是最好的。在《探索不可思议的心》中,是这么引导孩子的:

先告诉孩子人为什么会吵架?每个人都有不同的意见和想法,当我们意见发生碰撞时,就会指责对方导致不高兴,有时甚至为了保护自己还会发火吵架,这是很正常的一件事情。

那么吵架后作为小朋友要怎么做呢?具体有两个方法。首先,把内心的想法表达出来。告诉孩子,“就像你看不见朋友内心一样,朋友也看不见你的内心活动,所以你是如何想的?心情怎么样?感受怎么样,都尝试着告诉朋友。”其次,尝试着心平气和的听朋友解释。告诉孩子“人的性格多种多样,想法也不尽相同。朋友到底是怎么想的?不妨先听听看。”

最后,引导孩子战胜情绪。告诉孩子,即便吵架也没有关系,吵架其实是双方在表达自己的想法和心情,这个过程中可能并不友好,但是只要相互让步,互相妥协,抓住机会就一定能够重归于好。

你看一个小小的和朋友吵架,本书就给出了两种解决方案以及引导步骤。类似这样的例子在书中还有很多,平木典子都会从理论和实践两部分出发,给出解决方案。

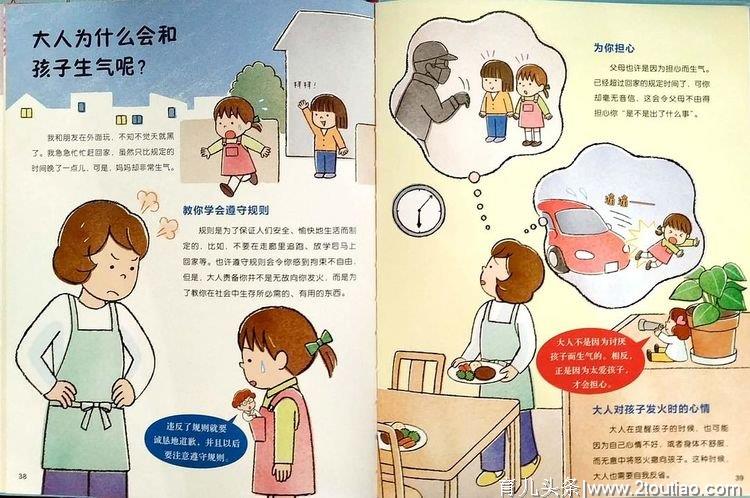

除了告诉孩子和朋友如何相处,本书还告诉孩子面对家长不理解要如何做。

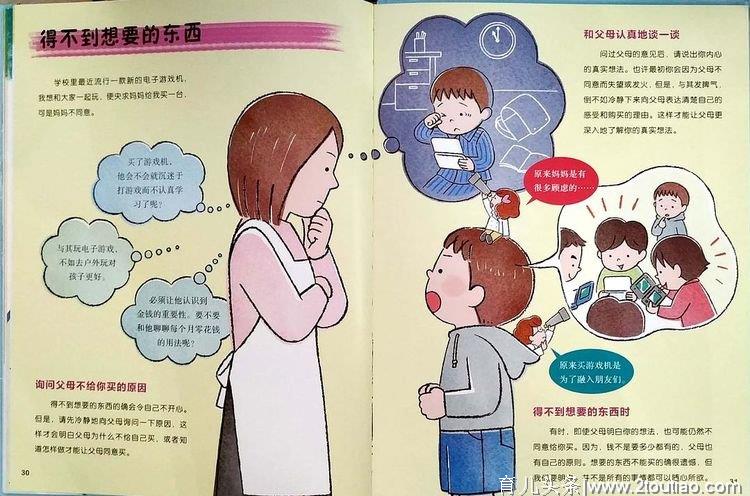

比如,孩子想买一款电子游戏机,但家长不同意。想想我们小时候想买喜欢的东西,家长不同意会怎样呢?一定有过这样的体验吧?“一个小小的游戏机为什么不买给我呢?难道他们不爱我了吗?”小孩子很容易把一件普通的事情上升到父母爱不爱自己的高度,所以这本书是这么引导孩子的。

它告诉孩子,首先要询问父母为什么不给你买。不是无理取闹,不是歇斯底里,而是问问原因,父母为什么不给自己买,或问问怎样才能让父母同意买。

问过父母的意见后,认真的说出自己内心的真实想法,可能会让父母做出让步。也许你买游戏机并不是为了一直玩游戏,而是因为身边好朋友都买了游戏机,你想融入他们。

不仅如此,它还告诫孩子,有时即使父母明白你的想法,也可能仍然不同意买,那是因为钱不是要多少有多少,父母也有自己的原则,有些东西不能买虽然遗憾,但不是所有的事情都可以随心所欲的。你看,有理论有方法的说服,是不是更容易让人信服呢?

除了上面类似的具体方法论。本书还纠正了一些常见的认知误区。

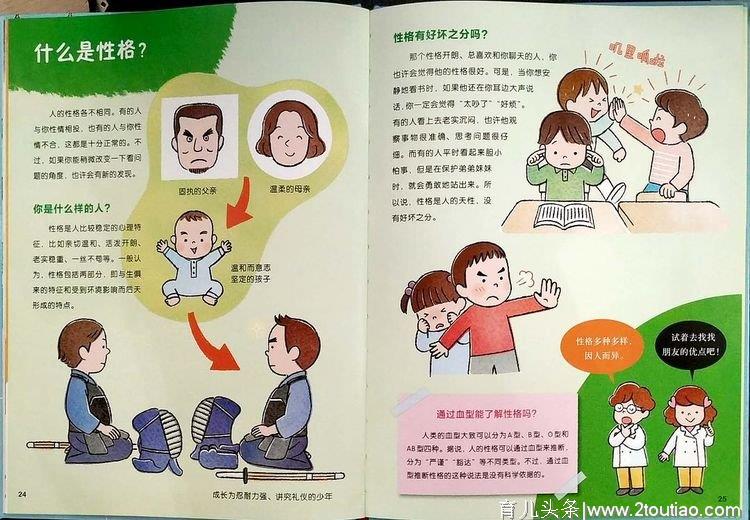

现实生活中,很多父母看着别人家侃侃而谈、性格活泼、外向开朗的孩子都会很羡慕。由于人是群居性动物,所以外向型孩子天生具有优势,这使很多孩子误以为自己性格内向、孤僻是不好的。

但这本书告诉我们,人的性格各不相同,有些人性格开朗,总喜欢和别人聊天,也许你会觉得她的性格很好,可是换个环境,如果你要安静的读书,他还在你耳边大声说话,你一定会觉得他太吵了;有些人看上去老实沉闷,但是,他们观察事物很准确,思考问题很仔细。也就是说,每种性格都有优点和缺点,性格没有好坏之分。所以如果你是性格外向的孩子,不必沾沾自喜。性格内向的孩子,也不必自卑。

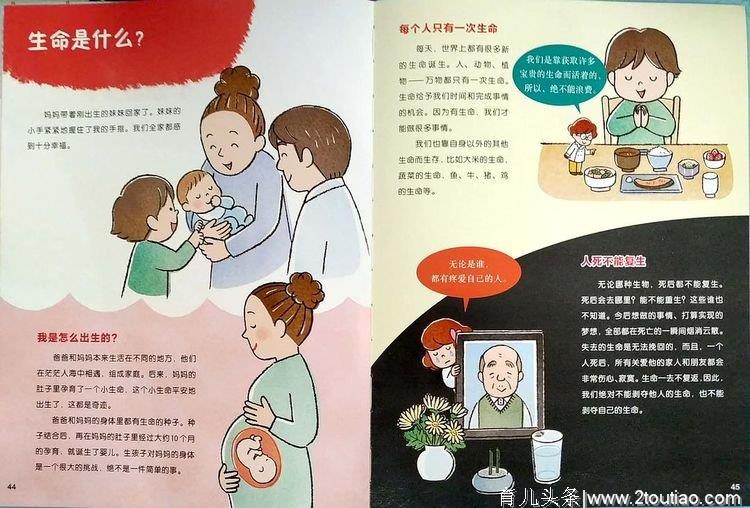

除了这些,本书还有一点让我非常感动,就是最后引出了死亡教育。由于传统文化的影响,身为父母我们很忌讳谈论死亡。但生老病死是自然规律,无法避免。让孩子提前认知死亡,教会孩子们如何面对死亡,如何对待失去 ,用孩子能接受的方式讲述死亡,适当地给他们安全感,孩子才能慢慢接受死亡,学会正视死亡、尊重生命、快乐生活。

总之,不论大人还是孩子,只有直面情绪,才能对情绪释然;只有正视内心,才能看懂内心的独白;也只有凝视生命,才能看懂死亡的意义。