为什么立的规矩总是不管用?如果你是这3类家长,做你孩子太难了

这孩子太不守规矩了,明明之前答应了就买一样东西的,现在又非要两样,不给就躺在地上撒泼哭闹,简直太丢人了。

我家孩子一点都不听话,我说什么他都不放在心上,总是左耳进右耳出,我也都是为他好,他怎么就这么犟呢?

很多家长都有这样的疑惑,都说无规矩不成方圆,我们给孩子定规矩,明明都是为了孩子着想,希望他能养成良好的习惯,可是结果呢?为什么我们给孩子立的规矩总是不管用?

对于世界观还未正式形成的孩子,我非常赞同黑人作家鲍德温的一句话,他说:孩子永远不会乖乖听大人的话,但他们一定会模仿大人。

为什么大人定的规矩对孩子不好使,这三类家长太难了

一、不懂规矩的大人,难以养出懂规矩的孩子

今年5月的时候,有这样一则新闻登上了热门,在北京一家书店里,一个十一二岁的男孩在书店里大声读书,被工作人员阻止会影响其他人看书后,不仅不道歉悔改,还用手指工作人员大骂:他们看什么书啊,他们有什么书可看,你哪知眼睛看到他们在看书,就你管我你信不信我抽你,投诉你。

气焰之嚣张简直没谁了,随后旁边一位疑似男孩母亲的女性不仅不教育男孩,反而对工作人员说:他还是个孩子,你别搭理他,你忙你的。

以“孩子”为由,就可以无视别人地盘上的规矩,这位母亲的做法,不仅自己无视规矩,同时也是在教孩子:只要你是个孩子,你就可以无视规矩。

心理学家科特·派克说:在孩子心目中,父母就像神和上帝,父母处理事情的方式就是宇宙间的至高准则。

也就是说,在孩子小的时候,还没有形成清晰的是非观时,家长的言行举止就是孩子的标杆,孩子对事情的处理原则多数模仿自父母,通过不断的耳濡目染,这些模仿来的都会内化成孩子的性格和习惯,就算孩子长大了,但这儿童早期经受的错误对待造成的性格缺陷,也将伴随孩子一生。

二、守不住规矩的大人,如何要求孩子守规矩

在《妈妈是超人》中,马舒雅的做法让我看到了很多家长的影子,其中有这样一个片段,米娅因为感冒还未痊愈,但是想吃冰淇淋,马舒雅开始时当然不同意,结果米娅就直接躺在地上撒泼打滚,最终马舒雅妥协了,无奈的去给孩子买了冰淇淋。

对于这么好使的伎俩,孩子当然不会只使用一次,无独有偶,一次在菜市场,孩子们刚刚吃完蛋糕又想要吃面包,马舒雅一开始也没同意,可是孩子们自然知道如何能让妈妈妥协,于是又开始了老伎俩,一哭二闹,马舒雅就乖乖的又给了面包。

她的做法让很多家长都很唏嘘,连她自己都说:我应该是个很好妥协的妈妈,只要她哭,我这个坚持就已经到了零下。

没有原则的爱,规矩只是表现在口头上却无法执行,只要有点小伎俩就能让规矩消失,这样的规矩永远不会让孩子真正去信服,去把规矩当一回事,这样的家长,也应该自己从心里就明白,孩子是不会乖乖去守你制定的规矩的。

三、首先破坏规矩的大人,就是告诉孩子别把规矩当真

在某音上看到这样一个小视频,一位妈妈为激励孩子好好学习,鼓励孩子说:如果这次考试能考第一名,就买一个平板电脑给你。

考完试拿到成绩单的那刻,孩子兴高采烈的跟妈妈分享考第一名的喜悦,并要求妈妈兑换诺言,结果妈妈却以平板电脑会影响学习,以后再说为由,拒绝了孩子。

很多父母都有这样的两套标准,觉得孩子小,我就可以说话不算数,答应孩子的事,从来不当回事,就算自己对孩子做出的诺言,最后也总是去敷衍孩子。

自己没有信守承诺时,用“长辈”的身份甩锅,而对孩子立了规矩后,又用“长辈”的身份去压制,必须要求孩子做到。

这样的不对等关系,只会让孩子觉得大人立规矩从来都没什么原则,全凭他们自己意愿,最终孩子面对规矩时也多数执行的不情不愿,甚至在有反抗能力后,无视规矩。

古人云:其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。可见人们从很早前就知道,潜移默化的力量比任何说教更管用,尤其家长对孩子的影响。

家庭教育作为一个孩子接受最早、时间最久、影响最深的教育,家长在日常生活中无时不刻不在对孩子进行无声的教育 ,因此家长面对孩子时需要随时注意自己的言行,尤其面对孩子立规矩时,要言行一致,不要说一样,做的又是另一样,这样只会让孩子迷茫,规矩到底有什么用,自己到底应该怎样做。

那么,我们又该如何让孩子学会并自愿遵守规矩呢?

一、接纳自己真实的孩子,不断重复所建立的规矩

在《正面管教》中,重复被提到的“和善而坚定”的态度前提就是接纳孩子真实的模样,让孩子拥有自己独一无二的性情。

每个孩子都拥有你可能意想不到的能力,而他们的梦想也可能与你的不一致,有时候他们的表现可能让你很失望,但这并不能说明他们很糟糕,而是需要父母制定符合他们性情的规矩,并不断重复。

我们总希望孩子能立马记住并执行规则,比如当跟他说去超市只能买一样东西时,他就能乖乖只选一样东西,而不对其他东西产生兴趣,然而几乎没有哪个孩子是能立马理解这个规矩的意义的,这多半是由于孩子还无法很好进行自律。

而自律的形成并不能只靠外界的强制来形成,更多的是需要父母不断重复的引导,让孩子通过对遵守或违反规则后果的不断体验,才能逐渐学会对自己的行为负责,并真正从内心去学会遵守规矩。

二、把规矩作为日常,而不是单向束缚

很多孩子不愿意遵守规矩,多是因为对他们而言,规矩就像束缚。

我见过很多家庭,家长在追剧、游戏、看直播,却教育孩子读书很重要;

家长在公共场合大声喧哗、乱丢垃圾,却教育孩子要有公德心;

家长总爱跟七姑八婆咬人舌根,却教育孩子要与人为善……

越来越多的事实告诉我们:想要孩子怎么样,重要不是父母能为孩子做多少,而是父母是个怎样的人。

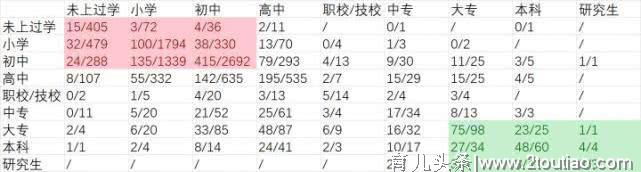

有这样一个研究,根据我国2014年CHIPs数据来观察父母的教育程度和子女教育程度之间的关系,从下图表格中,其中纵轴是父亲教育情况,横轴是母亲教育情况,分母是1980-1994年出生的被调查者总数,分子是该家庭教育背景下考上大学的人数。

结果很容易看出,子女和父母教育水平的关系是存在一个均值回归的,也就是说父母所受教育水平越高,从概率上讲,子女教育水平肯定也是会比较高的。

因此,不管从学习上,还是生活上,如果家长能良好的并坚持执行所定下的规矩,才是让孩子学会遵守规矩最重要的方式,不管对家长还是孩子,养成一言既出驷马难追,不惧怕威逼利诱的品质,孩子自然就能知晓规矩就是规矩,跟眼泪耍赖无关,是坚决不容许破坏的。

三、六岁前必须学会对孩子说不,必须学会规矩

犯罪心理学教授李玫瑾教授说:孩子6岁前规矩立不好,以后就不好管了!

在对孩子的教育问题上,李玫瑾首先强调的第一个问题就是如何让孩子克制任性、学会控制和忍耐,而这最重要的就是要让孩子学会接受“不”。

我们都知道,孩子小的时候最讨厌的就是“不”字,想要什么玩具而不得,就会发脾气。

但是对于6岁以前的孩子,面对家长说“不”,顶多就是在地上打滚,哭,耍赖,这时候合理的训练就显得非常重要,如果这时候家长舍不得训练,事事满足孩子,等孩子长大了,他的要求大人满足不了或者不想满足了,他就想到新的闹法了,比如离家出走,跳楼跳河自杀……

为什么有些孩子做事总是那么极端?因为他们知道父母的爱没有边界,只要自己能坚持对抗下去,他们迟早会妥协,他们不知道什么是死亡,但他们知道这可以用来威胁父母得到自己想要的东西。

李玫瑾说:3岁前的孩子哭,多数是因为他难受,身体或心情不适,但3岁以后哭,多数是具有目的性的,此时的他们已经学会察言观色,知道如何用哭声去控制父母得到自己想要的东西,而这时候也就是训练的重要时机。

那么如何让孩子明白没有道理的发脾气是没有做用的呢?李玫瑾总结了这4不:

不骂,孩子哭的时候正是右脑情绪泛滥的时候,这时候骂除了火上浇油和发泄自己的情绪,对孩子没有任何好处。

不打,同理,打只是增加孩子的皮肉之苦,无法真正让他从心理上接受结果。

不说,哭闹时候的孩子,任何说教都是听不进去的。

不走,抱着或看着孩子,用行动来告诉他,我理解你的心情,但规矩就是规矩,我再爱你,也不能因此坏了规矩,你的哭闹和我要坚决遵守规矩并不冲突,没有道理的发脾气,没有任何作用,你有你发泄情绪的权利,我有我坚决执行规矩的权利。

最后,当孩子情绪稳定下来后,我们可以给孩子创造交流条件,鼓励孩子进行交流,比如说出哭的原因,规矩是否有不合理性,共同商讨更合理的相处模式。

四、提前制定规矩,不要临时起意

既然是规矩,那么在执行前,必须是双方都知晓的。

我见过最不靠谱的父母,就是按自己的情绪来制定规矩,比如原本早上答应孩子因为最近学习态度良好,今天去超市可以买一样玩具,结果在去超市前,孩子因为没有认真吃饭,把衣服地板弄得一团糟,就告诉孩子“因为你不好好吃饭,今天不能买玩具了。”

这种因“学习”而得的玩具却因“吃饭”原因被强制取消了,这样混乱无理的逻辑只会让孩子一脸懵,说好的奖励怎么说没就没了,之前也没说不好好吃饭就不能买玩具啊,原来规矩的制定和取消可以这样随意和任性?

因此,就事论事,不要让自己的情绪让原本制定的规矩乱了套,才能让孩子真正把规矩当成一回事,并能好好执行下去。

结语

杨澜说:别把劲儿都使在孩子身上,如果自己充实、快乐、有责任感、有情绪管理能力,孩子会模仿你的。

都说育人的过程就是育己,在教育孩子时,家长不妨放下焦虑的心态,多审视下自己,足够优秀的自己,自然能成为孩子模仿和学习的榜样。

我是小皮育儿经,育婴师,育有3岁女娃一枚,多平台原创作者,爱学习,爱生活,关注我,让我们一起了解更多孕产、育儿、教育知识,一起成为更好的父母。