那些学习好的孩子基本都是“问题”儿童

孩子的这些行为宝爸宝妈们应该非常熟悉吧:

小手指成了指挥棒,见飞过一只鸟儿,抬手,一指;第一次看到下雨,再来一指。通常过程中还伴随着一声娇憨的“嗯~”,以及渴求答案的眼神。

长到2岁后,他进入了语言爆发期,便切换成“追命连环问”模式:是什么?为什么?如果……怎么办……一连串问题向我们袭来。

这些行为背后其实是同一个内驱力:好奇心。

人们天生具备好奇心,用心理学家Scott Barry Kaufman的话说“好奇心存在于我们的DNA里”。

要知道这是一件非常非常值得庆幸的事情。

还记得吗?我们在

而好奇心的存在,会让大脑喜欢动起来。

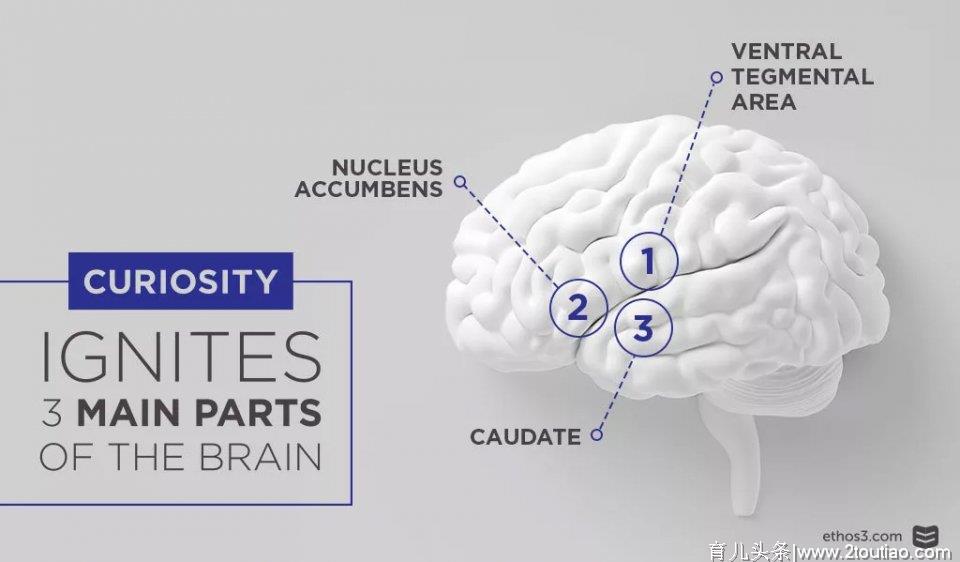

对此美国加州理工学院的一项研究提供了解释:

图源见水印

图源见水印实验中科学家会向大学生提问40个冷门的问题,同时对他们的大脑进行扫描。如果出现对答案好奇的问题时,大学生可以示意,并获取答案。

扫描结果显示,那些激起他们好奇心的问题刺激了大脑中与学习和爱情相关的尾状核,这里密布着传递多巴胺的神经元。

而多巴胺是一种让我们感受到兴奋和快乐的物质。为了获取这个快乐,大脑自然很乐意去思考解决好奇的问题啦。

孩子的好奇心随着时间流失

但不幸的是,好奇心很脆弱。

孩子在入学之初,都是渴求知识的,但是这点火焰很快熄灭,产生了教学上最凶恶最可怕的敌人——对学习的冷淡态度。

——教育家苏霍姆林斯基

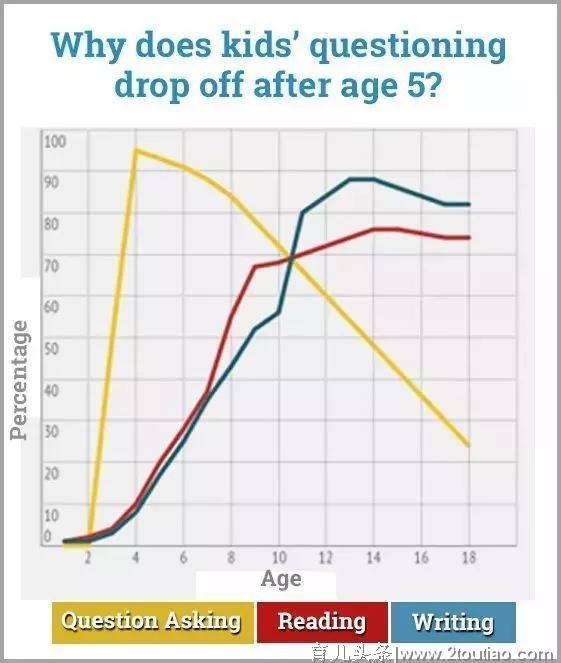

爱提问题是好奇心的一大表现,从这个指标就能看出一二。

哈佛教育学教授保罗·哈里斯按照乔伊纳德之前的研究数据来推算,估计一个孩子在2岁到5岁这段时间一共会问 40000个解释性问题。

转折点来了,教育心理学家苏珊·恩格尔(Susan Engel)表示,好奇心在孩子4岁时便开始衰减。这跟下面这组数据统计基本一致(看黄色的线)。

图源自网络

图源自网络父母做好这3点

“好奇心强的孩子学习更好”不光是直觉,已经有很多研究实验证明了这点:

1、密歇根大学

跟踪调查了6200名幼儿园孩子的长期纵向研究表明:有更高好奇心的孩子在早期学业表现更优秀,而且还能弥补由于家庭条件不同所提供的社会资源引起的学习差距。

2、加州大学神经科学研究中心

研究发现,人们在好奇状态下,大脑负责记忆的海马体区域活动增强,所以记忆更深刻。

3、《Neuron 》杂志上的一项研究

研究表明,好奇心状态下也能帮助我们更好地学习本来觉得无聊的东西。

好奇心如此重要,父母如何尽量保护、增强孩子的好奇心呢?

>>> 回应

他们需要大人做的是充当一个回音壁,帮助他们更进一步去探索他们的思想。

——《如何说孩子才会听;怎么说孩子才肯说》

尽管大多时候孩子的问题在大人看来很傻,比如“我为什么不能飞”;很尴尬,比如“妹妹怎么不站着尿尿”;或者不合时宜,比如在你被工作缠住的时候他还是小嘴叭叭叭问个不停。

但自己生的娃,哭着也要负责的养。

认真地回应孩子的问题,夸奖他的提问,比如“哇偶!这是令人惊讶的好问题,我怎么从没想过?”。

不妨设置一块问题墙,或者问题罐。这样如果当时没时间具体和孩子讨论,就可以先写下放到那里,还能放一些父母好奇的事,分享给孩子。

图源自网络

图源自网络觉得提问被重视的孩子,才能进一步激发好奇心,愿意提出更多问题。

直接给答案并不是最佳选择

我们好奇谜语的答案是什么?正在追的电视剧的结局是什么?但是如果有人直接告诉你答案,虽然好奇的问题解决了,但会觉得没意思。

同样的,除了孩子问的那些事实类问题,比如第一次见榴莲时,指着它问“这是什么”,我们最好能用问题或者行动来引导孩子思考,得到答案。

>>> 提供宽阔的知识面

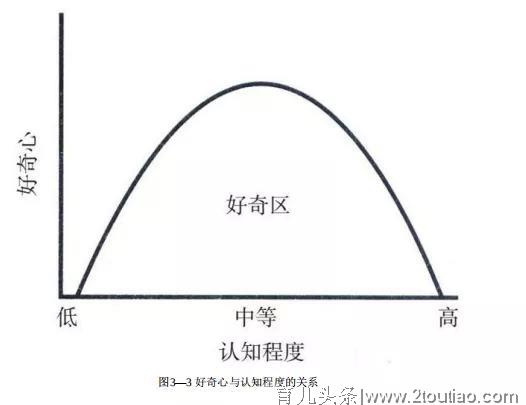

心理学家罗文斯在《好奇心》一说中解释说,好奇心有一个自相矛盾的特征——它既可因理解而产生,又可被未知所激发。

后半句是我们日常所理解的好奇心,当人们遇见不知道的事情时引起的一种想知道的冲动。

但这基于前半句,我们必须先知道一些事。比如,孩子只有知道冬天树会落叶,等他看到郁郁青青的松树后才会好奇“咿~它咋没落叶?”

书中用下图的U型曲线来表现好奇心强度和认知程度的关系:

截取自《好奇心》

截取自《好奇心》所以,我们需要给孩子提供宽阔的知识面,这样孩子的好奇心才能有机会出现,表现得强烈。

好了,今天就先到这里了,不知道这篇“好奇心”的文章,有没有满足你的好奇心呢。