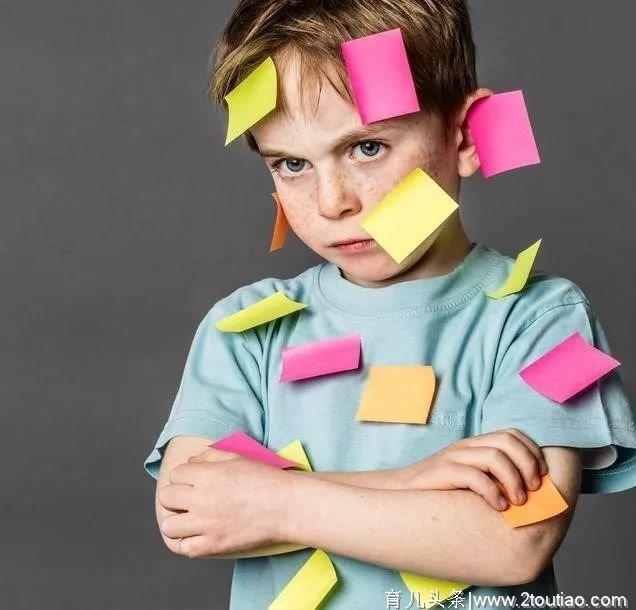

别轻易给孩子贴标签,不给成长设限

在现社会生活,太容易被贴上标签“好看”“天才”“单纯”“狡猾”,当一个人被一种名称贴上标签时,自己的行为渐渐的与所贴的标签内容相一致。无论标签是好是坏,它对一个人的自我认同都有强烈的影响作用。

面对正处于成长阶段的孩子,家长们不要给他们贴上标签,这样很容易让孩子往不好的方向发展。“标签”只是一种表面刻板的印象,假若这些标签在他们身上经常不断被强调,很有成为一种固有标签,潜移默化地影响孩子一辈子。

01

—

孩子会认可自己身上的标签

总能看到有家长当着自己孩子的面给孩子贴标签:

“她真的太淘气了,跑上跑下的,一点儿没有女孩儿的样子”

“孩子手太欠,一出去就摸这摸那的!带着出门真是太麻烦了!这样的孩子养一个就够累的了,二胎想都不想。”

“不主动和大人打招呼,这孩子真没礼貌!”

家长的随口一吐槽,造成的后果就是:淘气的女孩儿会更淘气;“手欠”的孩子会更麻烦;没有礼貌的孩子会更没礼貌。

孩子不爱打招呼就是没有礼貌的表现吗?孩子在三岁成了一种独立意识,不熟悉的人面前不愿意说话。这并不代表孩子没有礼貌,如果你强行给他添加一个“没礼貌”的标签,反而会伤害了他,让他更加排斥与人相处。

在孩子的成长过程中,受到来自家庭和社会评价以及心理暗示的作用非常的大。给孩子贴标签,实际上就是给孩子了一个“专属剧本”,他会按照你的设定去表演,演着演着就成了真。

孩子的年龄越小,对家长的说法越容易认同,他们不能分辨家长说的是不是客观公正的,孩子的独立性是有限的,所以家长不要轻易对孩子下结论,别给孩子乱贴标签,这样很容易让孩子向不好的方向发展。

02

—

撕下标签会很难

新加坡电影《小孩不笨》中的三个孩子被分到差班之后就被贴上了“笨蛋”的标签,父母拼命帮助孩子补习他们不擅长的功课,却忽略了他们的天赋,亲子关系也跌到冰点;教师对待这些“笨蛋”更是放弃培养,但这一切因为新老师的到来而发生改变,在新老师的鼓励下,三人都认识到自己并不比别人差。

给孩子贴上“胆小鬼”、“笨蛋”、“成绩差”这些标签,对孩子来说是一种消极的语言暗示。很多时候给予孩子的“标签”知识父母一时的急躁和吐槽,尽管如此但大部分孩子还是会当真记在心里。给予孩子一个标签很简单,随口一说,但是孩子想要撕下这个标签会非常困难。他要付出很大的努力,克服自身问题和周围环境对自己的评价,做到超出平均水平的地步才有可能把标签撕下。

说了这么多,家长要如何做才能伤害到孩子,还能帮助孩子改正一些自身的小毛病呢?希望下面这些小tips能够帮助到你!

三思而后行

很多时候家长不是故意给孩子贴标签,而是说话时并没有意识到。有时候孩子做错了事,父母口不择言,不妨给自己一点时间冷静一下,组织好语言再开口。别当众指责孩子给孩子贴标签,这样会给孩子一个很不好的心理暗示。

只评价事件,不评价人

不去评价孩子的性格、智力、能力等等,只讨论现阶段的事情。孩子穿衣服穿的不利落,与其吐槽说孩子自理能力差,邋遢不整洁,不如教会孩子做好精细动作,把衣服整理好。

适当时候贴上合适的标签

什么是合适的标签呢?尽量不要给孩子贴上“先天属性”的标签,而是要给孩子贴上“后天属性”的标签,鼓励孩子的成长思维。当孩子专心学习的时候,夸孩子专注力强;当孩子帮助别人时,夸孩子热心善良。聪明的家长懂得在适当的时候给予孩子合适的标签,孩子会自然而然的追求卓越、取得更大进步。

教育要顺应孩子天性发展,早早的给他贴上了标签,无形中给他们的人生设了限。每个孩子都有无限种可能,不要把孩子固定在某个标签中,撕掉在孩子身上的标签,给他更多的成长机会。