百万育儿博主“虐女”遭全网炮轰:粥悦悦,你不配三胎

-第103篇好文-

杀鸡儆猴、一箭三雕、心狠手辣……如果真的把孩子当成一个独立的个体,这些词就不应该出现在育儿生活里。

所长

1网红博主粥悦悦恐怕怎么都不会想到,自己因为一条微博,在2019年最后一天被数百万网友围观甚至抨击。

这个三娃妈妈在微博上坐拥150多万粉丝,曾经是众人眼中的“育儿达人”,这次“翻车”却来得非常突然。

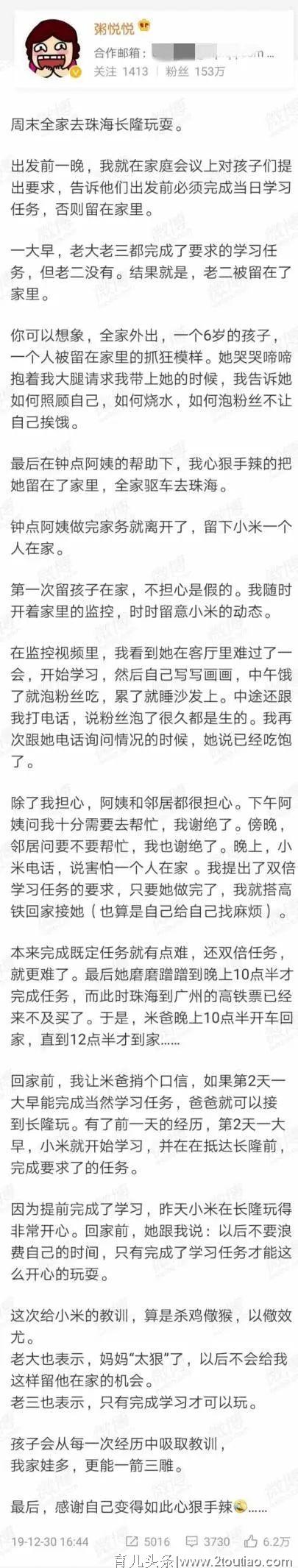

12月29日,她以回顾的口吻讲述了自己如何“惩罚”孩子的经过。▼

(此为微博原文,上下滑动查看)

因为她的二女儿没有完成预先布置的学习任务,于是,这个6岁的孩子被剥夺了和全家一起去长隆玩的权利,被单独留在家中。

一大早,博主和老公带着老大、老三准备出门时,任凭孩子如何哭哭啼啼地抓狂、哀求,她都不为所动,还不忘用调侃的语气回忆着老二当时的狼狈。

而小女孩留在家的时间里,除了一开始有做家务的钟点工阿姨陪伴,大部分时间都是一人独处。

更让网友们不能理解的是,这个被单独留在家的孩子,甚至没有现成的食物。唯一能吃的,只有临行前妈妈留下的没有泡发的粉丝。

“心大”的博主本人,还在临行前特地教孩子“烧开水”。

除了通过监控摄像头和电话来获取孩子信息,她拒绝了钟点工和邻居帮忙看护的提议,就这么让女儿在家待到了深夜十二点半。

一直到博主老公赶回家,女儿才终于从一个人在家的境况中摆脱出来。

当然,故事的后半段,粥悦悦还提到了,自己与女儿协商,让对方同意“双倍完成学习任务就能一起玩”的约定,并成功实现了对另外两个娃“杀鸡儆猴”的作用。

整件事的回忆,以她一句“感谢自己变得如此心狠手辣”告终。

看到这里,网友们几乎清一色地站到了她的反面,只看评论就能感受到他们的愤怒:

“这对孩子而言就是抛弃!”▼

“幸亏孩子没发生什么事,发生了你后悔都来不及!”▼

著名医师张思莱也忍不住评论道:“自认为自己教育孩子做的不错,实际上大错特错。不要忘记你留在家里的孩子才6岁啊!”▼

其实围观粥悦悦的育儿日常,能明白她当时她为何采取这种狠心的教育方法。

粥悦悦目前养育着3个孩子,对于一位妈妈来说每天都可能是鸡飞狗跳的生活,一个孩子已经精疲力竭,更何况是3个孩子?而她的日常漫画也揭示了她目前的生活状态“原地炸毛”。

在生三胎之前,自己也曾是个耐心十足的妈妈,面对孩子的不配合会想方设法的寻找合理的教育方式。

但生三胎之后,她发现简单粗暴地指令能更好地控制三个孩子,所以她要求孩子“做任务”、“打卡”、“惩奖”……

而自己也间接承认,自己是个冷酷无情的妈妈。

博主的所作所为,无论是从孩子的安全还是心理感受来看,都存在着巨大漏洞。

一方面,太多悲剧告诉我们,一个年仅6岁的孩子单独留在家中,安全隐患简直让人不可想象,烫伤、触电、离家走失、坠楼……任何一项发生,对这个家来说都无异于灭顶之灾。

另一方面,用这种剥夺家庭活动参与权的方式去惩罚孩子,也许已经给孩子留下了深深的心理阴影。

博主自以为“心狠手辣”的惩罚教育,并没有她想象得那么有效。

虽然博主已经把微博删除了,但关于这件事的讨论,却给很多家长都敲醒了警钟。

多少孩子,毁在了爸妈们自以为是的“惩罚”上。

2你以为的“长记性”

其实却是童年阴影

前不久,上海火车站的一幕,同样引发了巨大争议。

凌晨3点半,一个10岁男孩被父亲送到火车站,父亲留下了一个碗让孩子跪着“讨饭”,然后扬长而去。

当民警发现孩子时,衣衫单薄的男孩已经冻得瑟瑟发抖。在男孩的叙述中,民警才知道,之所以被留在火车站乞讨,是因为没做作业被父亲惩罚。

在旁人看来,父亲暴怒之下惩罚儿子的心情可以理解,但这种激情下“让孩子讨饭”的冲动型惩罚,却已经不知不觉中伤害了孩子。

对孩子来说,变味的惩罚,本质上是一种抛弃,一种恐吓。

遗憾的是,生活中喜欢用抛弃和恐吓作为惩罚手段的父母,不在少数。

在孩子犯错前,他们用言语恐吓孩子:“你再不好好学,妈妈就不要你了”、“你再犯这种错误,我把你送到警察局去。”

而在孩子犯错后,他们往往难以抑制心中的怒火,要么体罚,要么用其他极端方式“让孩子长记性”。

记得曾经看过一则新闻。

云南一个小男孩因为被怀疑偷拿了两千元钱,被亲妈“游街示众”。

视频中,小男孩被一根绳绑在摩托车尾部,一开始踉踉跄跄,摔了一跤后,直接被拖行了一段距离。当妈妈停下摩托车时,小男孩虽然没受什么伤,但已经哭得面目全非。

父母原本应该是孩子最信任的人,却用这种击溃孩子自尊和安全感的方式,亲手给他们的童年蒙上了阴影。

惩罚之后,孩子们记住的,也许并不是所谓的大道理,而是以为自己被抛弃的那种绝望,和被“当众处刑”的难堪。

美国育儿专家艾尔菲·科恩在《无条件养育》中,把这种所谓的“教育”称为“爱的撤回”。在她看来,“这种暂时的情感抛弃,不是体罚,而是比体罚更冰冷的惩罚。”

这种超过合理尺度的惩罚,只会让年幼的孩子觉得,自己是不被爱的,不被接纳的,自己一旦表现得不好,就会被抛弃。

长此以往,孩子就会频繁处在被抛弃的恐惧和焦虑之中,哪怕是长大成人以后,也难以摆脱这种负面情绪的困扰。

不合适的惩罚,在任何时候都不是爱,而是祸害。

3

3不妖魔化惩罚,提倡合理地惩罚

那么,孩子犯错之后,爸妈能不能惩罚孩子呢?

其实,我们并不需要片面地理解“惩罚”,与其妖魔化“惩罚”这件事,不如从根本上让惩罚变成教育。

合理的惩罚,能让孩子懂得敬畏规则,为自己的行为负责。

而要想让“惩罚”摆脱情绪化、极端化的现状,走向“成全”和“教育”,爸妈们不妨从以下三点入手,改变自己对惩罚的认知。

01惩罚应该是“自然后果”儿童教育学家塞尔玛·弗雷伯格在《魔法岁月》中提到:

“惩罚包含一个基本的原则:惩罚,不是、也不应该是教育者对孩子的报复或反击。如果这种惩罚是为了教育孩子,那这个惩罚必须是因为孩子的不当行为而导致的合理的、必然的后果。”

这就意味着,爸妈们在决定惩罚措施时,既不能“一刀切”,全用没收零食、不准玩电脑等措施来应付,也不能过分严厉,让孩子陷入被惩罚的痛苦中。

闺蜜常和我抱怨,说儿子做事毛毛躁躁的,为了磨磨他的性子,每次她都会让儿子做一百道口算题,美其名曰“学习惩罚两不误”。

其实,这种做法恰恰违背了“自然后果”原则。

做事毛躁、求快不求质,这也许是性格使然,用做口算题来“惩罚”,反而会让孩子下意识地把学习和惩罚联系到一起,形成“负面强化”。

这样惩罚的效果,往往是事倍而功半,白白激发了孩子的逆反和厌学心理。

02孩子有权利了解自己被罚的原因对爸妈来说,惩罚孩子的本意更多的是希望让他们学到东西。这就需要让孩子明确,自己是因为什么被惩罚。

《庆余年》里有这样一幕,郭麒麟扮演的范思辙跪在门前,旁人问他为何被罚跪,他哭丧着脸说:“肯定是我惹爹爹不高兴了。爹让我跪,我就跪吧。”

他显然并不知道自己为什么被罚,只是出于对家长权威的恐惧,和以往被惩罚的经验,下意识地选择服从。

博主粥悦悦惩罚女儿的方式与电视剧如出一辙。

对一个6岁的孩子来说,她的认知能力显然还不足以让她认识到,“没完成学习任务”和 “不能参加全家出游”之间有什么必然联系。

她所谓的“接受惩罚”,只是一个还没有反对能力的个体无奈之下的屈从。

对小女孩来说,第二天她也许的确玩得很开心,却也在心理烙下了“一个人在家待到半夜”的阴影。

03惩罚与爱并不矛盾为人父母,我们最需要让孩子知道的是:哪怕你犯错,被惩罚,但爸爸妈妈依然爱你。

看过一则新闻。武汉有个小男孩,经常喜欢把自家楼里电梯的所有楼层都按一遍,经邻居和物业调取监控,才发现电梯迟迟不来的原因是他在恶作剧。

被发现后,他的家长感到很抱歉,让孩子专门写了检讨书张贴在电梯里。

让人意外的是,一起被贴起来的,还有他爸爸的检讨书,上面写着:“爸爸没把你教育好,也有责任,我们一起写。”

这位父亲的做法很值得欣赏,既能狠得下心让惩罚孩子,也不忘和儿子一起分担写检讨书的尴尬。

有爱但不是溺爱,有罚但不是胡乱责罚,才能最大程度发挥“惩罚教育”的作用。

4教育意味着一棵树摇动另一棵树

古人云:不以规矩,不能成方圆。

每个孩子在成长过程中都会犯错,所谓长大,就是一个不断试错的过程。

如果家长一味地维护、溺爱孩子,毫无惩罚措施,那么只会培养出无法无天的“熊孩子”。

但是,过度的惩罚,不仅不能起到教育的作用,还会把孩子越推越远。

真正合理的惩罚,是在不伤害孩子的前提下,用最小的试错成本,为孩子的成长扫除障碍。

可怜天下父母心,选择惩罚,也许就是选择了一门最难把握尺度的学问。

有人说,教育意味着一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。

“惩罚教育”同样如此。

爸妈们,请一定记住,惩罚的出发点永远是爱,你惩罚孩子的目的,不是为了放任自己,而是“让孩子受益”。

每个孩子都是一颗种子,在他们破土而出、奋力生长的过程中,请多一点耐心,一起等待花开。

● End ●

所长互动

所长互动你怎么看待粥悦悦这次的教育做法?