该不该打孩子?可能你一直都误会了

该不该“打”孩子,不能简单的从“打”本身定论,而是要让孩子明白:爸爸妈妈的爱,无条件,但有原则。

----少儿守护人

1自从有了孩子,脾气急的都抓狂了,佛系的也都转性了。

面对状况百出的孩子,有时候不论如何默念“我生的”,都压不住心中那个怂恿你的声音:“打一顿!”

可是动手之后,不少家长又会陷入懊恼和自责。孩子是自己的,要是有办法谁会舍得打呢?

于是,“打”过孩子的我们,陷入了“压制-失控-自责-再压制-再失控-再自责”的恶性循环……

为什么近些年来,越来越多的专家站队“不要打孩子”?

因为“家暴儿童”“过度体罚”的现象似乎越来越多,而这种行为,确实会给孩子带来不良影响。

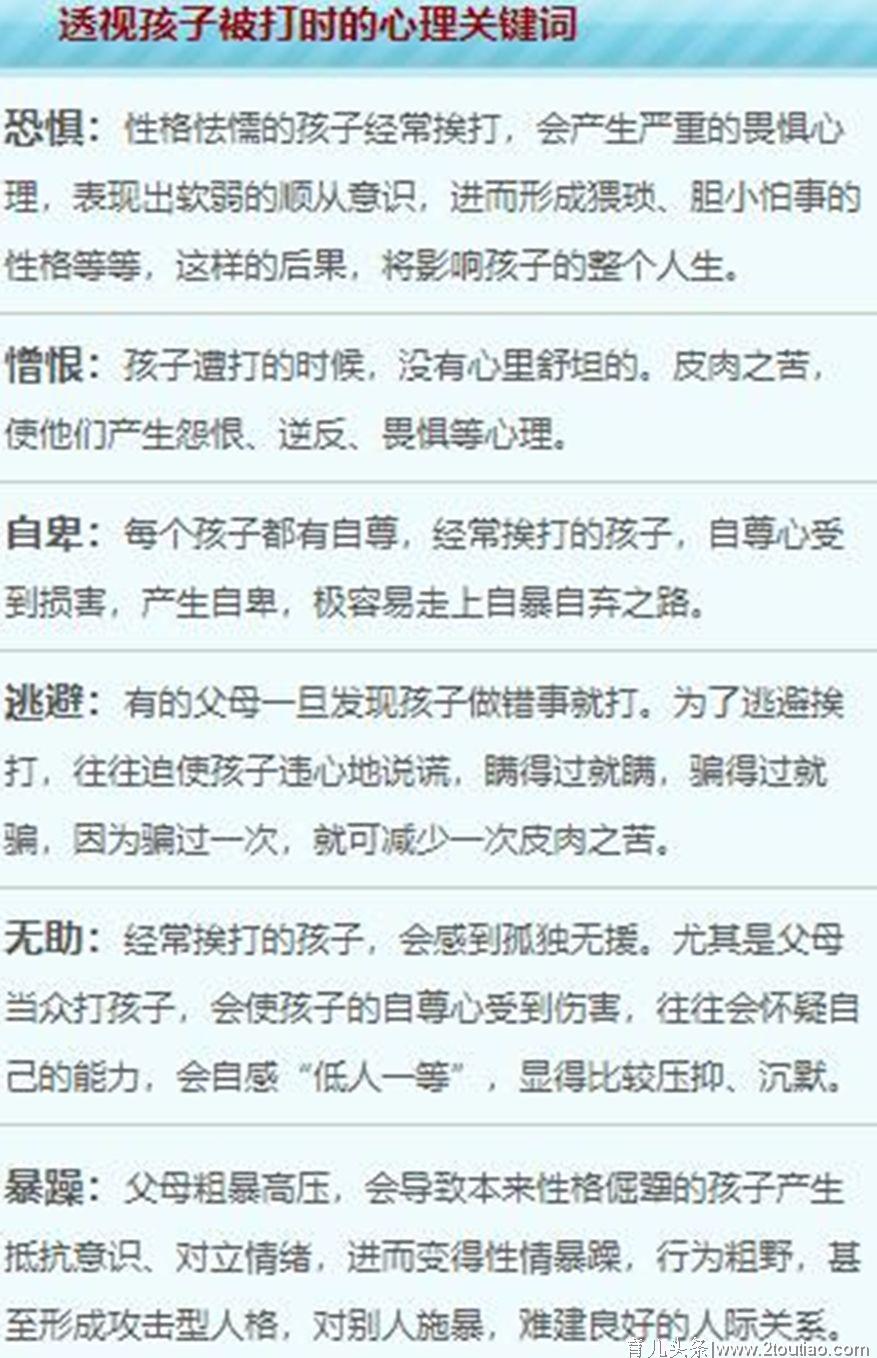

曾经看过一个“不要打孩子”的专栏,里面有一组孩子被打时的心理关键词:

其中有几个词语很值得关注:经常、一旦……就、当众、高压。

试想一下,如果有人经常当众对待我们施压,即便不动手,只是语言攻击,我们是否会出现恐惧、憎恨、自卑、逃避、无助、暴躁的心理反应?

是的,我们会的。

专家之所以呼吁不要打孩子,正是因为如今的“打”,常常是家长情绪失控、不尊重孩子、不关注孩子心理时的不当发泄。

我对你好,我就能打你

你错了我就打你

你犯规了我就打你

……

这些打,都是自私的打、泄愤的打、无厘头的打,是会伤到孩子的打。

2

中国的传统教育中,先生有戒尺,家中有家法。

戒尺、家法都有它的“使用说明”,属于有言在先的惩戒。所以,多数人会觉得执行起来有理有度(如同国法)。如今,我们常号召学习国外先进的教育理念,认为不打不骂、没有惩戒才是好的教育方式,其实很多人都不知道,英国的好学校规矩也是很严的。

英国议院曾通过一条法规:“允许教师在历经劝告无效的情况下,采取包括身体接触在内的必要手段,迫使不遵守纪律的学生遵守纪律”。没错,换句话说就是:老师可以适当地揍孩子。至于教育排名亚洲第一的新加坡,中小学教室后面的墙上,也经常会悬着一把戒尺。据说是孩子表现不好,按规定打三下,但只许打手心,不许打手背,而且必须是两个老师同时在场的时候才允许执行。其实,“打孩子”作为犯错时的一种惩戒,并无巨大的杀伤力。但一定不要经常性、零容忍、当众、高压地打孩子。因为上述情境中,我们已变成情绪的奴隶,被它控制着用“报复”去伤害孩子。

英国议院曾通过一条法规:“允许教师在历经劝告无效的情况下,采取包括身体接触在内的必要手段,迫使不遵守纪律的学生遵守纪律”。没错,换句话说就是:老师可以适当地揍孩子。至于教育排名亚洲第一的新加坡,中小学教室后面的墙上,也经常会悬着一把戒尺。据说是孩子表现不好,按规定打三下,但只许打手心,不许打手背,而且必须是两个老师同时在场的时候才允许执行。其实,“打孩子”作为犯错时的一种惩戒,并无巨大的杀伤力。但一定不要经常性、零容忍、当众、高压地打孩子。因为上述情境中,我们已变成情绪的奴隶,被它控制着用“报复”去伤害孩子。

当我们忍不住时,不妨这样做:

对孩子怒吼一声:“我生气啦,我要打人啦!”这既是对孩子不当行为的提醒,也是对自己冲动情绪的缓冲。说出事先制定好的罚则:“按规定,你将会受到……”这个罚则就是你们的家法,要注意提前制定,因为关乎人格底线,不要定过多限制行为的细节。请家长们拿出你的“戒尺”,高举轻落。