孩子不听话家长怒撕作业本,小心你的后果教育,让孩子变“乖”!

典型的中国父母,都有这样一个共同点,希望孩子听话。

而方式有两种,一种是打温情牌,让孩子愧疚自愿听话,另一种则是使用暴力,让孩子屈服听话。

自从升级当了妈,跟朋友聊天最多的就是家长里短,经常听到有人对着孩子说:“现在你知道后果了吧,看你下次还敢不敢这样做。”

看起来这是一个孩子犯错后,家长让孩子自己承担后果正常的做法,毕竟让孩子自己尝试到后果后,孩子下次做事前就可能有所顾忌,考虑的更全面,但事实真的如此吗?

有多少家长将暴力作为后果法

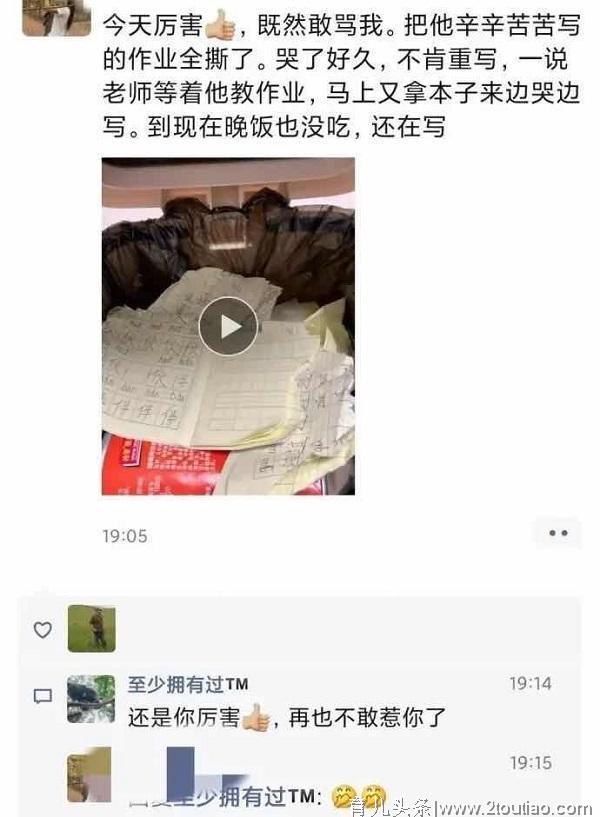

近日的时候看到一个让我很气愤的事,一位家长因为孩子骂了自己,将孩子辛辛苦苦写的作业全撕了,还拍照发朋友圈并这样配文:今天厉害,既然敢骂我,把他辛辛苦苦写的作业全撕了,哭了好久,不肯重写,一说老师等着他交作业,马上又拿本子来边哭边写,到现在晚饭也没吃,还在写。

这是后果法吗?我莫名感到一阵冷汗袭来,这样的情节怎么似曾相识?我稍做回忆了下,果然。

2019年12月12日,东京地方法院公开审理了一起日本全国高度关注的特殊案件,76岁前高官在家中用菜刀杀死自己44岁的长子,只因儿子嫌附近小学太吵闹,在社交媒体发文“运动会的噪声太吵了,我要杀这帮小学生。”联想到儿子家暴的品行,父亲最终只能下手,事后表示“没有其他选择”。

多大的隔阂才能让一家人如此相互不待见,甚至上升到暴力行为?

从儿子熊泽英一郎的自述中我们大概可得知一二,他在回想自己中学生活的经历时,说:“我觉得父母对我的教育方式是错的,如果我考试考不好,他们就会当着我的面摔碎我最心爱的玩具和塑料模型,以此作为惩罚。这种恐惧一直持续到我读完高一,有一次我跟父母发生了激烈的争吵,最终我赢了,从此以后,我的性格慢慢发生了扭曲。”

随着让孩子自己尝后果自己知错的方式推广,很多家长对这招都表示很好使,但是开卷考也不免有人得0分,比如某些不懂得区分直接后果和消极后果的家长。

直接后果指的是约定的事没做完,就导致了必然会出现得结果,比如不吃饭会饿,不早起会迟到。

但因孩子骂自己就撕作业本,因考试没考好就砸玩具,这类就是消极后果,两者之间没有必然逻辑关系,这样的教育只会让孩子感受到家长的负面情绪,并学会用暴力沟通的方法对待他人。

这样的消极后果法不是教育,只是单纯一方的泄愤。

用错“后果法”,后果很严重

纵观我们周边,我发现不少父母都喜欢用消极后果来对待孩子,因为这样能发泄自己的情绪,给自己带来快感,另一方面又能给孩子教训,让他听话。

什么是消极后果?就是家长用一种负面的态度来对待不遵守规则的孩子的一种惩罚,进而导致孩子产生负面的影响,引发抗拒。

可是这样的“后果法”真的有用吗?结果其实很显而易见。

- 一、让孩子变得更“机灵”,犯错不先想办法弥补,而是先选择掩盖

美国儿童教育家吉诺特说过这样一段话:惩罚不能阻止不良行为,它只能使罪犯在犯罪时变的更小心,更加巧妙地掩饰罪行,更有技巧而不被察觉。孩子遭受惩罚时,他会暗下决心以后要小心,而不是要诚实和负责。

所以,很多家长总是自豪的称自己打”棍棒教育法“是行之有效的,其实更多时候都是自欺欺人,不是孩子一打就听话了,而是孩子被打后知道了如何更好的掩饰自己,不被发现,更会耍小聪明了。

- 二、让孩子陷入消极,童年习得性无助感伴随至成年

习得性无助是指因重复失败或惩罚而造成的听人摆布的行为,是一种对现实无望和无可奈何的行为和心理状态。

就像那些无力反抗的孩子,在被家长进行暴力对待时,会陷入一种无助感,因为知道肯定又要被打了,而在这接下来等待被打的这段时间里,他们的内心都是绝望、紧张、焦虑但是又什么都不会去做,知道自己无力改变这种结局。

这种因童年的习得性无助感会让孩子成年后,面对挫折和失败也不会去争取和改变,而是”就这样吧,随便了”,就像那句俗话“死猪不怕开水烫”。

- 三、让孩子叛逆期延迟,威胁亲子关系

正常情况下,每个孩子都是“叛逆”的,因为他们探索世界的角度跟我们成人不同,而每个青春期的孩子更是会出现叛逆的行为,但这是他们脱离父母及重要亲人的依赖,走向独立自己的过程。

而从小“叛逆”被压抑和控制的孩子,在无力反抗的时间里,都会表现得乖顺和听话,一旦有了能力和条件,比如有了足够的力气,有了足够的自由,就像到了高一长得跟父母一般人高马大得熊泽英一郎一般,在有能力对抗时开始疯狂报复。

他们是现在才开始出现叛逆的吗?不,只是他们现在才有了叛逆的资格和能力。

面对孩子犯错,《你是孩子最好的玩具》一书的作者金伯利·布雷恩提出了“情感引导”式教育,他也是世界上最早提出这个概念的儿童教育专家。

情感引导有哪些积极作用?- 一、帮助孩子管理自己的情绪,提高情商

“情感引导”的定义就是向孩子传授情感规则,让他们知道如何辨认情感并以恰当的方式来表达,而其中第一步,就是在孩子表现出情绪的时候,准确的教会他这种情绪叫什么。

跟孩子理性的沟通而不是粗暴指责,能让孩子更明白控制情绪能让问题得到更好的解决,也能让孩子在对自己的行为进行控制,而减少乱发脾气、过激行为的现象。

- 二、帮助孩子提高语言表达能力

年幼的孩子普遍上情感表达的词汇有限,无能力解决的事情加上无法表达的情绪,让很多孩子都显得急躁,脾气急。

而在孩子成长过程中,家长的言行就是孩子的榜样,如果家长能用“情感引导”及时跟孩子进行沟通,孩子自然也会潜移默化学着用合适的词汇表达自己的糟糕情绪,从而帮助锻炼语言表达能力。

- 三、让孩子学会尊重他人,提高社交能力

在社交场合中,那些在交流中照顾他人情绪的人总是更受大家欢迎,而“情感引导”就是让孩子从小就能被得到尊重,并有机会自由表达。

轻松愉悦而又理性的家庭沟通方式,能让孩子学会更多交流技巧,哪怕进入社会,也能更自如的进行社交。

那么在生活中,我们该如何对孩子进行情感引导呢?- 一、提前告知孩子规则或后果

布雷恩把这关键的一步叫做“播下种子”,也就是说在事前提前把能做的不能做的,可能会导致的哪些后果明确告诉孩子。

比如孩子赖床时,告知孩子会导致上学迟到;孩子不刷牙给他看蛀牙的照片,告诉他这就是后果;告诉孩子去超市要跟着家长,否则人多容易走丢,这样就再也见不到爸爸妈妈了。

只有把这些提前告诉孩子,就算孩子犯了错,他也不会随意对他人发脾气,因为他清楚的知道这是开卷考试,得0分是自己的错,又哪有迁怒他人的道理。

- 二、关注孩子行为,记得用心聆听

当孩子犯错时,难免会有害怕、后悔、自我贬低、觉得自己无能等负面情绪,那么首先家长就需要先关注孩子的行为,看是否能进行良好的自我调节,并体察孩子是否有需求。

比如那个被撕作业的孩子,起因是骂了家长,这确实不是好的行为,但同样它也不是十恶不赦的行为,而多数是他无法找到更好的表达方式。

作为家长,自降高度去跟一个孩子吵架,不幼稚吗?难道不应该以自己的高度去分析孩子为什么突然有如此过激行为。

如果家长想不明白,无法进行引导,那么蹲下来,跟孩子保持目光对视,让孩子感受到信任,让孩子尝试表达,这样的坏情绪到底从何而来,是否有更好的解决办法。

三、体察并理解孩子的感受

比如,我知道你现在很生气,那么你能自己解决吗?需要妈妈的帮助吗?

我能感受你现在心情很糟糕,只是不知道为了什么事,可以跟我说说吗?

帮孩子首先表达出他的感受,不仅能让孩子习得更多的情绪表达,在下次能更好的将情绪用语言表达而不是用肢体发泄,还能让他觉得自己被理解和尊重了,情绪反而会平复的更快,这种就叫反应情绪。

想要让孩子有好的行为,前提是有好的感受,而接受孩子的感受,则是最好的做法。

- 四、引导孩子解决问题

这里的重点不在于快速解决,而是引导孩子,让他自己思考怎样才是最好的解决办法,当有好的思考时,问题的解决就是水到渠成。

通过交流,让孩子冷静的思考,比如发脾气到底能不能解决实际问题,不能的话有什么其他办法没有,办法一比较好还是办法二比较好。

让孩子从多方面考虑问题,在以后成长的过程中,思维就会更加紧密周全,当孩子能独立处理掉问题时,也会让他感受到更有自信,心态更积极。

孩子的成长就像过山车,偶尔会犯浑,在负面的情绪里晕头转向找不到出口,偶尔又会一飞冲天,按捺不住情绪的发射,偶尔还会急速下降,让情绪操控着自己任由自生自灭,而作为父母的我们,最不应该的就是发泄自己的情绪对孩子进行落井下石,而是要做好引导者的责任,懂得“情感引导”,让孩子学会并懂得管理好自己的情绪。

我是小皮育儿经,育婴师,育有3岁女娃一枚,多平台原创作者,爱学习,爱生活,关注我,让我们一起了解更多孕产、育儿、教育知识,一起成为更好的父母