别只顾着分数了,学习的天赋其实是观察力(上)

1

德国著名内科医生约翰·舍莱恩不但有着高超的医术,他的启发式教学也令人称颂。在一次实习课上,他给大学生们讲述:“作为一个医生应该具备两种品质:第一,不苛求清洁;第二,要有敏锐的观察力。一些老医生在诊断糖尿病时,往往亲口尝一尝病人尿液的味道。”

说完,舍莱恩给同学们进行了示范——把一根手指浸入盛有尿液的小杯子里,然后伸到嘴里舔了舔。做完这个动作,舍莱恩问学生们:“谁来试一遍?”一名勤奋的学生照样尝了尝尿液的味道。

舍莱恩摇摇头对他说:“同学,您的确不是洁癖,这很好,但是,你没有观察力。您并没有发现,刚才我把中指浸入小杯子里,而舔的却是无名指。”

这个故事说明很多人都缺乏观察力,观察力是一种很强的竞争力,是智力结构的第一要素,观察力的高低,将直接影响人感知的精确性,影响人的想象力和思维能力的发展。

2

观察力是长期训练形成的结果,而幼童期是培养孩子观察力最好的时期。

网上有个8岁的男孩叫李泽正,在读小学三年级,却写了一本书叫《兔子英雄记》。他接受采访说:“兔子是去年五月份买的,买来以后我就一直观察兔子的形态与动作,然后编写成一个个故事。”最难得的是每个故事的灵感都来自于平日里对生活的观察。

在他写的书里,有一集讲蛋壳的妙用,李泽正有一天早饭玩蛋壳时观察到蛋壳的形状像小船、跷跷板,而且蛋壳十分易脆。于是他灵机一动,将蛋壳写进了兔子的世界里,让兔子对蛋壳施魔法将蛋壳变硬,和其他的小伙伴一起玩跷跷板。

听了他的阐述,很多人都夸赞这个孩子观察力和想象力都太丰富了,才年仅8岁,就有这么强的观察力。但这种能力并非天生,而是靠兴趣后天养成。

古人曾说“善观察者,可见常人所未见;不善观察者,入宝山而空回”,观察力即观察能力,是指能够迅速准确地看出对象和现象那些典型的、但并不很显著的特征和重要细节的能力。

生活中,我们经常可以看到这样一种情形,大人带着孩子在户外玩,孩子如果没有找到玩伴儿,就会不知所措很无聊的样子,甚至缠着大人陪他一起玩。其实观察力培养就完全可以当作消磨时光的一种好手段,既能让大家都开心地度过亲子时光,不感到无聊,又能训练孩子的观察力。

孩子在刚懂事的时候,对周遭的事物抱着天然的好奇心,这让他们有种随时随地的动力去观察,同时,孩子对事物的观察更客观,不带任何滤镜,不像大人一样有先入为主的偏见。观察力好的孩子,能注意到生活中的每一个细节,加上家长或老师的引导,就能养成积极探索、思考的兴趣,成长为敏锐、聪慧的孩子。

达尔文说:“我既没有突出的明白力,也没有过人的机智。只是在觉察那些稍纵即逝的事物并对其进行精细观察的潜质上,我可能在普通人之上。”

只有观察能力好的孩子,才能对周边环境、现象本质、事物规律、统计测量、计算等不同的能力上,有很好的发展,形成敏捷的逻辑思辨。

3

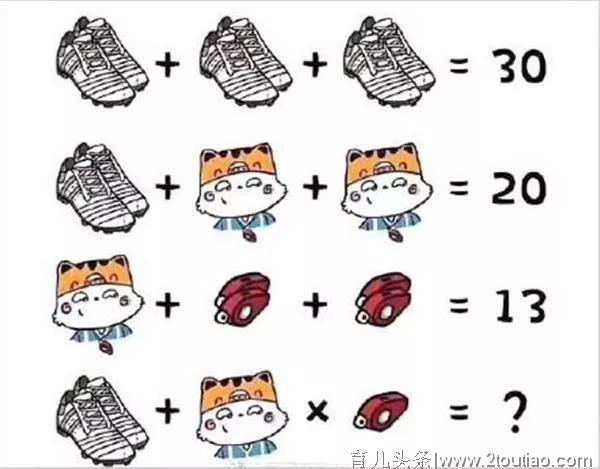

观察力强的人能成为1%著名小学教育专家陈锁明,曾在一场教育研讨会上他让大家在2分钟内做一道30以内的加减法。结果这道30以内加减法的题目,让会场200多位校长、名师全军覆没,其中还包括一些数学特级教师。

时代在发展,社会在变化,我们学的所有知识都会随着时代的变迁更新换代,今天的高分并不代表明天的高薪,面对激烈的竞争,我们不该只把目光局限在分数上,而是要放在培养孩子的综合能力上。

由于文章篇幅太长,我把培养观察力的文章分为上下篇发布,我看过网上很多培养观察力的文章,写得都很好,但我想,培养孩子观察力,只要做到下一篇文章所写的就基本足够了。镜子留言

@镜子里的育儿念 以孩子为镜的二宝妈,80后,研究教育16年,写作+育儿创作者/自由撰稿人/,既柔情又有力量的女汉子,未来的路很长,育儿路上,我们一起走呗。