关于奖励孩子,原来大部分的父母都误会了……

文/元妈

之前看书的时候,PET父母效能的创始人托马斯戈登,曾问过这样的一个问题:“你敢不敢摒弃任何形式的惩罚和奖励?“

我当时就有些疑惑,如果说惩罚是使用权威,对孩子是一种凌驾和伤害,那为什么奖励也可以放弃呢?

直到不久前,跟儿子的一次聊天,我开始有了不一样的反思。

那天儿子回到家,向我展示身上的一枚“小贴纸”,他说这是英语课上Nancy老师奖励给他的,但并不是所有小朋友都有。

“哦,这是为什么呢?“

“因为我回答问题了,豆豆就没有贴纸,我跟他说是因为他做得不好。“

听了儿子的回答,我跟他确认:“你觉得发贴纸代表你很好,没有得到小贴纸就表示不太好,是吗?”

儿子好像有点疑惑,但又点点头:“是呀!”

我隐约地有点意识到,孩子对于奖励的认知和期待,好像有点等同于自我评价的好坏:

- 当我得到奖励,意味着我是“好”的。

- 当我没有得到奖励,意味着我是“不好”的。

于是,我跟他说,小贴纸是代表他回答了问题,这是对他积极回答问题的认可,并不代表他的“好坏”。如果有一天,他没有回答对问题,并不表示他“不够好”。

问题解释了,可我却开始思考,奖励为啥误导了娃?

奖励的作用到底是怎样的?很早前,心理学家爱德华·德西为了研究这个问题,特地做了一个实验。

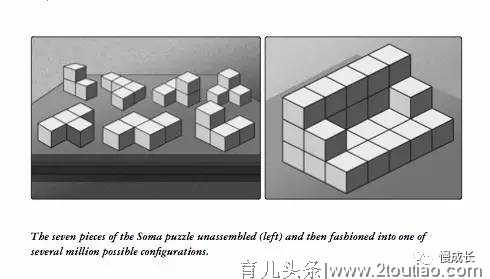

他邀请A、B两组学生玩积木拼图,并按要求拼出指定的图案。在这个过程中,A组的学生如果能拼图正确,就会领到1块钱,但B组并不知晓。

然后过了一会儿,实验暂停,大家都有10分钟自由时间时,他发现只有B组的孩子还会继续解题。

这说明,奖励组A对解题的兴趣衰减得快,而无奖励组B却对解题保持了较大得兴趣。

这就是心理学里著名的德西效应:奖励可以强化人的行为,但不会帮人形成内在的驱动力。

对于娃也是,当他专注在外部奖励时,或许会激励起他“不甘人后”的欲望,但也会让他视野狭隘,甚至输不起。

时间一长,就会内化成孩子的心理模式:把得到奖励认为是“我很棒”,得不到奖励认为“我不棒”,从而丧失自己源初的动力。

在蒙台梭利的书中,有句话很触动我:

赛马骑师在跳上马鞍之前会给他的马一块糖果,马车夫打他的马以让它对缓绳发出的信号有所反应。然而,在这两种情况下,他们的马都比不上田野上自由飞奔的骏马。

是呀,无论是大人还是小孩子,只有当我们有满满的兴趣和惊奇感,有充足的内在动机时,我们才会专注地去做某些事,也才可能产生“心流”这样的幸福体验。

奖励和惩罚为啥很受欢迎呢?

因为简单、粗暴、见效快。比如当他不收拾玩具时,只要威胁把玩具扔掉他就会乖乖就范;当他不好好做作业的时候,只要允诺他等会儿可以玩ipad游戏他也会变得效率超高。

但这事儿就怕细想。

- 你希望娃主动收拾玩具是因为害怕玩具被扔掉吗?

- 你希望孩子愿意写作业是为了能玩ipad游戏吗?

当然不是!

其实,无论是奖励还是惩罚,都是控制孩子的手段,本质并没有什么不同。

之前看过一本美国学者埃尔菲·艾恩的书《奖励的惩罚》,我特别深地体会到,原来奖励和惩罚只是一个硬币的两个不同面,甚至奖励也会变为一种“惩罚”。

我有一个特别优秀的侄女,她从小学起就一直是班里的尖子生,大学也以县里第一名的成绩去了清华,毕业后找到了一份很不错的工作,但有一次在聊天的过程中,她却跟我哭了起来。

每天她都要求自己11点睡觉,5点起床,排满满当当的日程表,时间安排精确到分......但这样的高度自律并不是她想要的,但她就是不敢停,她硬逼着自己事事要赢。

如果一件事没有得到上司的认可她就会羞愤到无地自容,甚至会半夜哭醒。巨大的精神压力几乎让她崩溃。

我特别心疼她,但自己又何尝不是如此。小时候对“奖励”的追逐,逐渐内化成我心里“不优秀就不配活”的模式。

高度依赖世俗世界里的奖励,永远渴望着用外界的认可和肯定来确认自我价值。

- 外界认为我优秀,我是“优秀的”;

- 外界认为我失败,我就是“失败的”。

但我明明白白地知道:“我们”的价值,又哪里是由别人或者“外界的奖励“来决定的,它从来只在我们自己的手中。

所以,我希望能带给孩子的,也是这样一种信心和体验:他可以去充分地参与一切,而不用担心自己的表现如何、外界有没有奖励。

那到底应该怎么才能帮孩子建立起这样的信心呢?

其实,每个孩子都有三个基本的心理需要:归属感、自主感和胜任感,当它们被满足,孩子的内在驱动力也就提高了。

所谓归属感,就是让孩子感觉到无论做得好或不好,父母都会接纳他;所谓自主感让孩子自主决定自己的行为,而所谓胜任感让孩子觉得他可以做得到。

看起来好像有点头大,但做起来就一个核心:让孩子认识到事情或者行为本身的价值,把奖励变为对行为的鼓励。

之前看到一位幼儿园的园长分享过这样的故事:

在幼儿园的加餐时间里,会由一位小朋友来帮助老师一起切水果、分点心。

这时,老师就会当着大家的面对小朋友表达感谢:“谢谢xx帮我们大家分了水果,因为有他的帮忙,我才能及时地把水果准备好。”

老师的话,会让孩子意识到自己做了什么,以及这样的行为带给大家的帮助,而不是“我比别人好,我更优秀”。而其他的孩子也会意识到,什么样的行为是能帮助别人的。

这是对孩子“做好事”的看见,那当孩子的“做错事”的时候呢?

有一次和朋友聚餐,当时她家4岁的小女儿偏要自己倒果汁,妈妈还没来得及护住,整杯就洒了。小姑娘眼看着洒掉的果汁,愣在那里。

而这时,朋友却平静地说:“果汁洒掉了,你一定很难过吧?”

小姑娘点点头,依然不知所措。朋友拿起餐巾纸,说:“那我们再重新倒一杯吧,不过在这之前,我们先用纸把桌子擦干净。”

小姑娘松了口气,也立刻擦起来桌子,一场“冲突”就这么被化解了。

没有“你真粗心”“你下次小心点”这样的指责,有的只是对孩子感受的看见和行为的引导。

这样的回应,不仅可以让孩子感受到比起果汁,妈妈更在意“她”的感受,还让她在面对错误时,学习到怎么做才是最好的补救方法。

当孩子表现出“好“的行为,我们对行为的鼓励会让孩子获得成就感;当孩子做出了”不好“的行为,我们对她感受的宽容和正确的行为示范,也会让孩子进行自我修正。

那当孩子确实做得很好的时候,我们就真的不能买礼物,奖励她一下吗?

当然不是。

如果这份礼物的初心,代表了爱,那送一份爱出去又有什么不好呢?

但不同的是,如果我们设定了孩子得到礼物的条件:必须要考到100分,或者必须要好好吃饭......那么这份礼物更像是一种“条件交换”。

我很喜欢印度哲学家克里希那穆提的一句话:

教育最本质的起点和最终极的重点,是尊重生命和了解生活的全部意义。当我们抛弃了想要孩子成为这个或那个的野心和框架式,才能让孩子在爱喝良善中尽情绽放自己内在的智慧。

所谓“无条件养育”,也便是心怀这样一种希望:爱她,便如她所是。

介绍:元妈,国家三级心理咨询师,美国PET父母效能训练准讲师,中科院儿童心理学硕士在读,愿和你一起,用心理学的眼睛,看人间烟火。

花时间·说

不少妈妈问过我,关于怎么看待和使用“奖励”。例如:“花时间,我听许多育儿大V说,给孩子奖励不好,但幼儿园和学校老师还会使用贴纸之类的奖励方法,那怎么办呢?”

我也觉得这的确比较难。客观的大环境无法马上改变,社交对孩子的成长又很重要,我们对孩子说:“有没有那些没关系。”年幼的孩子是不容易理解的,自己没有的时候还是会难受。孩子的这些感受是真实的。

在我看来,我们能帮到孩子的,是如何去看待这些“奖励”。如果我们能教孩子将这些看成对行为的“肯定”和“鼓励”,那么孩子的动力就完全不一样了,对吧?

在PET看来,“奖励和惩罚”都是权威。权威不是完全不能用的,但因为会带来一些负面影响,所以尽量少用。我很喜欢PET的地方就就是这种包容和接纳,会让我觉得世上并没有“非……不可”,自己是自由的。

愿我们的孩子也都是自由的。