还羡慕“别人家”娃?学会心理学这34条规则,你家孩子同样优秀

你是否面对不听话的孩子、还不去努力改变,而经常恼羞成怒地大吼?

很多时候,我们看到“别人家”的娃,能写一首漂亮好字,或者能熟练地弹奏一首名曲,又或者学习努力、成绩优秀,就不断地感慨,“人家孩子怎么就那么优秀呀!”

可是,要想孩子变好,我们不要努力错了方向。不是强迫孩子做什么,而是先让做父母的我们要有正确的育儿思想。

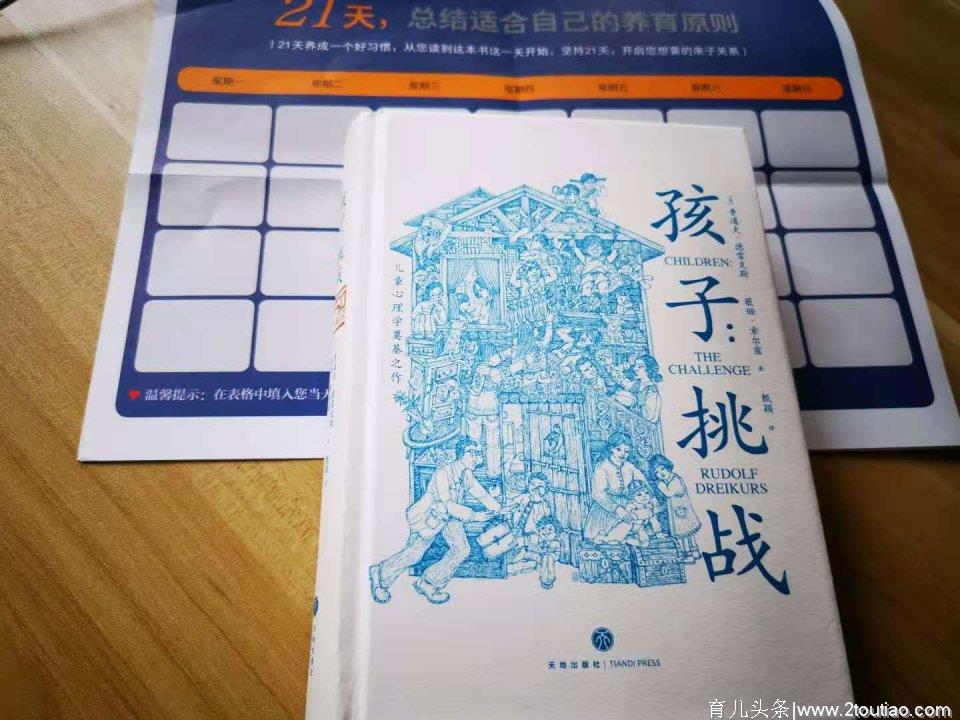

儿童心理学的奠基之作《孩子:挑战》中,列举了34条新规则。按这些育儿方法,能让你在21天内,养成适合自己家庭的养育原则,从而改善家庭关系,培养出“优秀娃”。

《孩子:挑战》是一本关于什么的书?

有社会学者曾指出:人类社会进入人人平等的新时代后,不只意味着生活方式的变化,一些老一辈的育儿方式,也应该随之发生变化。

美国两位心理学家,德雷克斯和索尔兹,就通过多年努力,探索了如何做一个好父母这个主题。

他俩在40多年里,追踪了几百个家庭,通过观察和记录,得到了儿童心理和行为的第一手资料。经过认真分析、总结,发现了很多优秀的父母的育儿经验,也看到了更多父母的错误行径,对孩子产生的不良影响。

书中的研究对象是多元化的,不只是普通家庭,也涉及到独生子女家庭、单亲家庭,甚至有生理缺陷的家庭。

这其中,有三个很突出的家庭,更能让我们体会到育儿观念不同,对孩子一生造成的影响之大。

伊迪斯从小没有右臂,但她3岁时就学会了三肢爬行。成长过程中,她完全用一个胳膊,完成了双胞胎妹妹用双手完成的事情。长大后,她有了美满的婚姻,成了一个出色的家庭主妇。

艾伦患有小儿麻痹症,从小肌肉萎缩、行动无力。在妈妈鼓励下,他16岁成了学校游泳队的明星。他没有被疾病吓倒,活得同样阳光健康。

麦琪在4岁时,患上了视觉障碍症,但是并没有全盲。家人对她投入了更多关心,在她完全可以和正常人一样生活的情况下,全家人抢着为她服务,想尽办法哄她开心,结果麦琪成人后,她的生活完全依赖别人才行。

书中正是用了这样大量的实例,给我们讲解了养育孩子的正确方法。有典型案例,也有日常与孩子交流的误区,上百个案例中几乎包含了生活中的各方面。这本书虽然被封为儿童心理学奠基之作,但书中没有任何冗繁、复杂的心理学论述。而是用一些形象、简洁的语言,直抵孩子内心。

不是孩子不努力,是父母有些行为是错的

通过书中那些生活中常见的事例,我们才发现,有时候正是我们不经意间犯下了大错,导致了孩子持续徘徊在错误的路上。

比如,我们对孩子太多的关心,正是造成他们胆小、墨守成规的根源。

4岁的彭妮,看到妈妈从超市里买回来很多东西,手舞足蹈地跑向妈妈。当她发现妈妈正要往冰箱里放鸡蛋时,她也想帮忙把鸡蛋放到盒子里。

这时,妈妈喊了一句:“别动!小心点,你会打坏鸡蛋的,等你大一点了,再帮妈妈!”彭妮赶紧失落地缩回了手。

她妈妈无心的几句话,相当于给了彭妮一盆冷水,虽然她不一定长久记着这件事,但这种心理影响,却深深烙在了心中。

她会有一种自己很弱小的信念。

其实,即便是两三岁的孩子,只要小心翼翼地拿鸡蛋,也不会摔碎。当孩子高兴地放好一个鸡蛋时,他们心中是会发出无比自豪的感觉。父母再适当赞美几句,他们会有更多的积极心理。就算是打碎一个鸡蛋,和孩子树立自信相比,又该是多轻微的事?

再比如,对孩子上进心的影响。

有时不是孩子不努力,而是我们扼杀了孩子前进的动力。

书中列举了一对姐妹。姐姐10岁了,成绩优秀;妹妹8岁了,成绩很一般。一次考完试,姐姐拿回去了各科全是A的好成绩,妈妈看到后欣喜地表扬了她。受到表扬的姐姐心花怒放,还不忘落井下石地斜着眼看了妹妹一眼说:“可有的人,就惨了哦!”

而妹妹只是低头不语,默默回到了房间里。等过了一会,妹妹要出去玩。妈妈索要孩子的成绩,一看只有一个C,其他全是D。

顿时火冒三丈大吼道:“考成这样还出去玩!你怎么就不学学姐姐,你该好好上进些!”

……

书中还分析了,孩子成绩一直提升不起来的原因。这正是多子女家庭的竞争因素导致的挫败感。成绩不好的一方,会因为受挫,而更加感觉没希望;成绩优秀的一方,需要永远保持领先的信念。一方会不断树立目标,一方会破罐破摔。

正确的方法是用赞美,来肯定她努力的结果,树立起妹妹正确的竞争思想。比如,妈妈可以肯定一下那门最突出考C的科目,让妹妹感觉到努力已经被认可,她也就会重新认识了自己。书中给出了详细的解决方案。

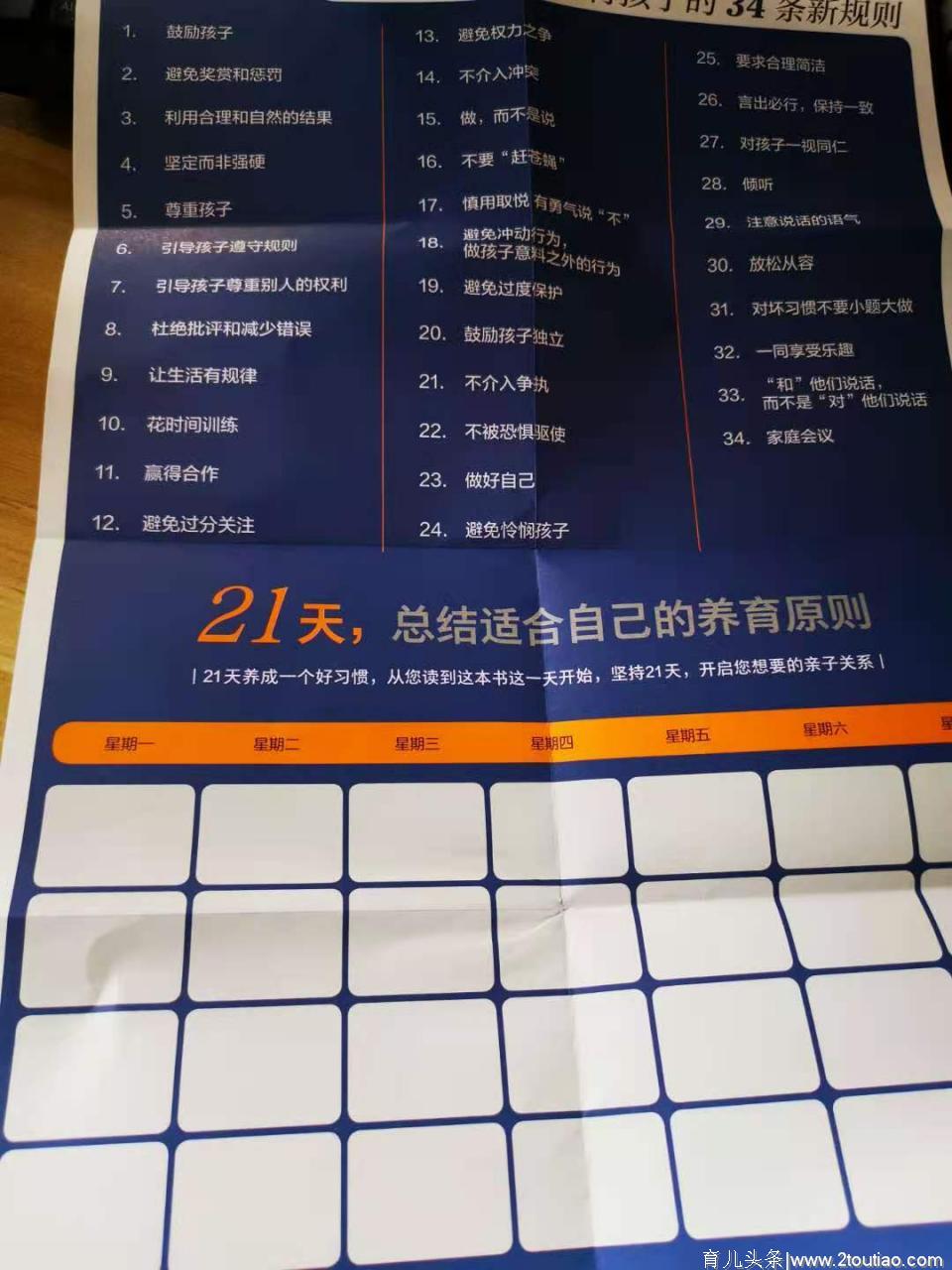

养育孩子的34条新规则,培养最适合自己的育儿圣经

书中曾单独有一张夹页,一张可以贴在墙上的大纸贴,其中总结了十条规则。

下面我先把它简单分为四大块内容。书中都用详实的案例,做了分析说明;书中的这些案例,我们会看到不同的处理方法,会有截然相反的结果。

《孩子:挑战》书中的夹页(大墙纸贴)

- 父母常犯的错误

避免奖励和惩罚:一旦奖罚失当,他们就会反抗、示威、耍小性子。

避免权利争夺:要真心提醒自己不要强迫孩子做事,自己不是控制者。

避免怜悯孩子:不要给孩子的痛苦做出太多弥补,会让孩子感觉弱小。

尽量不要过分关注:减少非正当理由的关注,树立他们更有能力的信念。

慎重取悦心理,学会说不:通过牺牲规则,来取悦孩子,是非常不妥当的。

对坏习惯不要小题大做:有些担心属于太悲观,孩子有的不当行为,迟早会自动停止。

不要“赶苍蝇”:要改变孩子行为,先要注意我们的行为,有时可以通过沉默来影响孩子。

杜绝批评和减少错误:让孩子明白不是本身不好,而是做事情不好;更不要贴负面的标签。

避免冲突行为:孩子错误行为,如果大人做出不加思索的冲动反应,会强化孩子这种错误行为。

避免过度保护:引导孩子解决困难的能力,让他们产生满足感、成就感;而不是成为孩子的困难“过滤器”。

坚定而非强硬:有时父母不说话,一个坚定的眼神就够了;安静地保持坚定态度,对年纪小的孩子非常管用。

- 父母需要留意的事情

多做少说:言传身教比语言更有权威性。

做好自己:少给孩子压力批评,多给鼓舞和激励。

倾听:多倾听背后的原因,不要上来就做出反应。

言出必行,保持一致:保持一致的训练,才会让孩子感觉到安全感。

多鼓励孩子:这个行为要从很小贯穿整个童年,是孩子独立的基础。

利用合理和自然的结果:能够令人惊讶地减少和孩子间的摩擦,增进家庭和谐。

尊重孩子:是说孩子和我们有同等的决定权,但不是说可以做任何大人能做的事。

对孩子一视同仁:把孩子们看成一个整体,让他们明白要互相负责、互相照顾。

放松从容:要对孩子和我们有教育好的信心,由此改变生活的过程才是快乐的。

- 父母与孩子相处之道

赢得合作:两个以上孩子的家庭,最需要留意两个孩子言行,否则会影响人生的合作心态。

注意说话的语气:不要用“孩子语言”和他们交流,那样容易产生和大人等级有别。

一同享受乐趣:感受孩子感兴趣的事,家人才能凝聚到一起。

“和”他们说话,而不是“对”他们说话:前者是一起思考,后者是要求顺从。

家庭会议:全家人一起互动、共同参与,才是互相尊重、和谐的家庭。

不介入冲突:当孩子在公共场所行为不当时,父母不要感觉丢脸或尴尬,如果孩子感觉到我们这个软肋,会表现得更加失控。

不介入争执:让孩子们自己寻找解决冲突的办法,大人的介入会成为冲突的武器。

不被恐惧驱使:没有哪个父母愿意看到自己孩子受苦,但痛苦不可避免,勇敢的孩子所受的痛苦感会更少。

要求合理简洁:让孩子做不合理的要求,会损害家庭的和谐合作关系。

- 引导孩子做到的

引导孩子遵守规则:不遵守秩序的孩子,在家庭中关系更紧张,也会有更深层的问题发生。

让孩子知道尊重别人的权利:父母给予允许“孩子的特权”,有时会有令人愉快的结果。

让生活有规律:良好的家庭规则,是一种代代相传的家庭文化,影响深远。

多花时间训练:不要在公共场合训练孩子新技能,要想孩子受规则,要在家里训练。

多鼓励孩子独立:引导孩子迈出第一步的方法和态度,会影响孩子后来面对困难的心理。

结语:

每一个孩子都是天使,做父母的都懂得特爱、照顾孩子,但是莫要我们错误的思想和行为,在无意识间成了扯翅的黑手,反而还怪罪孩子不争气。

教育家克鲁普斯卡娅曾说:对双亲来说,家庭教育首先是自我教育。

这本《孩子:挑战》封装精美,质量上乘,如同字典一般耐翻页;放置在案头,每当我们空闲时,偶尔翻阅;通过书中一个个鲜活的案例,会树立起我们正确的育儿理念。

当这些思想成为一直教育习惯,我们的孩子自然也就变得优秀起来;这些好思想,最终也会固化成我们的一种家庭文化,而代代相传,这才是最大的财富遗产。