4个方法,在家就能陪娃理解古诗词

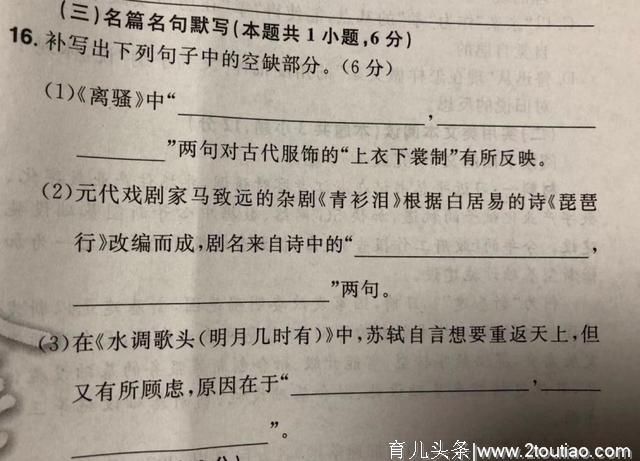

都说古诗词是大语文的重头戏,陪孩子读诗,自然不能止步于背诵。要知道,现在的高考古诗默写环节已经长这样,早就不是N年前根据上/下句填写下/上句的节奏。

那么,怎么陪孩子以有趣的方式理解古诗词,我想和大家分享我的四个方法:

01 结合丰富的图示来演绎

古诗文字言简意赅,联想丰富,但单凭文字,缺乏生活经验、人生阅历的孩子却并不能恰到好处的进行想象。

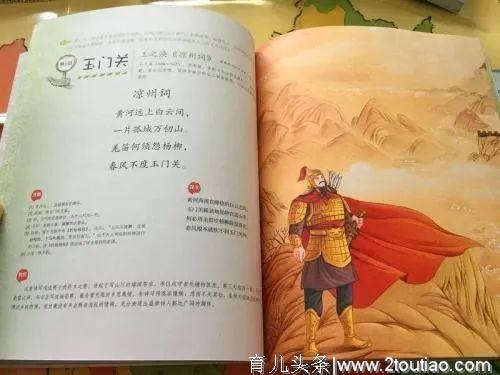

比如,古诗中提到的很多地理、气候现象,“大漠沙如雪,燕山月似钩”讲的是塞外月夜;“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,讲的是北境一夜雪降;“须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆”,讲的是钱塘江观潮;说实话,我家在广东长大的娃,如果不借助图片、视频、纪录片等丰富资料,以上诗句是很难搞明白的。

所以,在条件允许的情况下,可以为孩子们创造图文并茂的环境,帮助他们产生联想。小一点的孩子,可以找些故事性强的绘本版古诗、活泼搞笑的漫画版古诗、山水唯美的插画版古诗、关联性高的二十四节气古诗。

而进入到小高年级的孩子,就可以运用多种地图,相对系统的开始导入地理常识了。比如,古诗中会有大量的地名,比如白帝城、天门山、玉门关等,这些还算好,不少孩子出门旅游见过听过),难懂的是那些蕴含典故、现在已不再使用的古代地名,比如幽州、燕山、蓝关、黄龙、广陵、汴州等。

这个时候,请不要一笔带过,不妨运用绘本、插画、地图、视频等多种图像资料,把文字和图示直观的摆在一起,让自然场景和地理常识相互转化,既让孩子通过图片更好的解读诗中意,又能让孩子通过文字去提炼画面的美。

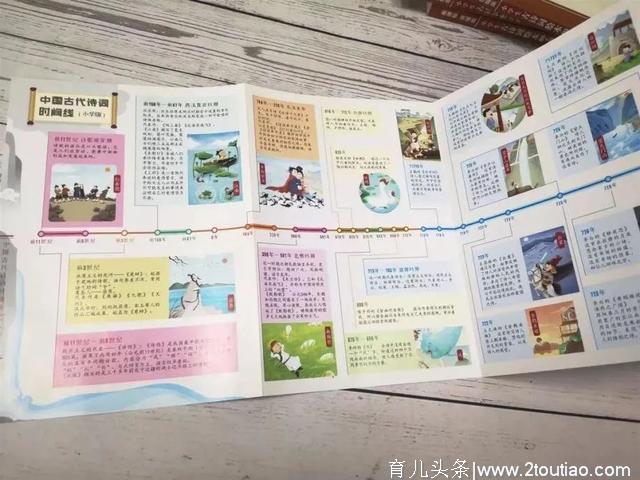

02 从时间线角度导入文史常识

如果对小学阶段需要背诵的诗词内容进行分类,从朝代的角度进行分析,我们会发现,大约有60多首唐诗,30多首宋诗,而元明清的诗不足10首。

那么,趁着孩子已经有了一些唐宋诗歌的薄底子,就可以顺势导入这两个重点时期的文学常识和历史常识了。

找几本合适的文学常识教辅书、历史书放在手边,集中的给孩子点拨一下。比如:

唐诗可以分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个发展阶段,各大阶段分别哪些代表性诗人?

为什么李白的诗如此豪放浪漫、天马行空,这和他身处盛世巅峰有什么关系?

为什么杜甫年纪比李白小十几岁,写的诗却现实悲凉,这和他生活在安史之乱后的中唐有关吗?

为什么唐朝能够成为边塞诗、怀古诗的黄金时代?这和长期的边疆战争、丝绸之路、安史之乱、藩镇割据有什么样的关联?

总之,借着巩固诗歌的机会,让孩子开始建立对唐宋历史和文学的模糊印象。等到了中学,正式开始学习历史和文学常识时,再把模糊的印象顺利升级为清晰的知识点归纳。

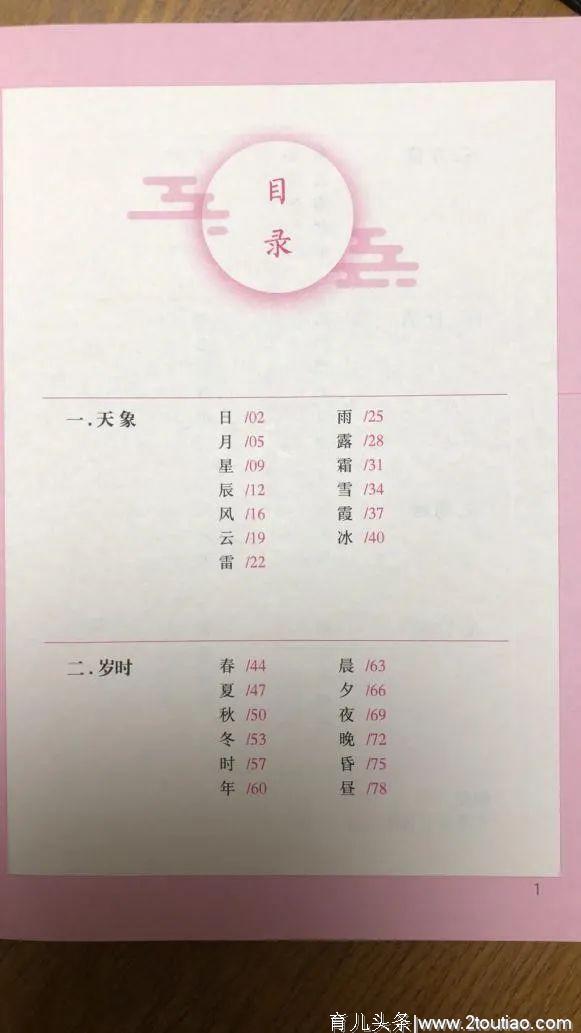

03 以“飞花令”加深对古诗内容的记忆

得益于这几年《中国诗词大会》的热播,不少孩子对“飞花令”这个游戏也熟悉起来。

在我看来,飞花令自带主题关键词的特性,恰好是对不同具体内容的针对性梳理。

比如“春”、“夏”、”秋“、”冬“、”风“、”月“、”花”、”山“等,都是孩子生活中常见又好理解的事物。

飞花令自带的竞赛性质,你一句我一句,一来一往之中,紧张刺激的氛围之下,把一个特定的具体主题不断重复,不断加强,孩子很容易就能达到铭记的目的。

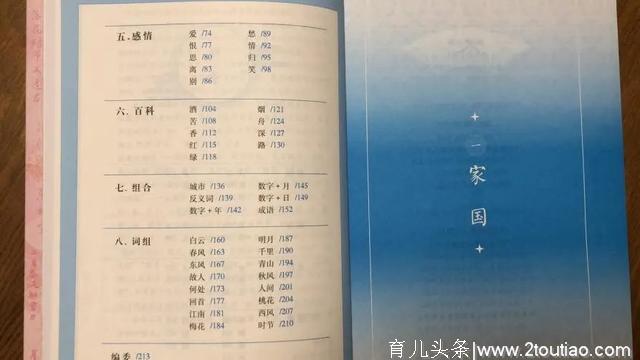

而且飞花令的难度还可以不断升级。可以由单字飞花令升级挑战到双字、组合、同字、反义、超级飞花令等等,其中难度,家长可以自由调整。

至于小学古诗词内容的分类,有条件的家庭可以根据教材自行整理,也可以参照网上现成的资料,或者是直接选择一本合适少儿的飞花令诗词(不用太多,数量能基本覆盖小学内容就行),在家有空时和孩子先玩起来。

04 梳理重点诗人的角度演绎人物和流派特点

从初中开始,语文老师就会安排孩子从不同的角度去归纳文学常识了。而代表作家和他的代表作,就是一个重要的方向,比如现代文中的鲁迅专题。

其实我们也可以采取这种方法,在小学古诗文都初背过一遍后,用重点诗人来牵头,再次加深对诗文的理解。

小学古诗文约129首,数量排在前十的诗人都有哪些呢?

李白、王维、苏轼、杜甫、白居易、王昌龄、王安石、杨万里、杜牧、刘禹锡。

我们在第二轮复习时,就可以按重点诗人分类,把他的入选作品又再次重温(其实工作量并不大,排名第一的李白在小学教材中也不过入选了9首诗词),并且在这个基础上,开始添加生平介绍、历史背景、文学地位、后世评价。

有条件的话,还可以增加背诵诗人其它的代表作品,让孩子对诗人及其流派产生更为全面的认识,也为中学内容的深化打好基础。

一些小学已经开始这么做,比如北京的清华附小,曾在苏轼诞辰980周年,开展了一系列致敬苏轼的活动,学校的形式是很丰富的:

利用课前演讲了解苏轼生平;

在晨读时间吟诵苏轼的诗词;

休息时间进行苏轼诗词的“飞花令”游戏;

临摹苏轼书法和画作,各学科开展苏轼整合课;

老师还推荐学生观看纪录片《苏东坡》;

孩子们还运用大数据分析苏轼的朋友圈、旅游品牌价值、苏轼美食等,写出很多立意新奇的论文。

虽然我们不见得能做到学校那么丰富的展示,但在家庭这个机动灵活的场所里,放松自由的氛围里,只要多做一些积极主动的尝试,多增加一些有趣生动的史料,相信那些千年前的古人,就会少些课本上的生硬面孔,开始展现出古今相通的有趣灵魂。

那时,还怕孩子们看不懂、听不懂古诗吗?

作者简介:B计划老妈,来自大湾区的小角落,全职主妇,育有男宝一枚,爱阅读,爱鸡娃,爱交流育儿心得。

金融女民工,家有二男宝

自鸡与鸡娃,一直都在线