上世纪五十年代,岳阳幼儿园生活是什么样?一起来看看

□岳阳晚报全媒体记者 罗凯

位于乾明寺附近的岳师附小幼儿园,创办于上世纪50年代,是岳阳的第一所公立幼儿园。据说,当时经济条件稍好的家庭都愿把孩子送到这里接受启蒙教育。

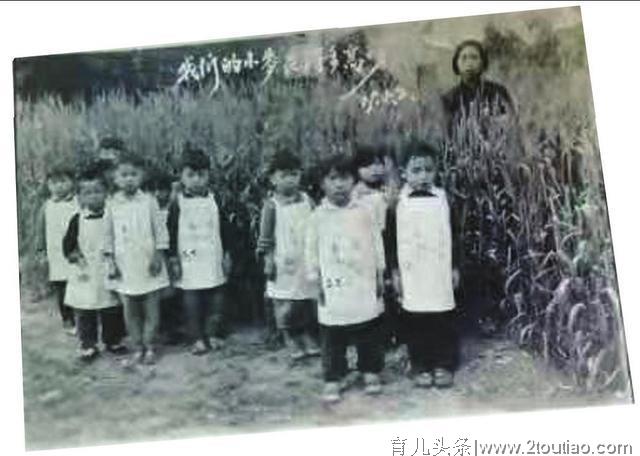

老岳阳人郑降霄和他的姊妹们童年就在这里度过。他们的母亲欧阳鸿是岳师附小幼儿园的第一批老师,一生献给了幼教事业,曾获“全国儿童少年先进工作者”荣誉称号。郑降霄向岳阳晚报提供了一组拍摄于1958年的老照片,真实地记录了当年岳师附小幼儿园的生活。

据郑降霄的妹妹郑鸽子回忆,幼儿园紧邻岳阳师范的小田径场,用围墙隔开,园门进去就是室外活动场,有秋千、小滑梯、小梭板等筒易娱乐设施。旁边还有一块小菜地,种上应时的蔬菜花草,使幼儿园充满生机。主体建筑就是一栋7字型的平房,7字头为办公室,两间教室、宿舍、厨房一字排开,总面积约300多平方,简洁适用。

“那真是我们的童年乐园!”对于当年幼儿园的生活,郑降霄的好友黄孟娜记得尤为清晰,半个多世纪前的情景还历历在目。

她说,幼儿园当年只开大小班,包早中餐。每天早上,老师都会在园门笑脸迎接学生。入园的第一天,小班哭声一片,老师安抚了这个,又去安慰那个,忙都忙不过来。

幼儿园的课程主要是画画、做手工练习、唱儿歌、听故事、做游戏,老师常把教室搬到室外,就地取材来上课。其中一张黑白老照片里,就把这一点体现得淋漓尽致。有的小朋友在小黑板上画画,有的用石块拼成各式建筑,还有的在玩泥巴。那时候,上手工课没有橡皮泥这样的高级材料,老师就利用地上的黄泥巴培养孩子们的动手能力。老师挖来黄泥巴,一个人分一坨,手把手地教孩子们做成小南瓜、小西瓜、小白菜、小兔子的形状,然后摆在讲台上,让孩子们自己欣赏,这让孩子们都很有成就感。

幼儿园最有特色的课程,就是老师领着孩子们去欣赏、识别自然界的事物。幼儿园室外的菜地就是最好的课堂:春天,要种白菜了,老师就买来菜秧子,带着孩子们把小秧子插到土里,隔三差五又一起来浇水,观察小菜苗一天天长大。丰收时,大家就一起用小铲子挖大白菜,虽然一身泥、一身汗,但别提多乐呵了。中午,孩子们吃着自已收获的菜,格外香甜!

不同的季节,老师带领孩子种不同的作物:萝卜、丝瓜、豆角……种菜的过程不仅让孩子们长了知识,更感受到了劳动的艰辛和快乐。

那时,老师还经常带孩子们到动物园看小白兔、小鸟,小松鼠,到花园观赏菊花、桃花,还会到岳师附小观看运动会。“那时候,看到那些活泼健康的大哥哥大姐姐,我羡慕得不得了,只想快点长大,成为他们!现在一转眼自己已是老太婆了!”黄孟娜说着,又哈哈大笑起来。

随着时代的不断发展,社会经济条件越来越好,现在的幼儿园和过去的幼儿园也已经发生了天翻地覆的变化,不仅室内室外各项硬件设施更加丰富,也更加注重综合性发展,从小就开始培养、开发孩子的各项能力。

“幼儿园作为教育的第一站,自然也日益受到重视,很多家长在选择幼儿园时都会小心慎重,选择功能性更强、条件更好的幼儿园,越发达的城市越是如此。”郑降霄说,时代发展,变化是永恒的话题,这说明一切都在进步,以后看待现在又会有很大的变化。