网红孕妇吴梦之死:一场逆天而行的生死较量后引发的深思

导读

医学无法靠感性的认知来存活,理性的判断和抉择才能治愈疾病。

来源:医脉通

作者:常乾坤

本文为作者授权医脉通发布,未经授权请勿转载。

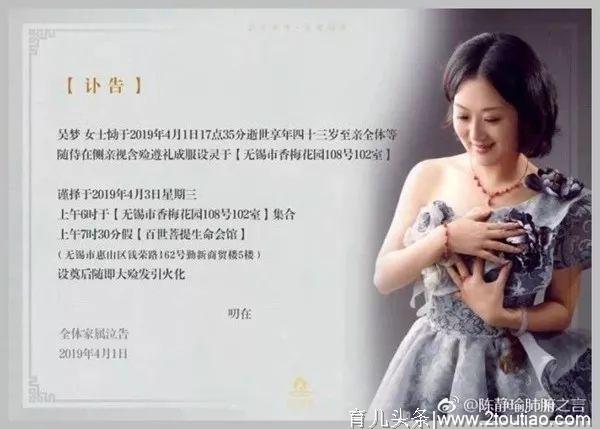

4月1日,那位赌命生子的“网红”肺动脉高压患者吴梦去世了,享年43岁。

2018年6月,吴梦不顾医生劝阻,生下了一个二斤三两的早产儿。剖宫产10天后,由于面临严重的心脏和双肺衰竭,吴梦进行了心脏房间隔缺损修补手术和双肺移植手术,成为了世界上首例肺移植产妇。

12月17日,吴梦因肺部真菌合并鲍曼不动杆菌感染再次入院。在感染控制不佳的情况下,她考虑过二次肺移植,但肺水肿及一般情况持续恶化,最终选择了自动出院。于4天前,她在从医院回家的途中去世。

从当初产子换肺到感染致死,围绕吴梦事件,引发了舆论的持续关注以及部分网友的非议,尤其她在宫产前录制的一段视频是在鼓励其他肺动脉高压病人像她一样结婚、怀孕、生子的内容。

她的主治医生、国内顶级肺移植专家陈静瑜教授曾撰文《沉重揪心的世界首例产妇肺移植》,文中叙述了吴梦的经历,着重强调了肺动脉高压病人怀孕的风险,明确表达了对吴梦选择的不认同。

同年11月11日,央视以《被“绑架”的手术》为题,采访了吴梦及医生陈静瑜。近日,得知吴梦去世的消息,陈静瑜再发长文畅谈她的死因,令吴梦事件再次成为舆论焦点。

如今吴梦已不在人间,只留下年幼的孩子以及备受舆论压力的家人,与其相映衬的是家中灵堂上的横幅却写着“为爱活着”,这让人觉得倍感凄凉和无限遗憾。

事件一次次被翻出,舆论一波波发酵讨论,这里面既有辱骂攻击,又有惋惜可怜,而作为医疗领域的从业者,当我们提及“吴梦之死”时到底该谈论什么呢?或者说,我们需要从这起备受关注的事件中,能够向舆论昭示什么?

有人说“死者为大”,持续的口诛笔伐并不适宜,但这起冒死而置医生嘱托于不顾的行为,的确需要我们来一场明辨是非的讨论。

以任何形式绑架医学治疗的行为,都应当被禁止

医学是一门充满人文与人情的科学,但这并不意味着可以用来绑架医学治疗。生孩子虽是一个专属于女人的权利,但并非所有的女人都能拥有这份看似公平的“权利”,比如身患肺动脉高压疾病的吴梦,更何况她已拥有了自己的孩子,现任老公也有了两个孩子。

或许,我们谁都很难去定义这样的选择背后的价值,但我们都能明确,从医学角度而言,严重的先天性心脏病伴重度肺动脉高压是绝对的妊娠禁忌证。

任何时候,医生都是希望每个人能够健康地活着,即使签下免责声明,不管术后效果如何,也并不意味着医生就可以不考虑后果的让你选择极端。医生要承担的重托绝非常人所能理解,你可以不怕死,然而作为医生不能眼睁睁地看着你突破底线走向死亡,然后冒着良心的不安去从悬崖上将你拉回。

医学奇迹的创造是在别无选择的基础上进行的,“以身试死”来试探医学拯救的可能,甚至打着“母性与爱”的旗号来绑架医学治疗,既不符合伦理,又违背了医学的初衷。

遵从医嘱配合治疗,应该是患者求医的基本底线

这个42岁的妈妈以命搏子,最终还是没能逃过命运的阻拦。如果吴梦事件只是个例,那或许可以稍微令人庆幸,可怕的是当舆论认知缺少引导时,不听医嘱,甚至“反其道而行之”,就会有更多的“吴梦”飞蛾扑火,无论对于这类患者群体,还是对于整个医疗行业,都将是灾难性的,这样的影响无疑是恶劣的。

医学治疗对于老百姓来说,根本就没有衡量的标准,医学的不确定性在时刻警告着我们,要对医生充满绝对的信任,因为只有医生才会在权衡利弊的矛盾中,提供出最权威的解决方案!

如果当有类似的患者考虑怀孕时,她首先想到的是吴梦的悲剧,而非生下孩子的庆幸;如果当有人想用死来渴望创造奇迹,她首先想到的是不值得,而非虚假的绑架;如果当有人试图违背医嘱,她首先想到的是医生的为己所好,而非置若罔闻……那么,我们今天的讨论才有意义。

医学无法靠感性的认知来存活,理性的判断和抉择才能治愈疾病。而作为患者来说,遵从医嘱、信任医生,这才应该是求医问药时的底线和原则,更是社会的基本共识!

面对病人充满矛盾的诉求,医学的目的是什么?

医学并不是万能的,它不能解决所有的问题。而偏偏很多女性为了生一个孩子而赌上自己的生命,使得整个家庭、医生,都被硬推着往前走,在舆论之下,并不能完全用是非曲直来衡量。

从另一个角度来说,当谈及循证医学的时候,人们只关注当前最好的证据,却忽视了病人的价值观和愿望,当然还有医生的经验,这三者是循证的核心。

吴梦有结婚生子的强烈愿望,假如从科学上并不禁忌,实施手术是适宜的,且是以病人为中心的,但事实上并没有假如。

医学是什么?医学又是为了什么?同样需要引起我们的思考。

这位母亲冒险产子的行为,有些残忍,甚至有些许的自私。在医学专家的重重警告之下,因为这次冒险,她的两个孩子失去了母爱,她的双亲失去了女儿,她的爱人失去了伴侣。

一味地谴责、无辜地攻击、到处去辱骂,这些并无现实意义,我们更需要深思事件背后的问题,探究疾病治疗最佳的选择路径,明辨医学人文下的是非曲直,让类似的事件不再重演。

愿医学更加进步,擦去病魔掩去的人性光辉!

今日话题

常年用内翻缝合补袜子

吃饭结账签字后将笔装进口袋

回家洗手遵循七步洗手法

上完厕所查看大便颜色与性状

……

职业的特殊性

让我们多了些「奇葩」的习惯

可能在别人眼里看起来不可思议

但这是我们将医学刻进骨子里的象征

医疗工作中的习惯

还有哪些被你带进了生活中?

说出你的故事吧!