武汉肺炎:拒绝吃野味的同时,春节这几种零食千万别让孩子碰

作者 | 妈妈调查局局长

来源 | 妈妈网育儿(ID:mmwyuer)

一场突如其来的疫情,打乱了无数家庭春节团聚或外游的计划。

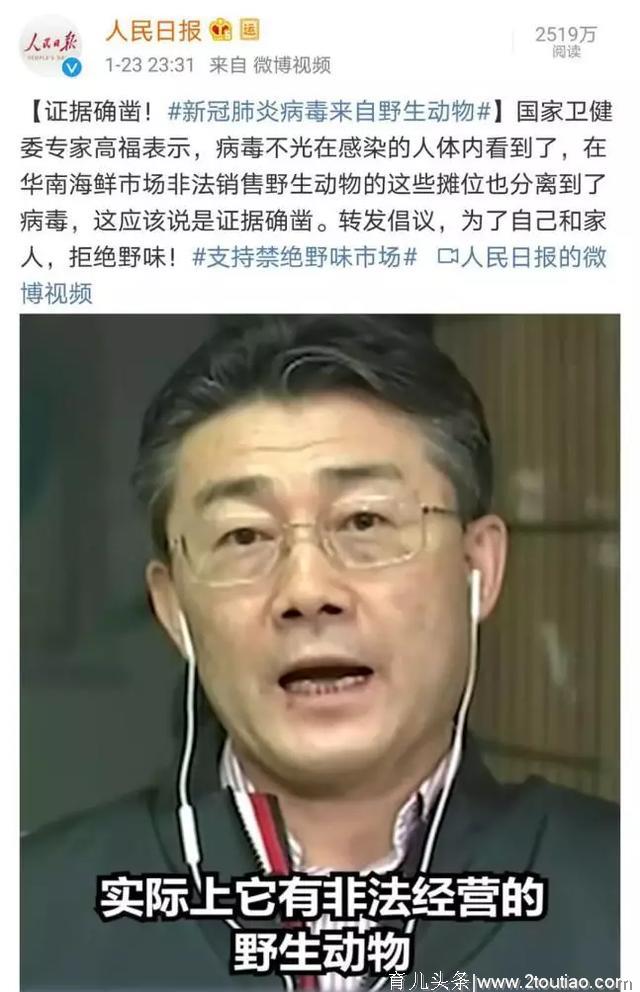

国家卫健委专家高福在接受央视记者白岩松的采访时,明确表示“新冠肺炎病毒来自野生动物”。

这几天,看到很多宝妈都在转发“拒吃野味”的海报,但其实除了野味,作为家长我们还应该关注:

宝宝不可以吃什么!

这个春节假期没有了聚会,没有了外出游玩,很多家庭都是宅在家看电视打游戏吃年货,一些平时没接触的零食,可能也会拿给宝宝试一下,比如果冻、坚果等等。

但其实,这些食物很容易导致宝宝噎着窒息。

去年春节后就有新闻报道:

一个儿童医院春节期间接诊了21例气管异物!

爸爸妈妈懂得宝宝的食物挑选的相关知识吗?今天咱们就来说一下宝宝春节饮食的那些事。

容易出问题的零食怎么吃?

所谓容易出问题的零食,其实并不是这个食物本身不好,而是因为宝宝还太小了,身体机能还没有发育完全,一些食材食物宝宝吃了之后可能会引起一些成人不会出现的反应。

而这些需要特别注意的零食,往往就藏在我们的春节果盘中!

1、过敏原

对食物的敏感性每个宝宝都不一样,下图是最常见的食物过敏原参考。

爸爸妈妈在刚给宝宝添加辅食的时候,应该逐个排查宝宝的过敏反应,将已知的过敏食物在宝宝食谱中划掉。

2、坚果

坚果除了容易致敏,还会因为体积小、质地坚硬而使得宝宝产生异物卡喉、窒息的风险。

3、带核水果

带核的水果,特别容易噎到宝宝,尤其是小核,爸爸妈妈务必先把核去掉再给宝宝吃。

4、竹签食品

“竹签扎穿2岁女童肺部”、“3岁男孩被竹签从嘴巴直插脑干”、“2岁娃吃关东煮摔跤,竹签插入眼眶”等相关的新闻数不胜数,竹签此等利器,危险性自然不必多说,请去掉再给宝宝吃!

看懂配料表

除了以上食物,爸爸妈妈在日常给宝宝挑选零食的时候,也要学会看配料表的排序。

根据我们国家食品《食品安全国家标准预包装食品标签通则》规定,“各种配料应按制造或加工食品时加入量的递减顺序排列”。

换句话说,越排在配料表前面的含量越高。

比如你看到一瓶“儿童牛奶”,配料表的第一顺位不是“牛奶”或“生牛乳”而是“水”,那就不要选择,因为这瓶很可能是(乳)饮料而非牛奶。

再比如,你拿起一包零食,看到配料表里第一位是白砂糖,说明这里面最多的成分就是白砂糖,赶紧放回货架去吧。宝宝的零食最好是无糖,或少糖的。

爸爸妈妈看配料表挑选宝宝零食,要记住这个原则:

信息越少越好,配料越简单越好,复杂的化学名词越少越好。

关注添加剂

上面说到复杂的化学名词,大家应该都会联想到添加剂。

其实,国家对于食品添加剂有着非常严格的要求,食品添加剂是允许添加在食品里的,只要不超过规定剂量,就不会对人体造成危害。

当然,那些动不动就10多20种添加剂的零食,还是建议爸爸妈妈少买,毕竟一种零食添加剂不超标,多种零食叠加的剂量就不好说了呀!

除此之外,以下6种添加剂有的是直接存在于食物里,有的却有可能在生产或包装过程中污染食物,这些添加剂积累到一定量都会对宝宝造成危害,爸爸妈妈要注意。

零食黑名单

说了那么多零食的注意事项,最后给大家总结一下宝宝零食的黑名单:

上图的这些零食可以说除了满足成人的食瘾以外,营养价值都很低,严重的还会造成宝宝的健康风险,所以还是不要给宝宝食用啦。

宝宝春节饮食要注意

现在大家生活条件越来越好了,春节期间,各种各样的美食五花八门、品种繁多,真是从初一吃到十五都吃不完。

但其实对于宝宝来说,有些“美食”未必就真的是“好的”食物。

春节期间,爸爸妈妈一定要注意以下事项:

1、零食饮料要合理

春节期间让宝宝不吃零食、不喝饮料还是比较困难的,爸爸妈妈不需要绝对禁止。

而零食饮料如何挑选、有什么要注意的、哪些是黑名单,上面已经详细解释过了,建议爸爸妈妈收藏起来,遇到不清楚的零食,翻开来看看确认一下。

2、副食不能代替主食

春节期间,餐桌上的菜品丰富多样,宝宝这个吃一点、那个吃一点,还没吃到主食,就可能看到别人都吃完离开餐桌了,就开始喊饱、不要吃饭了。

这时候有的爸爸妈妈可能觉得,大过年的,也吃了那么多菜了,随他去吧。其实这是错误的!

在宝宝的成长发育阶段,每天的碳水化合物摄入是需要保证的,该吃的主食还是要吃,不能落下!

3、肉食素食要均衡

春节餐桌上鸡鸭鱼肉少不了,有的爸爸妈妈觉得宝宝吃肉不吃菜也没关系。但其实宝宝年纪还小,消化功能发育还不完全,食入过多的蛋白质会加重肾脏的负担。

而蔬菜和水果含有大量的维生素、膳食纤维和矿物质,是肉食无法提供的。

因此,宝宝的膳食要合理均衡,无论是肉食还是素食,都要适量,不能因为是春节就暴饮暴食哦。

点个【在看】,希望每个宝宝在春节期间都能健康饮食,幸福成长。

*作者:妈妈调查局局长。关注妈妈网育儿(ID:mmwyuer),500万妈妈都在看的母婴公众号,每天分享实用的育儿知识,让你成为更好的妈妈。转载请联系妈妈网育儿(ID:mmwyuer)。

"