从《囧妈》入手谈谈中国式亲子关系的控制、逃离与回归

这是头条号“懒龙说”的第83篇文章

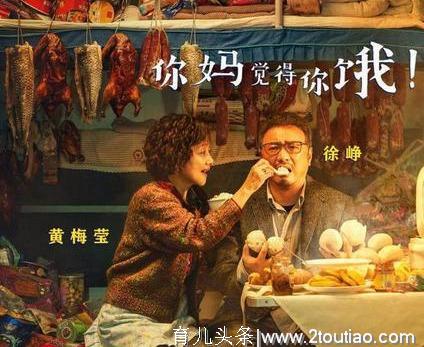

因为疫情的关系,今年的春节档所有电影全部从院线撤档。不过,电影《囧妈》与今日头条合作,在中国电影历史上首次采用线上首映的方式,请全国人民一起免费在线看电影。

趁着头条的活动,我也在西瓜视频上在线观看了《囧妈》,电影中的母子关系引发了很多观众的共鸣,很多网友都表示“喜提同款妈妈”。我们从《囧妈》电影中,其实看到的是我们自己家庭中的亲子关系。

几年前,在家庭亲子关系中,我还是子女的角色。这几年随着我家添了一名小正太,我自己的角色也转变成了父母的角色。随着角色的转变,我也需要站在新的角度来思考我自己的亲子关系如何构建,我也因此对于家庭亲子关系有了一些新的理解。中国的家庭亲子关系中其实有几个元素往往是非常普遍的,那就是控制、逃离以及回归,这几个元素互为因果,也互相作用。

今天的话题,我们就来聊聊关于中国家庭中的控制、逃离以及回归。

一、控制——超过界限的爱变成负担

从《囧妈》中,我们能够感受到扑面而来的亲切感,这是因为电影中的妈妈和我们很多人的妈妈一样,都是充满着控制欲。比如,只要妈妈觉得你饿了,你就一定饿了,所以就没完没了给你喂吃的。管你是在欣赏风景还是在发微信。这就是传说中的“妈妈觉得你饿”吧。

反过来也一样啊,当妈妈认为你吃饱了,哪怕你都吃了一盒红烧肉了就差一块了,妈妈也会毫不留情的挡住你伸向饭盒的筷子。

这样的“同款父母”,用2019年的一句流行语形容那就是——“我不要你觉得,我要我觉得!”

其实父母为什么总是控制欲爆棚呢?从心理学上大概有两个原因——分离焦虑和完美主义。

所谓分离焦虑,这一点很好理解。就是说随着孩子的逐渐成长,自主意识逐渐增强,孩子对于父母原有的孩童依赖被逐渐剥离。孩子逐渐脱离对父母的依赖而转向于构建与父母平等对话的机制。这对于父母来说,是需要一个接受过程的。自己的孩子,从走哪都要爸爸妈妈抱着到逐渐连行踪父母都不知道了;从一天到晚在父母面前叽叽喳喳到不再愿意跟父母说心里话。父母的不平衡,是显而易见的。

于是,很多父母误解了孩子,他们认为孩子的自主就是对他们控制的反抗,是对父母情感的疏离。而对于这种孩子与父母心理上的脱离,很多父母存在着焦虑,而他们应对这种焦虑的方式,就是往往采用更强的控制来干涉子女的生活。

另一个原因——完美主义,在电影中其实有体现。徐伊万在跟妈妈发生争执的时候,对妈妈这样说:“在你的心里面住着一个幻想出来的儿子,他应该吃几块红烧肉,脸上的肉是横着长还是竖着长,什么时候要孩子,膀胱几点钟排水,你全部都设定好了,你为什么要锲而不舍地改造我呢?这么多年过去了,难道你没有发现吗?我并不是你想象中的那个儿子。”

徐妈妈其实就有着典型的完美主义的倾向。父母心中存在一个完美的子女形象,他应该无论在任何角度都无可挑剔。然后父母会把这个完美子女的想象覆盖在自己的真实子女的身上,只有当孩子的行为符合他们“完美子女”的预期的时候,他们才会表现出对孩子的爱以及接受。这样会让孩子认为,只有达到父母的要求,才能获得父母的爱。父母爱的是那个完美的懂事的自己,而不是真实的自己。

令人感到细思极恐的是,这种完美主义是存在着代际遗传的。徐伊万的妈妈这样对待徐伊万,徐伊万也这样对待自己的妻子。孩子会把父母对待自己的方式无形中映射在自己的家庭关系中,这就是我们很多人一边被父母控制,一边控制自己的孩子的原因。

其实,无论是分离焦虑还是完美主义。归根结底,父母的控制是源自于对子女超出限度的爱,爱是美好的,但是超过界限就会成为负担。我们很多人,在做子女的时候就负担着父母过度沉重的爱,然后做了父母再用这样沉重的负担来压自己的儿女。其实,过度沉重的爱,对谁都是无法承受的。

二、逃离——充满矛盾的自救手段

面对父母的控制,虽然我们的伦理道德总是约束着子女的反抗行为,但是在过度的控制之下,子女也要面对,这时候,逃离就成了一个重要的选项。

在《囧妈》里,其实徐伊万并不敢当面告诉妈妈自己的想法。对于妈妈的控制,他所能做到的最多也就是偷偷把妈妈的小番茄给扔掉。即便如此,这样低烈度的反抗已经让徐伊万感到无比的惊险刺激了。

而旅途中上车的战斗民族女神娜塔莎,则进一步燃起了徐伊万心中反抗的战火。两人阴差阳错成为了同病相怜的“敝履”。相似的境遇和酒精拉近了两人的距离,娜塔莎问徐伊万:“你敢不敢把你的心里话告诉你妈妈?”

徐伊万本来还在摆手表示不敢,可是下一瞬间就突然被徐妈妈拉上了PK的战场。在一段鸡同鸭讲的冲突后,徐伊万终于说出了那句话:“我要逃离!”

可是在封闭的火车上,能逃离到哪里呢?其实这列火车也隐喻着我们的生活的环境。子女总是嚷嚷着要逃离,可是面对相对封闭的生活环境,以及割不断的血缘牵绊,又能够逃离到哪里呢?这里的逃离包含着两个方面的意义。一方面,逃离这种行为本身代表着子女自主意识的觉醒,另一方面,逃离也需要面对未知环境的不安。

子女自主意识觉醒。意味着子女对于自己的行为越来越负责。越来越积极的寻求担负更多的责任,在做出重要的判断时更加倾向于独立面对,不逃避。这其实反应了子女的心理上寻求积极健康的发展,以及自主能力和独立愿望的增强。当子女开始逃离的时候,也意味着子女开始摆脱对父母的依赖,转而寻求一种更加成熟的亲子关系。

未知环境的不安其实也是逃离所必然面对的。因为逃离意味着子女要离开原有的亲密关系,走出自己的舒适圈,去面对外面未知的世界。有时候,子女一边尝试逃离,一边却仍然留恋原有的家庭亲子关系,逃离有时也并不能给他们带来自由的喜悦,反而带来的是空虚和恐惧。这就很像我们一些子女,一方面并不喜欢父母安排的工作或者婚姻,想要逃离,另一方面却恐惧着逃离后未知的后果,所以最终只能在想逃又不能逃的矛盾中得过且过。

三、回归——逃离后形成新的亲子关系

值得一提的是,我们这里所讨论的回归,不是简单的得过且过维持现状,而是在逃离行为之后,父母与子女双方在冲突后进行交流的基础上,基于对对方的理解而形成的新的亲子关系。这样的新亲子关系应该说是有别于原有的子女像孩童一样依赖父母的从属依赖式的亲子关系,而是子女真正作为与父母在人格上互相平等,心理上互相尊重的沟通对象,而与父母重新构建的亲子关系。

在第一部分中我们提到过,父母对于子女寻求建立这种新亲子关系的努力往往开始是不理解的,会认为是对自己控制的反抗。但是其实,根据心理学的研究,子女自主意识的有效建立,新型亲子关系的建立其实对子女的心理发展更加有益,这使得子女在与人交流过程中有着充分的自信,反而可以采取更加自由和尊重的态度与父母进行顺畅的沟通,这无疑是更加有利于家庭关系的稳定的。

就像《囧妈》中的徐伊万,虽然酒后喊出了“我要逃离”。但是经过与妈妈的激烈冲突和摩擦,当母子二人在白雪茫茫的森林中重逢的时候,此时妈妈也真正接受了孩子已经不是以前依赖自己的孩子了,母子之间的从属依赖关系已经悄然改变,她必须把徐伊万当做一个真正的成年人。所以妈妈也对着徐伊万敞开了心扉,徐伊万才第一次真正面对妈妈所经历的苦难。在徐伊万递给妈妈奶糖的时候,母子二人在逃离后回归,新的亲子关系随之建立。

随着逃离和回归行为的完成,徐伊万和妈妈双方达到了对对方的理解,妈妈也明白了自己这些年的控制行为的不合理,徐伊万也理解了妈妈人生坎坷的辛酸。在这个层面,父母和子女在互相理解尊重的基础上,达成了和解。

四、反控制、反逃离、反回归——当主体和客体调过来会怎样呢?

说完了控制、逃离和回归,这篇文章本来应该结束了。可是我前面说了,我这几年做了父亲,站在了父母的角度上,所以对于家庭亲子关系有了一些新的感悟。从《囧妈》这部电影中,其实我们除了看到了父母对于子女的控制,子女对于父母的逃离,以及子女逃离后的回归之外,还看到了子女对父母的反控制,父母对子女的反逃离,以及父母也会回归的反回归的现象。

也就是说除了父母对子女控制之外,子女对父母也在施加控制;除了子女逃离父母之外,父母也在逃离子女;除了子女逃离后会回归之外,父母其实也会回归。把控制、逃离和回归三种行为的主体和客体调个个,就是我所谓的“反控制”、“反逃离”和“反回归”。

我们身边很多的人都是处在跟我一样的上有老下有小的阶段。随着子女的逐渐成长,父母年龄渐长,逐渐难以再对子女施加控制,反而当子女成为了家里的顶梁柱的时候,子女开始反过来给父母也施加了控制。我们好像也打着“我是为你好”的旗号给老人施加了很多控制,我们不让他们出门,不让他们买东西,美其名曰是怕他们摔着怕他们受骗,其实也是一种变相的控制。

就好像电影中,徐伊万刚开始只是找妈妈拿一下护照,就跟妈妈发生了冲突。原因就是妈妈没有按照徐伊万的要求去坐飞机。其实,这里徐伊万也是在对徐妈妈施加了控制,也是要求妈妈必须按照自己的安排来执行,这无疑是一种反控制的现象了。

对于子女的反控制,父母也有一种反逃离的现象。现在很多父母,对于跟子女住在一起都有着顾虑,这也是一种反逃离。一方面,父母也不想麻烦儿女,另一方面,父母一旦去了子女那里,就得承担起买菜做饭带孩子一系列家务,这与其说是养老,不如说是当了免费的保姆。父母活了大半辈子,也希望自己能活出自己,不用为子女而活。反逃离也是父母的独立意识的觉醒。

但是与子女逃离后会回归一样,即使逃离也无法逃脱血缘的羁縻,而父母对孩子的爱又总是让父母还是选择了回归子女身边,去承担起为子女照顾衣食起居的事情。短暂的逃离后,依然是长久的牵绊,最终还是选择回归。这也就是反回归。

所以,在电影的后半段,徐伊万和妈妈经过逃离都回归到了对方身边,妈妈把徐伊万当做了心理成熟的成年人,跟他坦白自己内心的创伤。而徐伊万也通过妈妈在舞台上的表现,重新意识到自己妈妈除了家长里短之外,还有着在舞台上光芒万丈的辉煌。他们互相都认同和接纳了对方的价值,同时也都变成了更好的自己。

《囧妈》这部电影,看起来是一部喜剧片,其实可以看做是一部讲述家庭关系的影片。影片中徐伊万和妈妈的关系,像极了我们每个人的家庭亲子关系。中国的家庭中,父母和子女之间随着时间的演变,控制、逃离和回归这三个行为总是在不断交替,而这三种行为的主客体也随着不同的阶段,呈现出不同的面貌。

子女小的时候,父母控制子女、子女逃离父母,子女逃离以后再回归。但到了子女长大以后,父母老了,子女开始控制父母,父母开始逃离子女,但是最终父母逃离以后仍然会回归。这种控制与反控制,逃离与反逃离以及回归与反回归的现象不断在我们的人生中交织,而我们的亲子关系也在这个过程中不断得到修正和重塑,逐渐向着成熟稳定的方向发展。

其实无论是谁对谁控制,谁对谁逃离,其根本都是没有把对方作为与自己人格上平等的对象来进行沟通和交流,我们或者屈服父母的控制,或者强迫父母屈服我们的控制,这其实都不是一种互相尊重和包容的态度和方式。

正如《囧妈》的结尾,徐伊万给前妻的留言所说的那样:“每个人都是独立的个体,每个个体都应该是完整的,爱不是控制和索取,爱是接纳和尊重。”也希望我们在经历了控制、逃离后,最终都能够回归到家庭亲子关系中来,与父母在互相尊重的基础上,好好聊聊。在深入的沟通中,和父母,和自己,真正的和解。

参考文献

1、《逃离抑或回归———门罗的 《逃离》对传统家庭伦理的反思》 周庭华 国外文学 2014年第3期

2、《为何家会伤人》 武志红 北京联合出版公司 2018.06

3、《父母教养方式、青少年的父母权威观/行为自主期望与亲子关系研究》 王美萍 山东师范大学硕士学位论文

4、《父母心理控制的代际传递:父母完美主义与婚姻满意度的作用》 于静 哈尔滨师范大学硕士学位论文

感谢您关注头条号“懒龙说”,如果您喜欢看我的文章,可以在评论下方与我留言交流,或者可以转发朋友圈,甚至可以点击文章下面的“赞赏”,为作者提供一点点支持,谢谢~

(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)"