为什么3岁之后的孩子越来越难管?因为孩子早升级了,你还在用老方法

养孩子也是打怪升级,孩子大了,需要换种方式管了。

01

回到最初,为什么要立规矩?一说立规矩第一反应就是“限制”——我得让孩子知道什么是最后防线,当他破坏时,我们的责任就是及时叫停或者给予限制惩罚。殊不知,立规矩其实是为了让孩子更好的获得自由!前阵子看到著名儿童心理学家杜布森博士这段话,我反反复复读了三次:

我现在敢站在悬崖边,就是因为边上有栏杆挡着,如果没有这栏杆的话,那我肯定会站在离得更远的地方。

而规矩,就像这悬崖边上的栏杆,有界限感(规矩)的孩子会更有安全感,相反,没有界限的孩子没有安全感,因为他不知道安全的尺度在哪里。 没有这个护栏会有两种可能:

没有这个护栏会有两种可能:一种可能是,孩子小心翼翼,站不到更远地方,看不到更美的风景。

总是担心会被掉下去,即便还有一段距离,心里也常会因为没有保障、没有安全感而不敢靠近。

这样的话,很多站在高峰上才能看到的风景,比如云海、日出的第一缕阳光,孩子就有可能错失了,他看到的永远都是不完整的,或者比别人慢半拍。另一种可能是,任性妄为,想怎样就怎样。天不怕地不怕,想看好风景往前冲就是了!看到好风景的同时也有可能失去性命,得不偿失。这两种方式,其实会限制孩子的的人生高度,以及他能走多远,更会直接影响到孩子的具体生活。闺蜜的一个小事让我印象非常深刻。每次去她家里,家中都是井井有条,极少出现东西找不到的情况,完全不像家有四岁和二岁娃的样子,而且工作+带俩小娃还能坚持跑步健身、做自己想做的事。对于很多家庭而言,有了孩子后“混乱”似乎就是一种该有的常态。但这样其实很糟糕,你经常会因为找不到要用的东西而大发雷霆或浪费几小时的时间来解决找不到东西这个问题,带娃本来就忙,一来二去就更乱,长期下去就形成了恶性循环,忙乱加剧、带娃更疲惫。其实闺蜜每天并没有花太多时间去整理,而是在用完某一个物品之后,第一时间“耽误”两分钟把它放回原位,下次再用时,从来不用花时间去想和找东西在哪里,节省时间不说,生活也安排地更轻松和自由。 后来聊天时才了解到,原来闺蜜有一个坚持“物归原位”的妈妈,从小就给她立下了这样的规矩,虽然期间她也反感过,不想做过,但还是坚持了。所以才有了如今的“时间自由”,才没有那种被孩子绑架、被家务捆绑的束缚感。立规矩其实是在培养孩子一种自我掌控的能力,往大了说是自律。而自律的终极目的不是让人有束缚感,而是让人感到自由。

后来聊天时才了解到,原来闺蜜有一个坚持“物归原位”的妈妈,从小就给她立下了这样的规矩,虽然期间她也反感过,不想做过,但还是坚持了。所以才有了如今的“时间自由”,才没有那种被孩子绑架、被家务捆绑的束缚感。立规矩其实是在培养孩子一种自我掌控的能力,往大了说是自律。而自律的终极目的不是让人有束缚感,而是让人感到自由。当我们和孩子搞清楚为什么要立规矩之后,执行起来也就没那么难了。

02

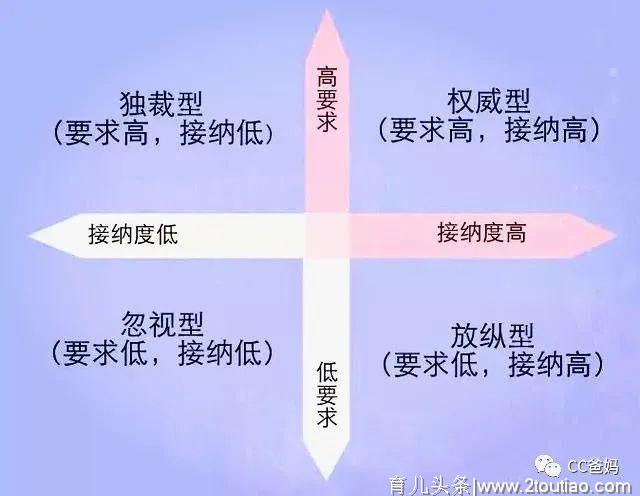

如何找到正确的立规则方式?很多人担心慈母多败儿、又怕过于严厉孩子逆反,破罐子破摔,松紧的尺度似乎太难把握。其实,最好家庭养育模式是——高要求,高接纳——规矩要立、情绪也要接纳。1966年,美国心理学家黛安娜·鲍姆林德(Diana Baumrind)提出了著名的“家庭养育模式”(Parenting Styles)理论。她对父母类型和其养育模式进行了简单而直观的分类,分别是:要求高、接纳低的独裁型;要求低、接纳高的放纵型;要求低、接纳低的忽视型;要求高、接纳高的权威型。注:“要求”指的是父母对孩子行为的管制。“接纳”指的是父母对孩子情感的敏感和接受度。 在“家庭养育方式”提出的几十年来,“权威型”都被公认为是最积极、健康、有效的养育方式。权威型的父母对孩子接纳度很高,很像我们现在提倡的包容孩子,对孩子情感和需要积极回应、重视倾听和交流、鼓励孩子表达自己的观点,在家庭中一起做出决策。但同时他们也认为自己在孩子心目中应该有权威,他们对孩子的行为有清晰的规则,有坚定的管教,对孩子的表现有高期待。这是一种对孩子的生活与成长高度参与和控制,但情感上又高度接纳感受和情绪的养育方式。心理学家认为,高要求和高接纳,是最能够养育出“成功”的孩子的途径。但是许多人只做到了前者——接纳度高、要求(规则)不足,导致过度包容成为放纵型。放纵型养出来的孩子过于自我,当遇到规则或者权威(比如幼儿园老师),他们往往随着性子不乐意遵守,无视并且反抗。同时专注力和耐性都很低,在学校中往往因为缺乏自制力而学习成绩比较落后。成年之后,往往很难获得学业和工作上的成就。虽然每个孩子都有着性格的不同,但,任何孩子,都同时需要情感上的温暖和行为上的管教。

在“家庭养育方式”提出的几十年来,“权威型”都被公认为是最积极、健康、有效的养育方式。权威型的父母对孩子接纳度很高,很像我们现在提倡的包容孩子,对孩子情感和需要积极回应、重视倾听和交流、鼓励孩子表达自己的观点,在家庭中一起做出决策。但同时他们也认为自己在孩子心目中应该有权威,他们对孩子的行为有清晰的规则,有坚定的管教,对孩子的表现有高期待。这是一种对孩子的生活与成长高度参与和控制,但情感上又高度接纳感受和情绪的养育方式。心理学家认为,高要求和高接纳,是最能够养育出“成功”的孩子的途径。但是许多人只做到了前者——接纳度高、要求(规则)不足,导致过度包容成为放纵型。放纵型养出来的孩子过于自我,当遇到规则或者权威(比如幼儿园老师),他们往往随着性子不乐意遵守,无视并且反抗。同时专注力和耐性都很低,在学校中往往因为缺乏自制力而学习成绩比较落后。成年之后,往往很难获得学业和工作上的成就。虽然每个孩子都有着性格的不同,但,任何孩子,都同时需要情感上的温暖和行为上的管教。03

具体到立规矩这件事上要如何执行?不站在孩子的对立面——多画饼,少挖坑。孩子小的时候我们讲道理经常讲不通,所以我们执行规矩的方式通常是以“后果”为导向的。他们往往因为“害怕”或“失去什么”而遵守,比如不刷牙牙烂了去医院很疼,比如不刷牙不能看视频。但随着年龄的增长他们开始用同样的方法对付你,最常见的就是“你不让吃我就不刷牙”、“你不让我看我就不吃饭”,或者完全不屑:你随便,还能把我怎么样。甚至开始跟你对着干:你越不让我怎么样我越要怎样,这就是常说的“禁果效应”,这样的后果甚至会超过不遵守规矩的后果。所以,这个阶段执行规矩要多画饼,少挖坑。正确话术不再是“不行、不能”“否则会怎样”,而应该是“这样做你可以得到什么……”,因为他们初步具备了思考和判断的能力,尤其是4、5岁之后孩子。 比如孩子不刷牙。以前我会跟CC说“不刷牙的话牙齿就会坏掉,还会非常疼,要看牙医不说,严重了很有可能要拔牙、会流血,非常难受非常疼!”但大了再这么说,她完全不吃你那一套啊,因为她不惧这个坑,不怕疼,知道会打麻药。但是,当我把“挖坑”变成“画饼”之后,竟然画风大变!我:刷牙是为了很好的保护我们的牙齿,CC爱吃糖和蛋糕对不对,那你想一直都可以吃自己喜欢吃的东西吗?CC:想。我:想就要刷牙,这样才有机会想吃就吃。而且你现在还小,有很多美味还没有尝到,如果我们保护好牙齿,等长大之后不仅可以冷热酸甜想吃就吃,还会因为有一口洁白、亮丽的牙齿而变漂亮哦~听到这时,CC已经开始两眼放光了,画饼成功!规矩不是限制是自由,父母不是敌人是战友。陪写作业/兴趣班也是一样的道理。读英语/练琴,一路学过来CC常有打退堂鼓的时候,小时候画饼她不懂,所以想要顺利执行就是我们需要怎么样,才能怎么样;但长大明白之后,就可以画饼了。你看姥姥来家里你能真正表演一首曲子是不是感觉特棒?攻克了这个难点,你就能弹出更厉害的曲子,今天我们一起拿下它,易错位置妈妈提示你!不要站在孩子的对立面,盯着他什么没做好,而是要和他站在同一战线上,和他一起想办法,去共同战胜那个内心当中无法控制自己行为的槛,最终实现自然而然的自律,获得真正的自由,看到更美的风景,获得更高的成就。

比如孩子不刷牙。以前我会跟CC说“不刷牙的话牙齿就会坏掉,还会非常疼,要看牙医不说,严重了很有可能要拔牙、会流血,非常难受非常疼!”但大了再这么说,她完全不吃你那一套啊,因为她不惧这个坑,不怕疼,知道会打麻药。但是,当我把“挖坑”变成“画饼”之后,竟然画风大变!我:刷牙是为了很好的保护我们的牙齿,CC爱吃糖和蛋糕对不对,那你想一直都可以吃自己喜欢吃的东西吗?CC:想。我:想就要刷牙,这样才有机会想吃就吃。而且你现在还小,有很多美味还没有尝到,如果我们保护好牙齿,等长大之后不仅可以冷热酸甜想吃就吃,还会因为有一口洁白、亮丽的牙齿而变漂亮哦~听到这时,CC已经开始两眼放光了,画饼成功!规矩不是限制是自由,父母不是敌人是战友。陪写作业/兴趣班也是一样的道理。读英语/练琴,一路学过来CC常有打退堂鼓的时候,小时候画饼她不懂,所以想要顺利执行就是我们需要怎么样,才能怎么样;但长大明白之后,就可以画饼了。你看姥姥来家里你能真正表演一首曲子是不是感觉特棒?攻克了这个难点,你就能弹出更厉害的曲子,今天我们一起拿下它,易错位置妈妈提示你!不要站在孩子的对立面,盯着他什么没做好,而是要和他站在同一战线上,和他一起想办法,去共同战胜那个内心当中无法控制自己行为的槛,最终实现自然而然的自律,获得真正的自由,看到更美的风景,获得更高的成就。怪不得给娃立规矩总失败,最重要的这一点为什么没人讲?

为什么等听懂后再立规矩就晚了?经历了一场交通事故之后,我终于明白了

说又听不懂、打又打不得,学会这三步,再难搞的娃也能温和立规矩

终于明白立的规矩为什么没效果了,原来是坏在这些“好事”上!

CC爸妈:“中国父母学习计划”推行者,C爸-中国医科大学硕士;C妈-报社育儿编辑,新时代、新父母、新理念,育儿需要鸡汤,也需要指南,公益普及婴幼儿养育、疾病、心理知识。(cc-bama)