“我本想抄基金的底,它却抄了我的家”

本文经授权转载自

DT财经(ID:DTcaijing)年轻人,你的基金还好吗? 不知道从什么时候开始,公众号界流行一款「年轻人××了」的句式,比如「00后已经秃了」「90后开始弃养爱情了」「80后开始愁葬礼上放什么歌了」。在这两天,年轻人句式又多了一个选项——「年轻人又双叒被割韭菜了」。 回想起年前的投资热,似乎所有软件都在讨论基金。点开朋友圈和微博,一群人在聊今日收益,就连平时习惯性买买买的小红书,首页居然也堆满了怎么用基金搞钱的帖子。 看似一切向好的行情,加上鼓动人心的话术,让平日里用消费改善生活的人跟着野生基金导师们的指导,把提升生活质量的资本投入了基金当中。 后来的故事我们都知道。春节返工后,原本承载了致富希望的基金页面,如今就是一份日更的账单。生活品质打了水漂,年轻人只能戴着痛苦面具度过本就难熬的上班时间。虽然现在说这些有马后炮的嫌疑,但小红书上的基金热不仅是投资狂欢时期的缩影,也像是一台时光机,能让我们穿越回行情不断上涨的那一段时间。 今天,我们趁着回调之际,回过头来看看一些早已出现的端倪,看看当时都发生了什么。

第二个特点在于他们的网络延迟似乎有些高。 2020年前,小红书上关于基金理财的帖子几乎没有什么热度。考虑到这个社区一以贯之的「只聊用钱买来的大logo,不聊钱」主题,其实也在意料之中。直到2020年7月,上证指数开始有明显的抬升迹象,高热度帖子才有比较明显的增加。 当理财热在非专业平台蔓延,2021年初,理财也正式成为了小红书的重要议题之一,基金相关高热度帖子陡然增加。仅这2个月的发帖数量就占总热帖数的72.9%。这个社区里的人和社区的管理者,似乎和市场上的理财大潮有些时差。

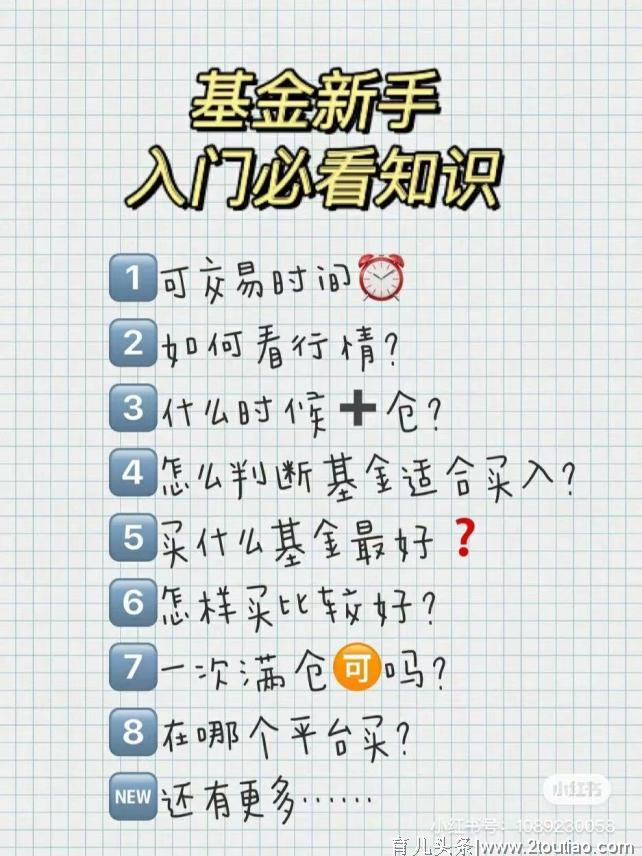

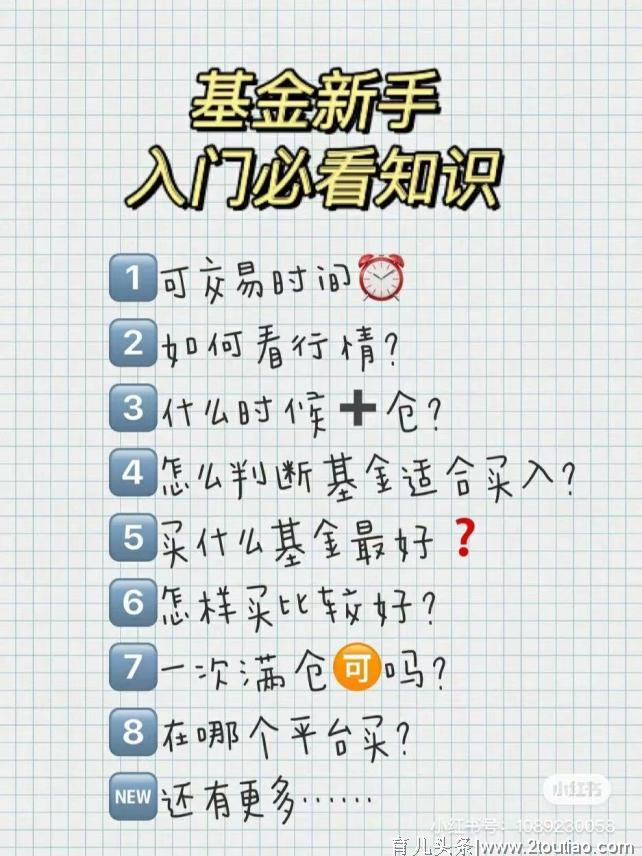

社会的毒打可能会迟到,但从来不缺席,只是这份毒打对于年轻人来说可能光临得太早了些。在小红书基金内容大热的2月,上证指数开始动荡,年轻人手头持有的热门基金大多给了小白们迎头一击。 野生「投资学博主」们不仅存在网络延时比较严重的缺点,还有另一个问题——输出观点的专业性存疑。 比如小红书上输出高热度基金内容最多的5位用户中,有4位的创号初衷并非分享基金信息,他们分别是母婴博主、励志博主和美妆博主。虽然部分博主自称拥有相关背景或基金市场从业经验,但一位博主输出观点时仍然遭到了网友的质疑。 (图注:似乎部分博主都在说着类似的话) 当你点开这位博主的首页,你会发现他前期的视频主题都是「普通人挣100万要花几年」「学历不高也能做的高薪职业」这类速食类的励志视频,点赞数也在几十到几百不等。但当他调转方向讲基金时,点赞数突然就上涨到7.1万。 所以,到底是什么让年轻人们愿意相信野生基金博主们说的话? 足够优质的内容也需要精良的包装,博主们还在标题上下足了功夫。有的人用 「保姆级教程」「3分钟学会」「一图看懂」等一系列让人放心的辞藻;有的人堆砌了「让你悄悄变有钱」和「赚钱大法后悔没早看」等闷声大发财的说法,把握了中国人的心态。 细微的用词差异显示出了新媒体博主们强大的文字功底,单单将他们归为「基金博主」简直就是抹杀了他们身上的斜杠,应该用「懂基金/懂投资的潮流新媒体人」称呼他们才对。小红书上的博主们甚至把基金教程的门槛做到了「极致低」,逐渐获得了来自于四面八方的点赞。这难免让媒体人们连连感叹有差距。

足够优质的内容也需要精良的包装,博主们还在标题上下足了功夫。有的人用 「保姆级教程」「3分钟学会」「一图看懂」等一系列让人放心的辞藻;有的人堆砌了「让你悄悄变有钱」和「赚钱大法后悔没早看」等闷声大发财的说法,把握了中国人的心态。 细微的用词差异显示出了新媒体博主们强大的文字功底,单单将他们归为「基金博主」简直就是抹杀了他们身上的斜杠,应该用「懂基金/懂投资的潮流新媒体人」称呼他们才对。小红书上的博主们甚至把基金教程的门槛做到了「极致低」,逐渐获得了来自于四面八方的点赞。这难免让媒体人们连连感叹有差距。  除了标题,足智多谋的新媒体人还要让封面足够吸睛。在小红书这个社交语境下,吸睛的封面当然是自己精雕细琢的颜值。 除了科普硬实力之外,各类非专业平台的博主还有软实力,因为他们大多自带粉丝。比如上面我们提到的母婴博主、美妆博主们,这些博主早已通过早期视频与受众建立了信任感。 曾经帮你避雷「不适合恋爱的男生」的博主现在转头为你推荐「适合新手的基金」,暗中建立的信任感难免让你快速地照着录屏教程,完成支付。

除了标题,足智多谋的新媒体人还要让封面足够吸睛。在小红书这个社交语境下,吸睛的封面当然是自己精雕细琢的颜值。 除了科普硬实力之外,各类非专业平台的博主还有软实力,因为他们大多自带粉丝。比如上面我们提到的母婴博主、美妆博主们,这些博主早已通过早期视频与受众建立了信任感。 曾经帮你避雷「不适合恋爱的男生」的博主现在转头为你推荐「适合新手的基金」,暗中建立的信任感难免让你快速地照着录屏教程,完成支付。 (图源:小红书) 专业领域的博主只能靠收益率博取你的信任,但小红书博主早就和存量用户们建立了信任。他们能够更快地接近用户,更快地向小白传递理财知识。 这样的现象不仅出现在小红书,也出现在其他社区。只不过与小红书传统的社区氛围相比,「努力搞钱」的另类感在这里更为明显而已。当投资小白按图索骥,看到博主们推荐的基金的确大有所为,难免对这些野生基金导师产生了更深层次的信任感。

(图源:小红书) 专业领域的博主只能靠收益率博取你的信任,但小红书博主早就和存量用户们建立了信任。他们能够更快地接近用户,更快地向小白传递理财知识。 这样的现象不仅出现在小红书,也出现在其他社区。只不过与小红书传统的社区氛围相比,「努力搞钱」的另类感在这里更为明显而已。当投资小白按图索骥,看到博主们推荐的基金的确大有所为,难免对这些野生基金导师产生了更深层次的信任感。

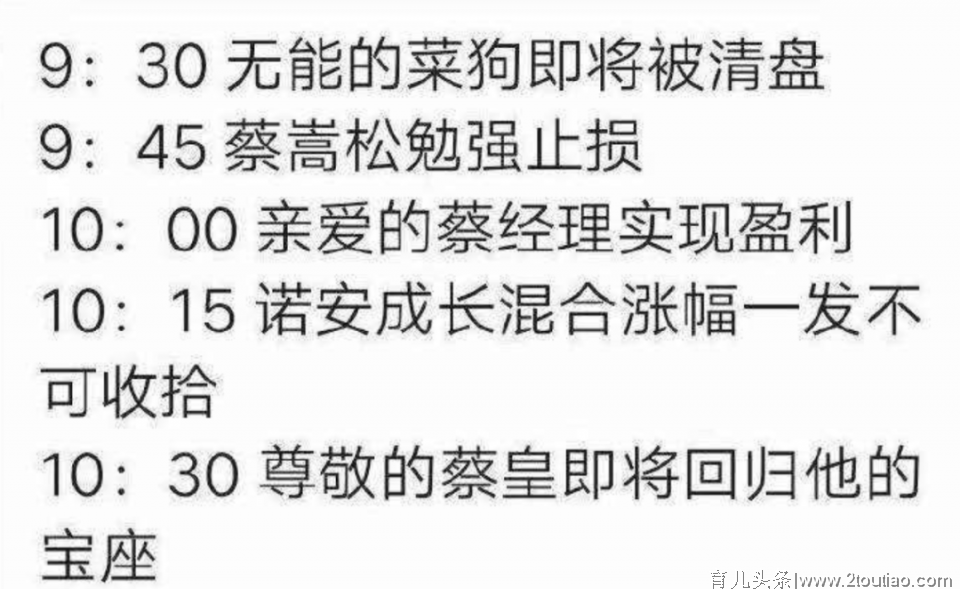

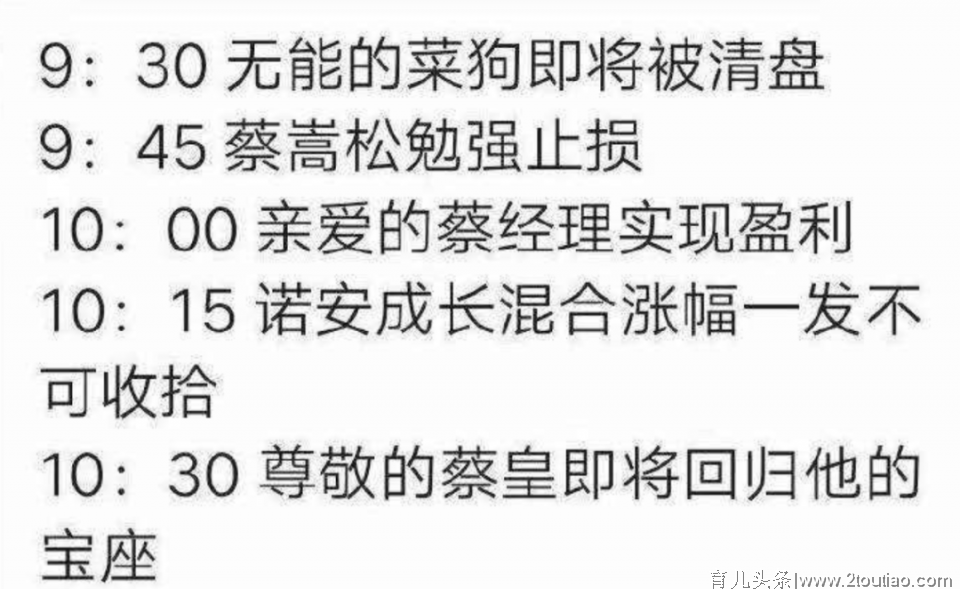

但他们似乎没有考虑清楚一点——到底是博主的推荐让大家发现了明星产品,还是明星产品太过耀眼以至于让博主们看见了它们? 年轻人固然有顾虑,但当同龄人甚至年纪比自己更小的人已经用零花钱理财,并已经获得了一定收益时,这种现象已经无暇让人纠结于「买」和「不买」,而是「买多少」。 就这样,年轻人半推半就地上了车。 (蔡经理在1小时内就能体验到完全不同的生活 图源:知乎) 尽管投资者追捧明星经理是正常现象,某位基金经理后援会的负责人也在一次采访中称「基金饭圈化是个误会」,但当年轻人在未来的投资过程中习惯性地盲从明星经理人,也就给了机构更多操作的空间——尤其当热搜充斥着各种投资信息时,或许就是收割的好机会。 除了机构能够得利,其实还有另一拨人正在暗暗受益。他们才是真正穿越牛熊,不管怎么样都能赚到流量、名声和财富的赢家。他们就是在各个平台上教别人投资的博主们。 我们看到的博主总是在怂恿大家「跟着基金经理买」「认准这几个产品买」,但他们却很少提及风险,行情下滑时他们就告诉大家「基金需要长期持有」。 当大家投入的真金白银,对方只要在视频前加一句「视频内容不构成任何投资建议」就能免责,再顺势卖卖基金理财课,稳赚不亏。反正用户亏损的钱都是责任自负。 当年轻人意识到这些问题以后,其实就该重新审视一下自己的投资策略了。并不是所有人都适合基金,不是所有人都适合长期持有基金,或者说,不是所有人都适合投资。 前一天还在向ofo追讨199元押金的你,转头就在投资市场上「呼风唤雨」。 这好像,有点不对劲。作 者 | 阿 米编 辑 | 王朝靖设 计 | 宋丹琳数 据 | 龚大东

(蔡经理在1小时内就能体验到完全不同的生活 图源:知乎) 尽管投资者追捧明星经理是正常现象,某位基金经理后援会的负责人也在一次采访中称「基金饭圈化是个误会」,但当年轻人在未来的投资过程中习惯性地盲从明星经理人,也就给了机构更多操作的空间——尤其当热搜充斥着各种投资信息时,或许就是收割的好机会。 除了机构能够得利,其实还有另一拨人正在暗暗受益。他们才是真正穿越牛熊,不管怎么样都能赚到流量、名声和财富的赢家。他们就是在各个平台上教别人投资的博主们。 我们看到的博主总是在怂恿大家「跟着基金经理买」「认准这几个产品买」,但他们却很少提及风险,行情下滑时他们就告诉大家「基金需要长期持有」。 当大家投入的真金白银,对方只要在视频前加一句「视频内容不构成任何投资建议」就能免责,再顺势卖卖基金理财课,稳赚不亏。反正用户亏损的钱都是责任自负。 当年轻人意识到这些问题以后,其实就该重新审视一下自己的投资策略了。并不是所有人都适合基金,不是所有人都适合长期持有基金,或者说,不是所有人都适合投资。 前一天还在向ofo追讨199元押金的你,转头就在投资市场上「呼风唤雨」。 这好像,有点不对劲。作 者 | 阿 米编 辑 | 王朝靖设 计 | 宋丹琳数 据 | 龚大东

茅台之后,电子烟成了新的财富密码

茅台之后,电子烟成了新的财富密码 装疯卖傻的邓超,是最被浪费的好演员

装疯卖傻的邓超,是最被浪费的好演员

DT财经(ID:DTcaijing)年轻人,你的基金还好吗? 不知道从什么时候开始,公众号界流行一款「年轻人××了」的句式,比如「00后已经秃了」「90后开始弃养爱情了」「80后开始愁葬礼上放什么歌了」。在这两天,年轻人句式又多了一个选项——「年轻人又双叒被割韭菜了」。 回想起年前的投资热,似乎所有软件都在讨论基金。点开朋友圈和微博,一群人在聊今日收益,就连平时习惯性买买买的小红书,首页居然也堆满了怎么用基金搞钱的帖子。 看似一切向好的行情,加上鼓动人心的话术,让平日里用消费改善生活的人跟着野生基金导师们的指导,把提升生活质量的资本投入了基金当中。 后来的故事我们都知道。春节返工后,原本承载了致富希望的基金页面,如今就是一份日更的账单。生活品质打了水漂,年轻人只能戴着痛苦面具度过本就难熬的上班时间。虽然现在说这些有马后炮的嫌疑,但小红书上的基金热不仅是投资狂欢时期的缩影,也像是一台时光机,能让我们穿越回行情不断上涨的那一段时间。 今天,我们趁着回调之际,回过头来看看一些早已出现的端倪,看看当时都发生了什么。

第二个特点在于他们的网络延迟似乎有些高。 2020年前,小红书上关于基金理财的帖子几乎没有什么热度。考虑到这个社区一以贯之的「只聊用钱买来的大logo,不聊钱」主题,其实也在意料之中。直到2020年7月,上证指数开始有明显的抬升迹象,高热度帖子才有比较明显的增加。 当理财热在非专业平台蔓延,2021年初,理财也正式成为了小红书的重要议题之一,基金相关高热度帖子陡然增加。仅这2个月的发帖数量就占总热帖数的72.9%。这个社区里的人和社区的管理者,似乎和市场上的理财大潮有些时差。

社会的毒打可能会迟到,但从来不缺席,只是这份毒打对于年轻人来说可能光临得太早了些。在小红书基金内容大热的2月,上证指数开始动荡,年轻人手头持有的热门基金大多给了小白们迎头一击。 野生「投资学博主」们不仅存在网络延时比较严重的缺点,还有另一个问题——输出观点的专业性存疑。 比如小红书上输出高热度基金内容最多的5位用户中,有4位的创号初衷并非分享基金信息,他们分别是母婴博主、励志博主和美妆博主。虽然部分博主自称拥有相关背景或基金市场从业经验,但一位博主输出观点时仍然遭到了网友的质疑。 (图注:似乎部分博主都在说着类似的话) 当你点开这位博主的首页,你会发现他前期的视频主题都是「普通人挣100万要花几年」「学历不高也能做的高薪职业」这类速食类的励志视频,点赞数也在几十到几百不等。但当他调转方向讲基金时,点赞数突然就上涨到7.1万。 所以,到底是什么让年轻人们愿意相信野生基金博主们说的话?

足够优质的内容也需要精良的包装,博主们还在标题上下足了功夫。有的人用 「保姆级教程」「3分钟学会」「一图看懂」等一系列让人放心的辞藻;有的人堆砌了「让你悄悄变有钱」和「赚钱大法后悔没早看」等闷声大发财的说法,把握了中国人的心态。 细微的用词差异显示出了新媒体博主们强大的文字功底,单单将他们归为「基金博主」简直就是抹杀了他们身上的斜杠,应该用「懂基金/懂投资的潮流新媒体人」称呼他们才对。小红书上的博主们甚至把基金教程的门槛做到了「极致低」,逐渐获得了来自于四面八方的点赞。这难免让媒体人们连连感叹有差距。

足够优质的内容也需要精良的包装,博主们还在标题上下足了功夫。有的人用 「保姆级教程」「3分钟学会」「一图看懂」等一系列让人放心的辞藻;有的人堆砌了「让你悄悄变有钱」和「赚钱大法后悔没早看」等闷声大发财的说法,把握了中国人的心态。 细微的用词差异显示出了新媒体博主们强大的文字功底,单单将他们归为「基金博主」简直就是抹杀了他们身上的斜杠,应该用「懂基金/懂投资的潮流新媒体人」称呼他们才对。小红书上的博主们甚至把基金教程的门槛做到了「极致低」,逐渐获得了来自于四面八方的点赞。这难免让媒体人们连连感叹有差距。  除了标题,足智多谋的新媒体人还要让封面足够吸睛。在小红书这个社交语境下,吸睛的封面当然是自己精雕细琢的颜值。 除了科普硬实力之外,各类非专业平台的博主还有软实力,因为他们大多自带粉丝。比如上面我们提到的母婴博主、美妆博主们,这些博主早已通过早期视频与受众建立了信任感。 曾经帮你避雷「不适合恋爱的男生」的博主现在转头为你推荐「适合新手的基金」,暗中建立的信任感难免让你快速地照着录屏教程,完成支付。

除了标题,足智多谋的新媒体人还要让封面足够吸睛。在小红书这个社交语境下,吸睛的封面当然是自己精雕细琢的颜值。 除了科普硬实力之外,各类非专业平台的博主还有软实力,因为他们大多自带粉丝。比如上面我们提到的母婴博主、美妆博主们,这些博主早已通过早期视频与受众建立了信任感。 曾经帮你避雷「不适合恋爱的男生」的博主现在转头为你推荐「适合新手的基金」,暗中建立的信任感难免让你快速地照着录屏教程,完成支付。 (图源:小红书) 专业领域的博主只能靠收益率博取你的信任,但小红书博主早就和存量用户们建立了信任。他们能够更快地接近用户,更快地向小白传递理财知识。 这样的现象不仅出现在小红书,也出现在其他社区。只不过与小红书传统的社区氛围相比,「努力搞钱」的另类感在这里更为明显而已。当投资小白按图索骥,看到博主们推荐的基金的确大有所为,难免对这些野生基金导师产生了更深层次的信任感。

(图源:小红书) 专业领域的博主只能靠收益率博取你的信任,但小红书博主早就和存量用户们建立了信任。他们能够更快地接近用户,更快地向小白传递理财知识。 这样的现象不仅出现在小红书,也出现在其他社区。只不过与小红书传统的社区氛围相比,「努力搞钱」的另类感在这里更为明显而已。当投资小白按图索骥,看到博主们推荐的基金的确大有所为,难免对这些野生基金导师产生了更深层次的信任感。但他们似乎没有考虑清楚一点——到底是博主的推荐让大家发现了明星产品,还是明星产品太过耀眼以至于让博主们看见了它们? 年轻人固然有顾虑,但当同龄人甚至年纪比自己更小的人已经用零花钱理财,并已经获得了一定收益时,这种现象已经无暇让人纠结于「买」和「不买」,而是「买多少」。 就这样,年轻人半推半就地上了车。

(蔡经理在1小时内就能体验到完全不同的生活 图源:知乎) 尽管投资者追捧明星经理是正常现象,某位基金经理后援会的负责人也在一次采访中称「基金饭圈化是个误会」,但当年轻人在未来的投资过程中习惯性地盲从明星经理人,也就给了机构更多操作的空间——尤其当热搜充斥着各种投资信息时,或许就是收割的好机会。 除了机构能够得利,其实还有另一拨人正在暗暗受益。他们才是真正穿越牛熊,不管怎么样都能赚到流量、名声和财富的赢家。他们就是在各个平台上教别人投资的博主们。 我们看到的博主总是在怂恿大家「跟着基金经理买」「认准这几个产品买」,但他们却很少提及风险,行情下滑时他们就告诉大家「基金需要长期持有」。 当大家投入的真金白银,对方只要在视频前加一句「视频内容不构成任何投资建议」就能免责,再顺势卖卖基金理财课,稳赚不亏。反正用户亏损的钱都是责任自负。 当年轻人意识到这些问题以后,其实就该重新审视一下自己的投资策略了。并不是所有人都适合基金,不是所有人都适合长期持有基金,或者说,不是所有人都适合投资。 前一天还在向ofo追讨199元押金的你,转头就在投资市场上「呼风唤雨」。 这好像,有点不对劲。作 者 | 阿 米编 辑 | 王朝靖设 计 | 宋丹琳数 据 | 龚大东

(蔡经理在1小时内就能体验到完全不同的生活 图源:知乎) 尽管投资者追捧明星经理是正常现象,某位基金经理后援会的负责人也在一次采访中称「基金饭圈化是个误会」,但当年轻人在未来的投资过程中习惯性地盲从明星经理人,也就给了机构更多操作的空间——尤其当热搜充斥着各种投资信息时,或许就是收割的好机会。 除了机构能够得利,其实还有另一拨人正在暗暗受益。他们才是真正穿越牛熊,不管怎么样都能赚到流量、名声和财富的赢家。他们就是在各个平台上教别人投资的博主们。 我们看到的博主总是在怂恿大家「跟着基金经理买」「认准这几个产品买」,但他们却很少提及风险,行情下滑时他们就告诉大家「基金需要长期持有」。 当大家投入的真金白银,对方只要在视频前加一句「视频内容不构成任何投资建议」就能免责,再顺势卖卖基金理财课,稳赚不亏。反正用户亏损的钱都是责任自负。 当年轻人意识到这些问题以后,其实就该重新审视一下自己的投资策略了。并不是所有人都适合基金,不是所有人都适合长期持有基金,或者说,不是所有人都适合投资。 前一天还在向ofo追讨199元押金的你,转头就在投资市场上「呼风唤雨」。 这好像,有点不对劲。作 者 | 阿 米编 辑 | 王朝靖设 计 | 宋丹琳数 据 | 龚大东

茅台之后,电子烟成了新的财富密码

茅台之后,电子烟成了新的财富密码 装疯卖傻的邓超,是最被浪费的好演员

装疯卖傻的邓超,是最被浪费的好演员