化身送子观音,干细胞让宫腔粘连患者成功受孕

三孩政策普惠全国,有的地方甚至在此基础上加码,出台了奖励生育三孩的利好政策。但有的人却被不孕症挡在门外,只能望利好政策而兴叹了。在引起女性不孕的诸多因素中,宫腔粘连是比较常见的因素。

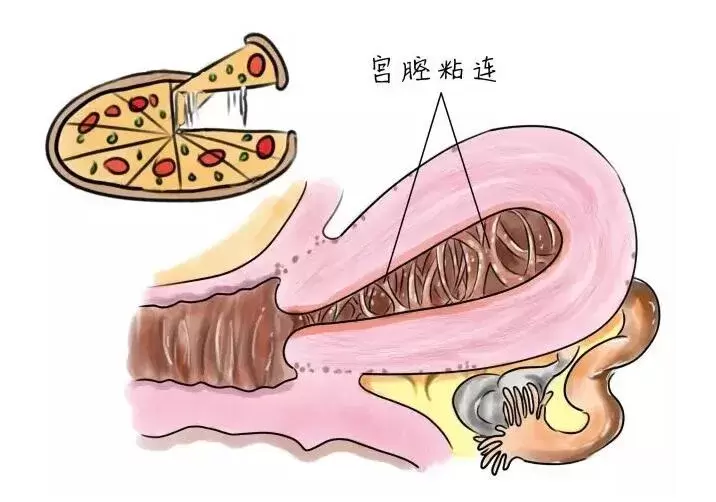

宫腔粘连(IUA)是子宫内膜基底层损伤后,功能层再生修复障碍,纤维瘢痕组织形成,引起宫腔部分或全部粘连闭塞所致的一系列综合征。1894年,Heinrich Fritsch首次对宫腔粘连进行报道。1948年,Joseph Asherman研究并详细描述宫腔粘连,因此宫腔粘连又称为“Asherman综合征”。

宫腔粘连主要临床表现为月经量减少甚至闭经、不孕及周期性腹痛等,妊娠早期易发生反复流产,妊娠晚期常出现胎盘植入、早产及产后出血等不良妊娠结局,对女性生殖功能影响严重。创伤和炎性感染是发生宫腔粘连的高危因素,其中早孕期进行的人工流产和产后刮宫是宫腔粘连的主要病因,分别占67%和22%。随着人们思想观念及生活方式的开放,我国人工流产率逐年升高,随之发生的宫腔粘连也呈逐渐增长趋势。

宫腔粘连患者通常因经量减少、闭经、周期性腹痛、不孕等症状就诊,对于无周期性腹痛且无生育要求的患者可以不治疗,但对于有症状且有生育要求的患者,手术是首选治疗方法。

目前,临床上宫腔粘连的标准治疗方法是采用宫腔镜下粘连分离术(TCRA)并辅助术后人工周期治疗,在一些轻、中度及无生育要求的患者可达到较好的治疗效果。但对于子宫内膜基底层破坏严重的肌性或结缔组织性粘连患者,因其对雌、孕激素反应较差,在手术后易发生再次粘连。有文献报道,TCRA术后再粘连发生率为62.5%。尤其是重度宫腔粘连患者,目前尚无有效治疗方法,这使得宫腔粘连治疗成为一个极大的难题。

有学者提出,导致宫腔粘连的子宫内膜修复障碍,与局部干细胞损伤和缺失有关,认为子宫内膜的再生修复源自内膜中的干细胞。子宫内膜创伤和感染时,内膜基底层损伤可能使位于此处的子宫内膜干细胞数量减少甚至缺失、功能受损,子宫内膜腺上皮不能完全再生,导致内膜疤痕性修复,最终引起内膜损伤。这一理念的提出突破了传统的治疗手段,为子宫内膜损伤的治疗提供了新思路。

近年来,干细胞与再生医学的研究表明,干细胞在修复并重建受损的子宫内膜中起重要作用,对宫腔粘连以及着床失败的不孕患者具有潜在治疗价值,可改善子宫内膜容受性,有利于提高不孕妇女人工辅助生殖的成功率,对于内膜增生异常性疾病也有重要的指导意义。

有研究表明,采用自体细胞疗法,在射线引导下通过子宫动脉内导管插入子宫动脉和螺旋小动脉,注入来自宫腔粘连患者的CD133+骨髓干细胞,可恢复子宫内膜容受性,使得月经量增加、子宫内膜增厚、血管生成增加,有效缓解宫腔粘连。

有研究利用自体骨髓间充质干细胞(MSCs)制成的胶原骨架,植入宫腔粘连患者子宫内膜,可逆转Np63诱导的宫腔粘连内膜纤维化过程,并通过下调Np63的表达促进子宫内膜的再生。

通过血管内皮生长因子(VEGF)转染的MSCs移植,对子宫内膜再生和子宫内膜容受性的治疗效果更好,其子宫内膜厚度显着增加,评估子宫内膜容受性的细胞角蛋白、维生素、VEGF、白血病抑制因子(LIF)和整合素αvβ3的表达显著增加,从而增加受孕率。

Tan等收集患者的月经,体外培养分离患者的经血干细胞,再回输入宫腔,对宫腔重度粘连(Ⅲ~Ⅳ级)的患者进行为期3年的治疗。7例患者的经血干细胞在体外条件下被成功分选培养,回输入患者宫腔内后,5例患者的子宫内膜增至7 mm,其中1例患者自然受孕,4例患者接受了后续的冻胚移植,2例患者成功受孕。

Yun等将加载了脐带MSCs的可降解胶原支架,移植到宫腔粘连复发者的宫腔,移植后 3个月与移植前相比子宫内膜平均厚度增加、宫腔粘连评分降低,且组织学结果显示雌激素受体α和Ki67表达上调,说明子宫内膜分化增殖和血管形成增多,随访30个月妊娠率约为40 %(10/26),没有出现明显的不良妊娠结局。该研究进行的是异体脐带MSCs移植,整个治疗过程中未出现明显的不良并发症,DNA短串联重复分析显示再生的子宫内膜不含有供体DNA,说明异体脐带MSCs不是子宫内膜干细胞的来源,但可以刺激子宫内膜的再生。

在Cao等使用脐血MSCs治疗宫腔粘连的I期临床试验中,26例因重度宫腔粘连引起的不孕症患者参加了此项研究,随访时间30个月,期间未发现与治疗相关的严重不良事件;结果显示雌激素受体α、波形蛋白、Ki67表达上调,血管性血友病因子、Np63表达下调,表明治疗后子宫内膜增殖、分化和新血管的形成有所改善;DNA短串联重复分析显示再生的子宫内膜仅含有患者DNA。治疗时间内,26例中有10例怀孕,其中8例已成功分娩,未发生产科相关并发症和新生儿缺陷,1例处于妊娠晚期,1例于妊娠7周时自然流产。

Zhao等将携带骨髓干细胞的胶原支架放置到子宫腔,用以治疗10个重度宫腔粘连患者,移植的干细胞密度为5×10^6/cm^2,最终有5名患者成功生育。