安娥:爱上田汉陷入三角恋,怀孕后离开,6年后重逢恩爱31年

安娥

那一年,她是身份多变的女特工。时而娇俏妩媚,时而清纯可人。

那一年,他是文艺界的领军人物,一个崇尚浪漫的文艺家和戏剧家。

他们的相遇是蓄谋已久的安排。

那时的大革命刚刚失败,在思想领域有杰出成就的田汉就成了各党派的争取目标。

而出生于书香家庭的安娥略懂文艺,理所当然被派去攻略田汉这个浪漫主义者。

那时的安娥一天可以变换好几个角色,其出色的业务能力也被大家笑称最神秘的“红色女郎”。

安娥是以一名女大学生的身份接近田汉的,她明白田汉这样的文艺家身边不乏娇媚的女人,而吸引他的最好办法就是新鲜感。

田汉

不出所料,田汉被她吸引住了目光。

在一名两人都熟悉的中共党员的介绍下,两人很快认识并熟悉。

但安娥知道,只有这些远远不够,于是在下一次与田汉见面时,安娥带上了自己写的一篇描写女留学生的小说《莫斯科》。

安娥装作不经意提起自己那篇小说,果不其然,田汉提出给他看看。

而这篇《莫斯科》,成了他们之间关系的转折点。

田汉看到这篇小说的神情可以用欣喜若狂来形容,他认为这篇小说在当时可以说是绝无仅有的。

眼前的美人还是那个,但对于田汉来说又有了些不同。

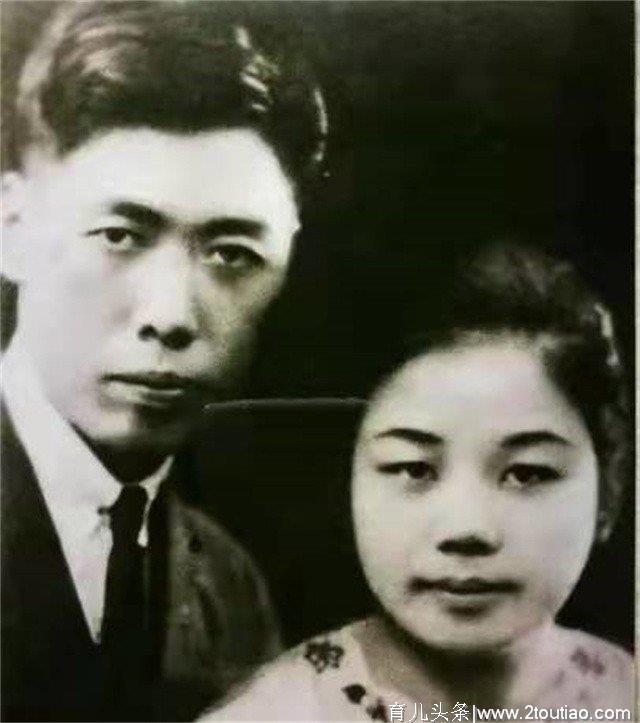

安娥与田汉

安娥看到他的神情,在心里轻笑,那是她再熟悉不过的神情,她知道,这次组织的任务,她将圆满完成。

可事情远不如安娥想得那么简单。

她低估了田汉,高估了她自己,更忽视了这世间的“巧合”。

当时的安娥还有一个身份——申报记者。那是再平常不过的一天,工作中的安娥听到阵阵敲门声。

“请进”,她一边说着,手上的工作却没停。

门被推开,来的那人却是田汉,他来询问报纸最新报道的一则事件。

一时间,两个人都愣住了。

安娥心里慌了神,面上却不见一丝慌张之情,她先发制人,询问田汉这是干什么来了。

田汉怎能想到门后面的那个“安大记者”是他认识的那个清纯女大学生安娥呢?

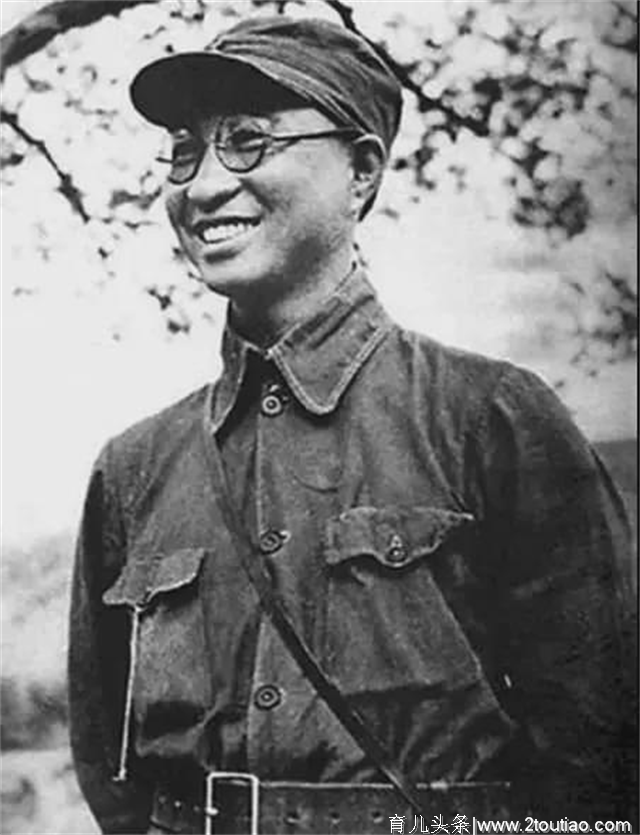

青年时的田汉

他心里有千万句话没有说出口,想到自己此行来的目的,只拿起手中报纸质问这报纸的真实性与否。

安娥却避左右而言之,解释说,她所报道的,只是政府想让她报道的罢了。

田汉没有回话。他原是在安娥的影响下深入关注民众,而不仅仅局限于艺术创作。

他想不明白,如此关怀民生的安娥怎会这么冷漠?难道,这才是真正的安娥吗?

而安娥心里也不好受,因为她的真实身份是中国国民党组织部调查科驻上海中央特派员杨登瀛的秘书。

她在申报工作主要是为了能够将重要情报直接呈交给陈赓。

田汉在戏剧院前

她心里知道,若是她将所见所闻不加编辑的完全真实报道,她这份记者工作定是无法保住。

那时,安娥已经做好了田汉与她断绝关系的准备。

但是出乎她意料,在那之后田汉依旧会去她工作的报社找她,两人不谈别的,倒是探讨起了一些创作上的事。

安娥本就出生于书香之家,对创作极其感兴趣。

对她而言,多一个共探文学的朋友自是一件好事,更别提田汉本来就是自己的任务目标。

两人接触虽没有之前那么频繁,但之间的感情却多了些说不清道不明的变化。

两人在一起

就连周围的同事,也看出了端倪,不由得打量他们。

又一天安娥照常上班,印刷的小伙看见她,告诉安娥那田大才子又在她的工作室内候着呢!

安娥匆匆赶往工作室,思索田汉此行来的目的。

田汉本不好意思对安娥说出他的请求,毕竟他想借的是安娥的私人衣物。

但是看到安娥后,田汉仍扭捏表示,他排演的戏剧卡门快要公演,但女主角的衣物仍是没有着落。

安娥穿旗袍

而许是滤镜加持,田汉素来觉得安娥衣品是极好的。

这是来借衣服来了?

安娥自然是十分愿意借的,不过她眼神一转,还是暂且按住,给衣服可以,但得要点“好处”。

结果,她不过沉吟一会,那在一旁的田汉早就等得着急不已。

安娥还没说话,他就连连抛出“筹码”,又是掏出《卡门》一等座门票,又是许诺要给安娥卡门的独家采访权。

直把安娥逗得娇笑不已。

那是安娥第一次去看田汉排的公演,可以说《卡门》的表现形式在当时是极其先进的,那样富有表现力的戏剧吸引住了安娥。

田汉

这也让她心中燃起一股对创作的热情之火,自那次之后便一发不可收拾。

与之前不同,安娥开始主动去找田汉,次数越来越频繁。大多都是找他探讨一些有关创作的话题,每一次田汉都倾囊相授。

时间渐渐过去,

安娥对田汉的观感也越来越复杂,她开始意识到,她对田汉似乎产生了一些不同于以往的情愫。

她似乎爱上了这个执着于戏剧,永远有无限创造力,永远相信人间美好,永远能让最简单的剧本打动人心的大男孩。

安娥知道这很危险,她犯了最致命的一点,对田汉动了情,而爱情,是一个特工最忌讳的东西。

而田汉或许是早对安娥有意,否则当初不会在知道安娥接近自己是带有目的性后继续和安娥保持联系。

安娥与田汉在戏剧院前

田汉一方面知道安娥对他有所隐瞒,但在潜意识里却始终相信安娥,因为他知道安娥不会害他。

是的,田汉陷进去了,陷得比安娥还要深,或许从他第一次见到安娥清丽的脸庞,第一次与安娥讨论她写的《莫斯科》。

他就已经一发不可收拾了。

否则又怎会三番五次去找她,又怎会以借衣服的名义,让安娥去看自己排演的戏剧?

安娥与田汉同居了。

这似乎是顺理成章的事,安娥动了情。而田汉也对她难以割舍。

两个相知且相爱的人,又有什么理由不在一起?

在一起后,安娥作为一名秘书待在田汉身边,与田汉一起经营戏剧社。

安娥对许多剧本有独到的见解,而田汉是出名的剧作家,两人在一起不可谓不是天作之合。

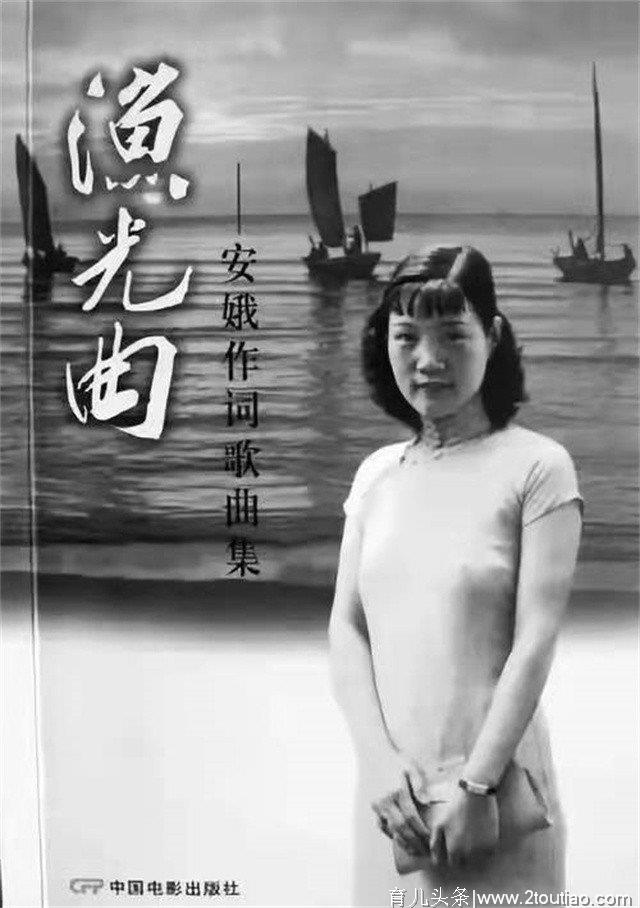

安娥的创作《渔光曲》

安娥很满足,虽然过程闹了些乌龙,但她与田汉终是美满地在一起了,两人都有着一致的目标与期望。

后来,田汉加入了安娥所在的组织,两人一起为了创作而奋斗,成了文创工作者。

这时,安和平静的日子因一个女人的出现被打破。

林维中回国了。

林维中是田汉第三任“未婚妻”,她和田汉曾有过一段恋情,但因为田汉回国而不了了之。

渔光曲被改编

两人曾约定好回国便结婚,但林维中没想到,回国后田汉身边便出现了安娥这个“第三者”。

女人的天性便是妒忌,看见安娥与田汉在戏剧院琴瑟和鸣的样子,林维中嫉妒得脸都要变形了。

就算曾经在自己身边说着甜言蜜语的人早已变心,林维中也不可能放任他们这样甜蜜下去。

于是林维中到处贴大字报宣告安娥是一名小三,日日去戏剧院闹,和田汉的父母诉苦……

林维中甚至不惜和田汉撕破脸皮,亲自去找安娥的麻烦,控诉她这个第三者妨碍了自己与田汉原本甜蜜的恋情。

安娥孕后

当时的安娥已经怀孕,本就疲惫的身体在林维中日复一日的无理取闹下也是心力憔悴。

而安娥又是那样骄傲一个人啊!她不可能允许自己作为“小三”继续生活在田汉的身边。

很难想象她当时的绝望与崩溃,肚子里尚未出世的宝宝,林维中的步步相逼,报纸舆论的喧哗沸腾。

所有压力倾泻而至,生活的磨砺像一张高密度的蜘蛛网,紧紧网住了她的生活。

安娥退出了,带着肚子里的宝宝。这场戏,是她输了。

她对田汉说肚子里的宝宝因为压力太大没了,她对田汉说自己已经不爱他,她对田汉说自己要离开。

之前的安娥青春活泼

田汉知道自己没有能力保护安娥,他知道安娥离开是最好的选择。尽管田汉内心千百万个不愿,千百万个不舍。

他放不下,放不下与安娥的点点滴滴,放不下与安娥的相处的默契,也放不下安娥。

他对不起安娥,更对不起他们的孩子,但他知道他无力改变,或许安娥是恨他的,是他的软弱杀死的他们的孩子。

田汉的嘴唇颤抖着,他想了很多,却只说了两个字,珍重。

我会的,安娥答道。

在安娥离开后,田汉迫于各种压力与林维中结了婚,但田汉知道他和林维中已经不可能回到从前。

本就勉强的婚姻,更是在林维中一次次的折腾中步入冰冷。

而田汉对林维中的感情也由一开始他移情的愧疚变为厌恶。

憔悴的田汉

他更觉没有一个人像安娥那般懂他和爱他。

田汉发现自己放不下安娥,安娥在他心里已经是白月光的存在,没有任何人可以超越甚至比拟。

他对安娥的感情比远他想得还要深。

没几年,田汉与林维中离婚。在一次又一次的争吵和彼此消耗后,林维中终于选择了放过对方。

而安娥在离开田汉后拖着怀孕的身子无处可去,便只能回到老家。几个月后孩子田大畏出生了。

安娥看着尚在襁褓中的婴儿,心中泛起无限酸楚,孩子有父亲却不能相认,有母亲,母亲却不能将他抚养大。

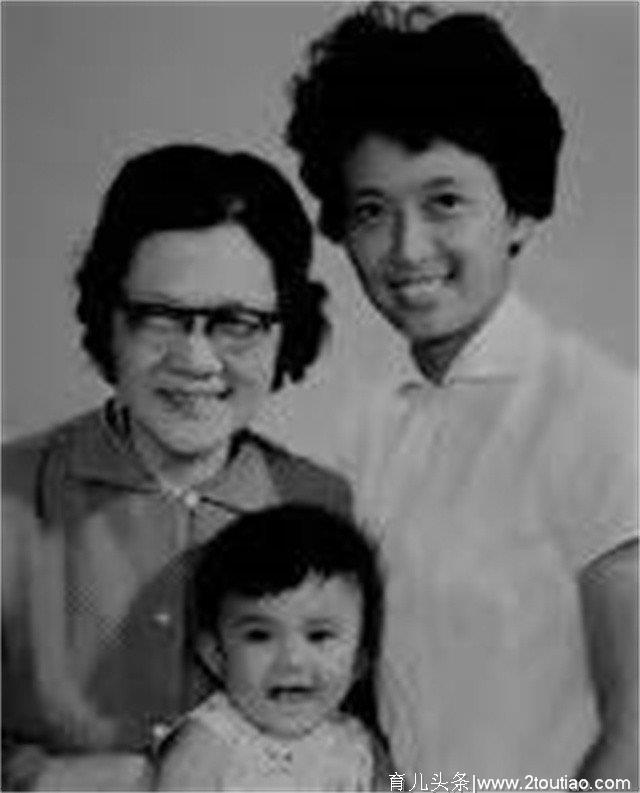

安娥和母亲和孩子

是的,当时的安娥为了党的工作只能将孩子放在老家,交予她在老家的母亲抚养。

安娥回到上海,殊不知上海已经发生了翻天覆地的变化。

顾顺章叛变,杨登瀛被供出,我党苦心经营的情报线因为一个叛徒被彻底破坏。

而安娥也因此失去了与党组织的联系。

遭遇情感与事业的双重打击,安娥悲痛万分,若换是普通人这时候或许早已承受不住。

二人合照

但谁的人生又没有几个大坑呢,跨过去,便是一大成长。

安娥是何等聪明一个人,她深知自己在文学的天赋,她想,若是不能为党提供情报,那便为党提供有力的舆论支持。

于是她一头扑进了文学创作中,且一发不可收拾。

她借着自己与田汉当时组建“左联”的关系,认识了作曲家任光并与他结婚。

安娥和任光并没有多少感情,许是因为和田汉的那段感情太刻骨铭心,之后再见到任何人,安娥都没了心动的感觉。

和任光在一起是为了创作方便,那之后安娥参与创作了《渔光曲》、《打回老家去》、《卖报歌》等歌曲。

《打回老家去》这首歌在当时引起了极大反响,几乎全国人民都在声讨日本占领东北的恶行。

这让日本人这首歌的作者十分痛恨,这首歌的署名作者任光也因此遭到了日本人的追杀,过起了流亡海外的生活。

在这一过程中,任光组建了新的家庭,并与安娥离婚。

安娥不以为意,说到底,她只当任光是她的工作伴侣罢了。

田汉

田汉听说了安娥回到上海并与任光离婚的事情,一方面想去找她,一方面担心安娥仍是恨着他的。

田汉抑制不住自己内心对安娥的思念,却又害怕见到安娥,就在这样每天矛盾的心理中,他仍是未迈出那一步。

或许相爱的两个人兜兜转转终是能够跨越时间、空间,跨越一切在一起的。

1937年,抗日战争爆发,上海沦陷,在那艘退往武汉的船上,安娥与田汉再次相遇。

重逢后田汉的喜悦

两人久别重逢,执手相看泪眼,竟无语凝噎,安娥看着自己一直放在内心最柔软处的那个男子。

她知道,有些话她现在不说,便一辈子再没有说的机会。

“田汉,我们的孩子没有死,在我妈妈那里。”

田汉几乎是欣喜若狂,他这六年对安娥的相思未减,甚至在被关押在国民党监狱时,创作了一篇关于安娥的小诗。

二人在船上互诉衷肠,互道相思之苦,相爱的两个人不论隔多久总有说不完的话。

那天晚上,星星很亮,月色很美。

在抵达武汉之后,两人双双投入到抗日救国的工作中,成了旁人艳羡的神仙伴侣。

九年的分别并未给他们的人生带来任何的隔阂,反而他们夫妻俩“小别胜新婚”,关系更加紧密。

之后的田汉在当时的国民政府任职,做好文艺和思想的宣传工作,而安娥则与宋庆龄等人一起加入了战时儿童保育会。

在安顿好那些因战争的炮火而丧失家园的儿童们之后,安娥又一头扎进了前线,做了一名前线记者。

安娥的工作现场

在抗日前线工作意味着动荡和危险,同时也意味着安娥能够写出更多反映当时情况的文艺作品。

安娥从未说过一句苦和累,对于她来说,能与丈夫田汉一起为党的事业做出自己的一点点贡献,便是人生的最大意义所在。

借着一次外出采访的机会,安娥将她和田汉的儿子田大畏带了回来,这也是这位九岁的孩子第一次见到自己的父亲。

孩子来了这边后,安娥因为担心孩子跟着她东奔西跑,便从抗日前线退线,继续和丈夫田汉一起创作文艺作品。

两人的晚年

这对分离六年的恋人终于组建了自己的家庭,名正言顺地生活在了一起。

在那之后安娥与丈夫以笔为武器,创作出了戏剧《孟姜女》、歌曲《北京之歌》、《在泉边》等优秀作品。

两人度过了幸福的晚年生活,这或许便是最好的爱情,有一知心人陪伴一生,一生回味。