女星不要无痛要水中分娩,水中生真不疼?

原创 | 孕事

摘要:水中分娩可以减少疼痛甚至是缩短产程,但并不是所有人都适合水中分娩。

你孕期有没有过什么大胆的想法?

放开肚皮吃一顿火锅,尽情得吃上一个完整的冰激凌,谁也不要来抢,再邀上闺蜜逛街买衣服,哪里人多就往哪里钻,足浴,spa来个全套。

想想心里都美得很啊。

但是吧,这些还都只是小儿科,真正胆大的,想划船去日月潭生娃的陈意涵算一个。

看到hold姐谢依霖水中分娩场景后还想体验下水中分娩的马剑越也算一个。

因为《奇葩说》而有点名气的马剑越,今年可以说是好事练练,结婚,怀孕,参加大咖云集的综艺,家庭事业可是双丰收。

在最新参演的综艺中,马剑越和老公张杰一同参与了录制,这也让大家对这对90后迷糊小夫妻有了进一步的了解。

夫妻俩住的房子面积不大,但很温馨;老公是一名普通的创业者,但对她也足够照顾。

但年纪轻轻就选择怀孕生子的女星并不多,而马剑越在面对外界的质疑时,她觉得早生孩子并不是没有好处。

她说:“早生孩子对事业有帮助,职场女性一旦冲到一个高度,就会很难舍弃事业去生孩子,所以在年轻的时候就接受上天给的礼物,要了小孩也并不影响事业的发展。”

可能有很多妈妈并不认同她的观点,但年纪轻轻的她,能坦然接受这些变化,也是非常勇敢了。

最近的马剑越,也是和所以孕妈妈一样,开始考虑自己的分娩方式了,毕竟分娩这个大boss很快就要来了。

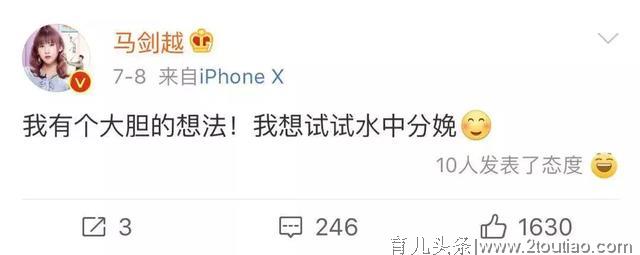

说到自己的分娩方式,马剑越就曾经在微博中提到过,她说:“我有个大胆的想法!我想试试水中分娩!”

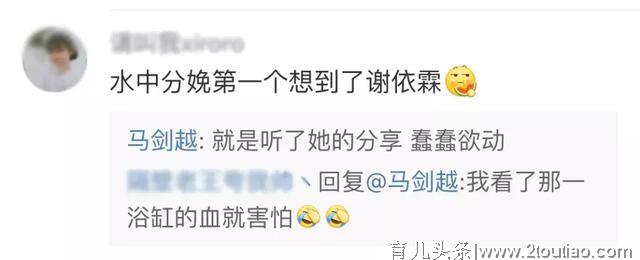

对于她这个大胆的想法,不少粉丝妈妈都表示已经跟不上她的节奏了,还有位粉丝说:“水中分娩第一个想到了谢依霖”。

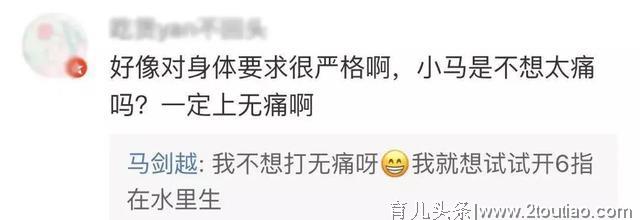

而马剑越表示,想体验水中分娩的原因是因为不想打无痛,还有就是听了hold谢依霖的分享。

说到水中分娩,当初hold姐谢依霖生娃的时候,可是在妈妈界引起了小小的轰动啊,她晒出的那一浴缸血水,真是让人感叹当妈妈的不易。

成功生下女儿的谢依霖在微博中写道:“贺!卸货成功~生完才知妈妈之猛,生完转头看到这水缸我都觉得可怕(我发现我的po文都有碍生育率)人体实在太奥妙!谢谢所有医护人员辛苦了~水中生成就!get!我真的潮~猛~der!”

成功卸货的她,晒出了宝宝的正面照,小小软软的一团特别可爱,宝宝一出娘胎就自带的长睫毛特别的吸引人。

而她晒出的另一张图,则是自己水中分娩时用到的浴缸的照片,生完孩子后,鲜血染红了整个浴缸。

看到满缸血水,网友们感慨纷纷:“乍一看有点可怕,但是妈妈真是太伟大了!生孩子真的不容易啊!”也有网友表示:“我也想水里生,可惜国内还没有完全推广,希望能早点普及。”

虽然水中分娩还没有被全面普及,但其实已经有很多妈妈选择水中分娩了。

经历过水中分娩的妈妈都表示,在水中分娩确实能缓解疼痛,并且还可以加速产程。

那水中分娩真的有这么神吗?今天我们来好好说一说。

在很多妈妈的经验中可以总结出,水中分娩的两大好处是:减轻疼痛和加快产程。

1、水中分娩真的能减轻疼痛吗?

是的,水中分娩,最大的作用就是让你放松,减少疼痛。

我们都有这样的体验:打针的时候,你越怕,就越觉得疼,分娩也一样。

当子宫收缩的时候,是给身体一个把宝宝推出来的力量,肯定没有不疼的。

但如果我们因为紧张或者害怕,全身肌肉过于紧张,或者盆地肌肉群过于紧张,或者缺少弹性,就会阻挡宝宝的推出。这样,身体收到信号,就会发起更强烈的子宫收缩,那就更痛了。

水中分娩,温暖的水没过腹部,自然而然的让人镇静放松,可以促进宫颈扩张,减少疼痛,降低侧切的概率。

但是水中并不是不疼,就像马剑越说的,你得熬到开6指再下水,在下水之前,那宫缩只能硬扛的,只是说下水之后,确实能缓解疼痛。

2、水中分娩真的可以加快产程吗?

是的,水中分娩真的可以加快产程。

我们都知道,当你全身心的放松专注做一件事时,效果是事半功倍的,水中分娩也是如此。

水中的浮力不仅可以让产妇可以自由活动,还可以起到润滑作用,加上水中分娩可以让产妇找到更加舒服的分娩体位,更有利于产程的进展。

而最重要的是,流动的水可以让产妇全身放松,集中精神专注于分娩,从而加快产程。

但我们都知道任何事物都是有两面性的,水中分娩也不例外,接下来就来说说水中分娩的好与坏。

1、水中分娩的好处

对于妈妈:

•温水给人一种舒缓、舒适、放松的感觉。

• 在分娩的后期,水已经被证明能够增加女性的能量。

• 浮力的作用减轻了母亲的身体重量,从而允许身体能够自由运动。

• 浮力促进更有效的子宫收缩和改善血液循环,使子宫肌肉更好的氧合,减少母亲的疼痛,同时增加婴儿的氧气。

• 母亲浸泡在水中通常有助于降低由焦虑引起的高血压。

• 水似乎可以减少与压力有关的荷尔蒙,让母亲的身体产生内啡肽,内啡肽是一种止痛剂。

• 水使会阴变得更有弹性和放松,减少撕裂的发生率和严重程度,减少会阴切开术和缝合的需要。

• 当母亲在身体上放松时,她就能在精神上放松,从而有利于专注于分娩过程。

• 因为水提供了更大的私密性,它可以减少压抑,焦虑和恐惧的情绪。

对于宝宝:

• 提供类似于羊膜囊的环境。

• 减轻出生的压力,从而增加安慰感和安全感。

2、水中分娩的风险

美国妇产科医师协会(ACOG)建议采用水中分娩的女性应该是孕周在37周到41周之间的女性。对于有过早产或有过两次或两次以上剖宫产的妇女,不建议使用水中分娩。

此外,如果你有以下任何并发症或症状,都是不建议进行水中分娩的:

• 母体血液或皮肤感染

• 发烧100.4°F(38°C)或更高

• 阴道出血过多

• 难以追踪胎儿心跳,或需要持续追踪

• 肩难产的病史

• 双胞胎或多胞胎

• 妈妈携带疱疹:疱疹病毒很容易在水中转移。

• 宝宝处于臀位

• 羊水污染严重

• 妈妈患有毒血症或先兆子痫

•巨大儿

在水里出生的婴儿也可能会感染疾病。例如,军团病是由吸入含有军团菌的水滴引起的。它是一种严重的、致命的的疾病,会引起发烧、咳嗽和肺炎等疾病。

根据美国疾病控制与预防中心的数据显示,在2016年至少有两名新生儿在家庭浴缸中分娩感染了军团病。

其他风险包括:

• 无法调节婴儿的体温

• 脐带损伤的可能性

• 婴儿呼吸困难

• 窒息和癫痫发作

在了解了水中分娩的优劣势之后,孕妈妈们可以理性思考到底要不要进行水中分娩。

不过不是所有的医院都有水中分娩,这个你需要提前向医院打听。

当然也不是所有的产妈都适合水中分娩。要进行水中分娩,需要满足这些身体条件:

1、孕期满38周以上;

2、宝宝大小正常,头位,胎心音正常

3、妈妈的骨盆条件好,扩张度好

4、没有胎便污染的状况

5、无感染性疾病

6、没有其他任何的危险因素存在

不过,截止目前,美国妇产科医师协会(ACOG)和美国儿科学会(AAP)仍然认为,水中分娩增加了新生儿溺亡的风险。

例如婴儿呛水,从理论上说,水下分娩的婴儿在开始呼吸之前就已经被安全地带到水面上了。但如果婴儿出现窘迫(比如说脐带缠绕过紧),则有可能会提前呼吸。

“这就很容易导致肺部呛水,或者把水咽进胃里”。

虽然这样的事情很罕见,但准妈妈们还是应该选择正规医院进行水中分娩。

关于水中分娩,你可能还关心这些问题,可以听听过来人的经验:

水中分娩的环境是怎样的?

@特特华:水娩产房环境还是比较温馨的,里面有卫生间、水娩的浴盆和一张床。产房允许家属进入。

@木易土曾燕:产房环境感觉很舒适,周围都是蓝色的布景,一个白色的分娩浴缸,记忆中周围有四五个护士。

西葫芦(知乎):一个浴缸一张床。浴缸的水,直接就是水龙头出来的……可能加了消毒水什么的,但是基本上应该都是自来水吧…

卷卷儿(知乎):专门针对产妇生产躺着而造型的浴缸,反正就是产妇可以斜躺着浴缸里,双手也有抓握的地方,双脚也有踩踏的,不用担心踩滑。

水中分娩选择什么样的衣服?

穿不穿衣服可以自己选择,可以穿运动文胸或者医院的病号服。

水中分娩的费用怎样的?

西葫芦(知乎):我们这里水分比普通顺产只多收1000块水费。

卷卷儿(知乎):省妇幼水中分娩接生费2980(宝宝水里娩出+一位家属陪产)。

@木易土曾燕:水中分娩是自费的,医保不能报销。

水中分娩真的能减轻疼痛?

@特特华:没有比较就没有发言权,只能说,浸入水里以后似乎开指的速度加快了,五指到十指一小时左右就开全了。之后就是大概两个多小时让我不堪回首的用力分娩环节。

@Dragon_Luna:助产士说,水中分娩的好处在于加快产程不侧切。我下水以后紧紧抓住浴缸的边儿,过了不一会儿内检说已经开9指了,我自己都惊呆了!

西葫芦(知乎):脱光泡在里面的确放松很多,不知道是不是错觉。阵痛时间感觉是缩短了(阵痛间隔时间应该不变),疼痛程度改善不明显。

会不会撕裂或者侧切?

@木易土曾燕:水中分娩会有自然撕裂。

西葫芦(知乎):水中分娩是不给侧切的,等分娩完后到了床上,两腿叉开,压出胎盘,然后阴道止血,打局部麻醉,缝合阴道撕裂口。。

@特特华:没有被侧切。

水中分娩时会拉便便吗?

西葫芦(知乎):拉了。生孩子十之八九会拉出点屎来的……

卷卷儿(知乎):我下水用力几下就便便了,护士很淡定地用网兜捞出便便。

水中分娩最难忘的地方是什么?

@特特华:水中分娩最神奇的地方也就在这里,我眼睁睁地看着宝宝直接生在水里,就像和子宫里的环境一样,只要没有暴露在空气里,就不会窒息。看着水里的宝宝,我觉得世界上所有美好的形容词都不够表达此次此刻自己的心情。他的样子,比我想象的新生儿的样子要漂亮。

总的来说,对于身体状况合适的妈妈们,水中分娩也是一种不错的生产方式呢。

但是,如果身体条件不允许,也不要盲目要求水中分娩哦,安全第一!

祝愿所有的妈妈都能顺利生产。

参考文章:

http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/water-birth/

https://www.healthline.com/health/pregnancy/water-birth#risks

"