幼儿为什么会说谎呢

(图源网络,侵删)

(图源网络,侵删)在一档大家熟知的亲子节目中,暖心互动的陈小春父子引起了大家的广泛关注。在一次节目录制过程中,可爱的Jasper犯错了,他向陈小春隐瞒了任务和自己的表现,在陈小春的再三询问下,Jasper也没能向父亲说实话,最后陈小春忍无可忍,情绪爆发直接踢翻了他的早饭,“小朋友不可以说谎”,陈小春再三强调。

那么,幼儿为什么会说谎呢?

从说谎的类型进行解释黑谎(black lie)通常是指用来保护自己在违反规则后不受惩罚或者为了获得某些自我利益(如奖赏)而说谎,例如幼儿可能因为犯错怕被家长惩罚而说谎;白谎(white lie)通常是指个体为了取悦他人、避免伤害他人感受而进行的礼貌或礼节性说谎,也是我们日常中说到的“善意的谎言”。为他人说谎通常是个体出于外界压力、共同利益或者为了保护他人等原因而选择的为他人说谎,有的幼儿可能为了帮助朋友逃避惩罚而说谎。甚至对于年龄较小的孩子来说,也有可能因为分不清楚事实和想象而传递了错误的信息。

从幼儿心理发展的角度进行解释说谎是幼儿认知活动的一部分,幼儿说谎行为的发生,是幼儿心理活动逐渐丰富起来的一个标志。说谎行为是一个发展的过程,心理学家们也为此进行了大量的研究和观察。说谎的过程中会伴随幼儿执行功能发展,这种执行功能和孩子的注意、学习能力密不可分,是一种调节控制综合分析的心理能力,与个体一般的认知过程和行为息息相关。可见学龄前儿童的执行功能已经有了一个非常明显的提高。

识别谎言不是一件容易的事情

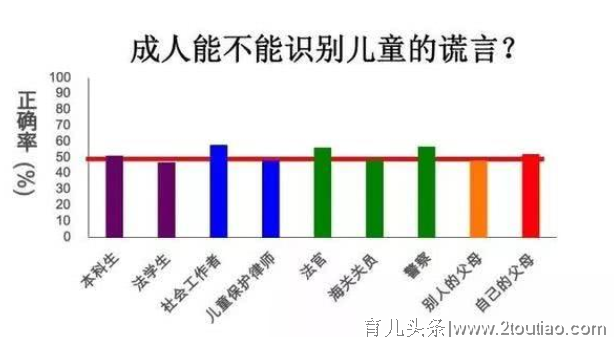

Crossman研究了成年人对谎言的辨别能力,结果发现成年人辨别成年人谎言的能力处于随机水平,而辨别儿童的谎言时,这种辨别能力也不高。另外,加拿大儿童发展学家李康等人曾经让不同职业的人(大学生、社会工作者、儿童保护律师、法官、警察叔叔、父母等)通过观察孩子的说话和表情,猜测孩子是否说谎。尽管我们很多人以为,那些最擅长观察人的职业岗位的人群,应该最容易判断孩子是否说谎,可结果出乎意料——当小孩说谎时,即使是身经百战的大人也只有50%左右的正确率,基本等于瞎猜。

家庭教养方式对幼儿说谎行为的影响

说谎的影响因素有很多,父母在幼儿成长中担任着重要的角色,他们的言行都会对幼儿的成长产生影响。尤其是父母的教养行为,体现在生活和活动的方方面面,更会影响到幼儿的社会化发展。

(图源网络,侵删)

(图源网络,侵删)一方面,积极的教养行为(例如接受、温暖、支持、认可和指导)会减少幼儿的问题行为。父母的积极教养行为,可以促进幼儿的社会性发展,也与幼儿的积极行为相关。例如,母亲的关心和控制对3-6岁幼儿良心的发展具有促进作用。

另一方面,父母的消极教养行为(例如严厉惩罚、粗暴管教、低水平情感温暖、过度干涉和保护)与幼儿的问题行为密切相关。母亲的消极教养行为显著预测幼儿外化的问题行为的发展。而说谎作为问题行为的一种,其发生和发展也与父母教养行为有关。Ma等人(2015)考察父母教养对3岁幼儿的说谎行为的影响发现,父母控制与3岁幼儿否认违规呈负相关。这些研究均表明,父母教养行为对儿童的说谎行为会产生很大的影响。

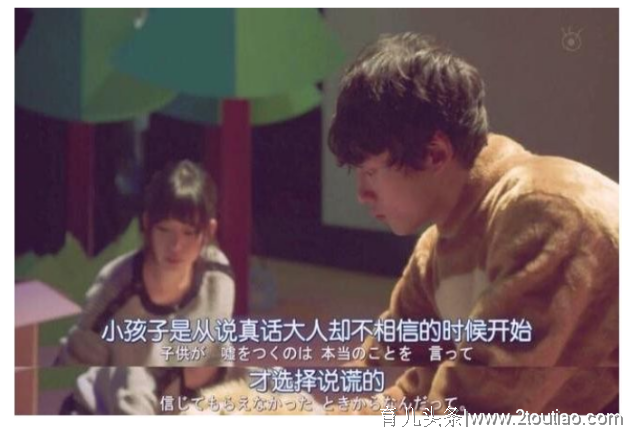

所以,当孩子出现疑似说谎行为时,小编提醒各位家长,先和孩子沟通,不能一味地责骂孩子,如果确定孩子真的产生了说谎行为,了解孩子说谎行为背后的动机才能更好的矫正孩子的说谎行为。

更多精彩,请关注心景科技

参考文献

1.Crossman, A. M. , & Lewis, M. . (2006). Adults\" ability to detect children\"s lying. Behavioral Sciences and the Law, 24(5), 703-715.

2.Leach, A. M. , Talwar, V. , Lee, K. , Bala, N. , & Lindsay, R. C. L. . (2004). “intuitive” lie detection of children’s deception by law enforcement officials and university students. Law & Human Behavior, 28(6), 661-685.

3.MA, F., EVANS, A. D., LIU, Y., et al. T (2015). To lie or not to lie? the influence of parenting and theory-of-mind understanding on three-year-old children’s honesty. Journal of Moral Education, 44(2), 1-15.

4.张文静, 徐芬, & 张瑞平. (2007). 幼儿说谎行为的发展及其与说谎认知的关系. 应用心理学(03), 47-53.