中书协行书委员会副主任王学龄书法:行书“两不美”,不喷难受

中书协行书委员会副主任王学龄书法:行书“两不美”,不喷难受。提到书法家王学龄的名字,或许知道的人并不是非常多,因为他的名气不大。他虽然身居中书协有行书委员会副主任的职获,但是就书法的本质功力来论,王学龄先生的行书是一般化的水平。书法显名,一是要靠功力,二是靠炒作,走此两路,都可有名。为什么王学龄先生的书法名气不大呢?很显然,王学龄先生是一位低调的学者型书法家,有教授职,工作比较正本,不善炒作宣传,一心一意搞教学,专心致力写书法,所以炒作一路不得其名,这是好事,也是王学龄先生的修养。自己不炒作,要得书法名气必然就得走功力一路了,现在从结果来看,他的书法名气不大,已经排除了炒作可取虚名的路径,名气的主要来源当然就只能是功力了,结果书法名气不大,自然是功力不足的基本原因了。

好在,有“中书协”这个机构,可以让人们通过查询机构人员的组成,从而得知书坛还有这么一位行书委员会副主任一职的书法家王学龄先生。所以,笔者得知王学龄是一位书法家的来源,是“中书协人名查询”的结果,而不是功力如雷贯耳的自然现象。既然得知了王学龄也是一位书法家的现实,那么不妨来看看他的书法实际水准。以笔者所观,王学龄先生的行书书法写得比较一般,他的行书“两不美”,本意不喷这位有修养的书法家,可是面见行书“两不美”,实在忍受不住,所以还是斗胆开喷,深感不敬——

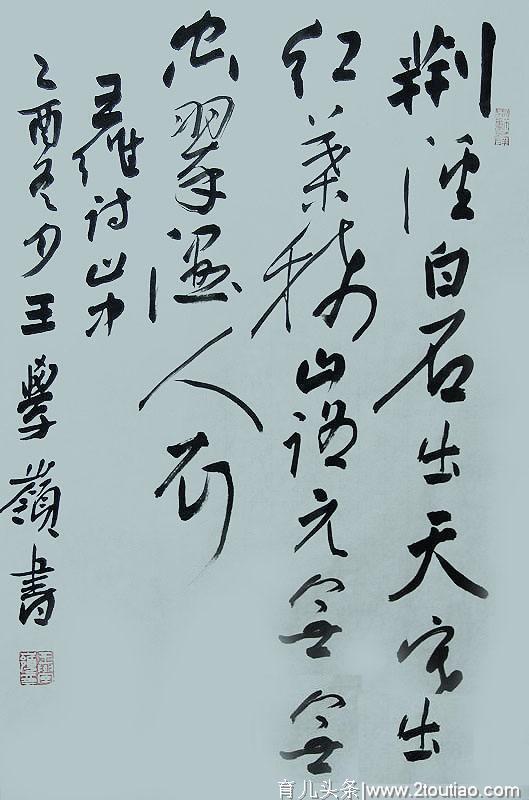

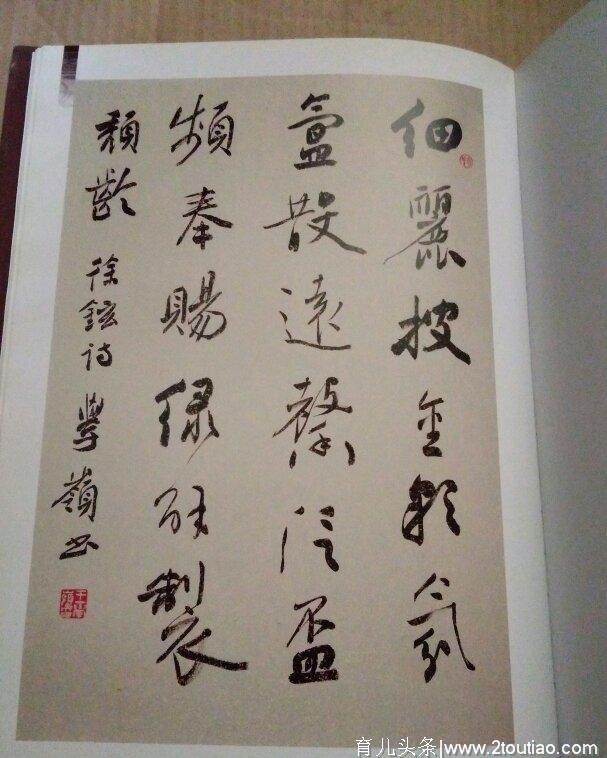

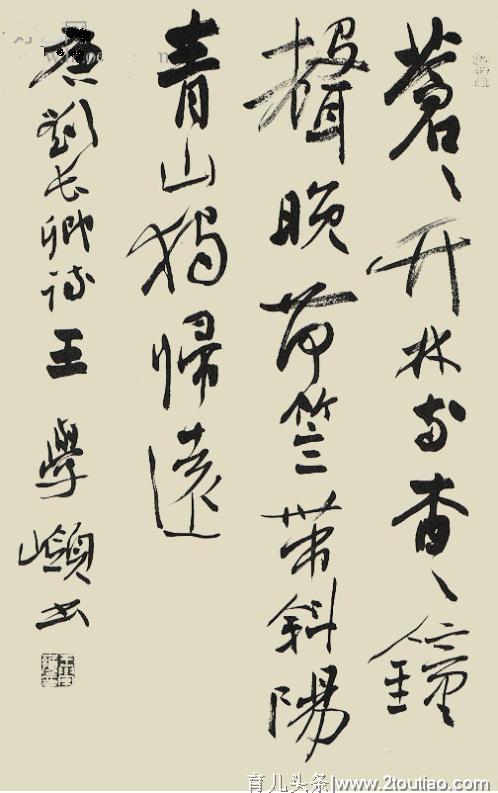

他的行书第一个不美的现象是:用墨过于枯绝,不以滋润显美,反倒因枯绝显丑。提到行书,我们自然都会想到历史书法大家王羲之,所以就容易把其他人的行书与王羲之的行书作比较。其实,这也不是什么比较的刻意,而是把王羲之的行书当作教本来对照的主动吧,毕竟王羲之的行书已经是圣者之功。学行书当然要学王羲之,但是对照所观,王学龄的行书书法,与王羲之的行书书法不是一个路子,王羲之行书用墨是比较滋润丰满的,不惜墨,行书写出来,如山润飞流,高绝但不干绝。反观王学龄的行书,硬毫少墨,飞白过多,毛边过多,行书飘逸悦目的滋润感统统失去了,用墨不美,苦涩为丑,这是他行书书法的第一个不美。

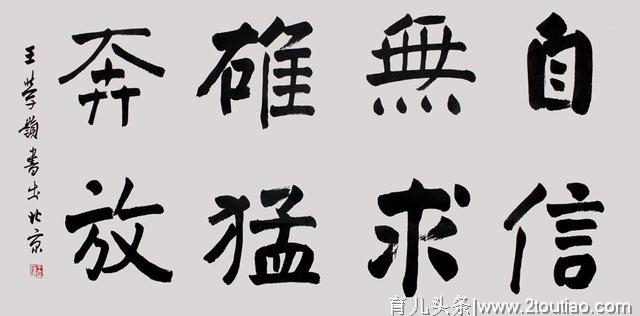

他的行书第二个不美的现象是:行笔劲头过足,转折呆板。我们看行书,横竖撇捺这些笔画的处理不是重点,因为这些基本笔画的处理是楷书化的内容,脱胎于法度。看行书,主要看转折钩连,把转折钩连处理好,才会让行书书法显观出飘逸的动态美感。当然,要达成这样的观感,笔法的轻逸就显得相当重要,重在执笔拿捏准确,不能太软虚,也不能太硬实,恰到好处是功夫。但是王学龄的行书书法,在执笔时显得指下捏笔使的是重力,腕动用的是蛮力,力道过足,笔法显得相当生硬,于是行书的飘逸美感就不得而见,取而代之的是转折呆板,钩边生硬,行书书法的神态因笔法过重而成第二个不美的现象。

综上所述,中书协行书委员会副主任王学龄书法,行书“两不美”,不喷难受。忍不住喷上一通,又感觉不太安心,毕竟王学龄是一位很有修养的艺术家,他不写丑书,也不写怪书书法,走传统路子,虽然不是深功夫,但至少是比那些招摇骗人的书法家强多了。不知道爱好书法的朋友们,对他的书法有什么观感?敬请留言分享吧。

"

"